Above the Troubled Water, Joe Cohen, 2020, 38 min. ; All Boys Aren’t Blue, Nathan Hale Williams, 2021, 40 min. ; Gemmel & Tim, Michiel Thomas, 2021, 77 min. ; Someone Like Me, Steve J. Adams et Sean Horlor, 2021, 80 min. ; The Legend of the Underground, Giselle Bailey et Nneka Onuorah, 2021, 86 min. ; présentés dans le cadre du Festival Massimadi du 11 février au 11 mars 2022.

///

Pour sa 14e édition, le Festival des films et des arts LGBTQ+ afro (Massimadi) propose une programmation entièrement virtuelle et gratuite composée de 26 films provenant de 11 pays différents (États-Unis, Nigéria, Kenya, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, Afrique du Sud, Haïti, Costa Rica, République Dominicaine et Israël). Pour en orienter le visionnement, les 16 courts, 3 moyens et 7 longs métrages ont été regroupés en six catégories (les « THEMA 2022 ») au sein de la « massimathèque » : « Renaissance », « Des liens qui nous unissent », « Raconte-nous », « Affirmation corporelle », « Initiation » et « Rebelles ». Chacune de ces thématiques souligne une facette particulière des communautés queer noires que les films mettent de l’avant. « Raconte-nous », pour ne parler que de cette section, regroupe cinq documentaires traçant le portrait de victimes, de combattants et de survivants ; des individus qui ont dû faire face à l’homophobie (dans leur pays d’origine), mais aussi au racisme (dans leur pays d’accueil). Le propos des différents films s’en trouve ainsi recentré autour de la violence systémique et des problématiques intersectionnelles.

Naviguer entre deux eaux

The Legend of the Underground, de Giselle Bailey et Nneka Onuorah, nous transporte au Nigéria, où les personnes queer font systématiquement l’objet de discriminations. Le documentaire présente l’histoire de James Brown, jeune queer s’étant fait·e connaître grâce à une vidéo virale où iel dénonce les injustices dont iel est victime, et celle de Micheal Ighodaro qui, quant à lui, vit à New York avec d’autres ami·es de la diaspora nigériane ayant quitté leur pays afin de survivre. On y peint ainsi le portrait d’une nouvelle génération qui utilise (bien ou mal) les réseaux sociaux dans la lutte pour ses droits. Comme l’affirme l’un·e des intervenant·es du documentaire, « in Nigeria, if you want to live your truth, you need money ». Autrement dit, l’homophobie y serait avant tout une affaire de classe sociale ; les règles du jeu changent dès qu’un individu devient influent ou financièrement avantagé. Cette logique capitaliste crée nécessairement des tensions au sein de la communauté : si un individu n’utilise pas sa notoriété nouvellement acquise pour dénoncer les injustices que vivent ses semblables, ne faut-il pas y voir une forme d’assimilation (ou de « respectabilité », comme dirait Roxane Gay), voire de trahison ? A-t-on le devoir et la responsabilité de représenter adéquatement les siens dès lors qu’on obtient une plateforme pour s’exprimer – et être entendu·e ? À eux seuls, ces tiraillements, abordés avec nuances et sensibilité, font tout l’intérêt du film.

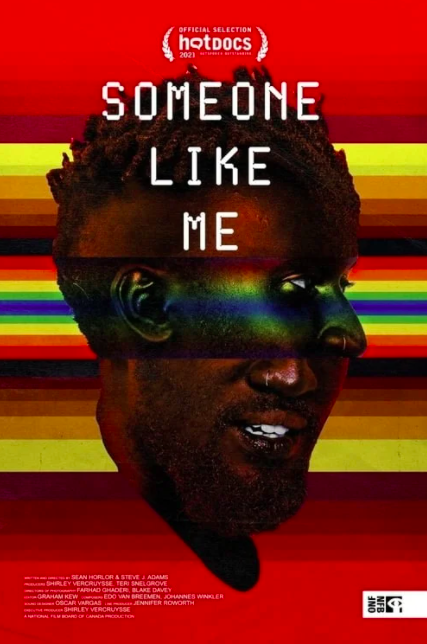

Above the Troubled Water, de Joe Cohen, nous présente lui aussi le portrait de trois Nigérians ; mais à la différence des protagonistes du documentaire de Bailey et Onuorah, dont une partie est restée au pays, ceux-ci ont tous immigré, s’installant à Toronto et à New York pour échapper à la violence homophobe. Bien qu’on s’y intéresse aussi au sort réservé à l’homosexualité en Afrique subsaharienne, plus précisément à la problématique du VIH et aux activités du regroupement The Initiative for Equal Rights, ce sont surtout les considérations sur le racisme qui font l’originalité de ce film. En effet, les protagonistes réalisent que s’ils ne sont plus victimes d’homophobie depuis leur arrivée en Amérique, ils n’en demeurent pas moins confrontés au racisme, une réalité qui leur était inconnue au Nigéria. Leur sentiment de délivrance prend alors une tournure douce-amère. On retrouve des considérations similaires dans Someone Like Me, de Steve J. Adams et Sean Horlor, où l’on suit le parcours de Drake, un demandeur d’asile gay originaire de l’Ouganda, en parallèle de celui de membres de la communauté queer vancouvéroise qui s’unissent pour soutenir son installation au Canada. Pendant le confinement lié à la COVID-19, Drake doit aussi, pour la première fois, faire face au racisme, tout en se taillant une place dans un milieu qui lui est totalement étranger. La singularité de ce documentaire dépend d’ailleurs de la relation de Drake avec sa communauté d’accueil, notamment celle l’unissant à Kay, qu’on accompagne pendant sa transition et sa mastectomie, et qui doit donc faire face à ses propres épreuves en termes d’affirmation identitaire.

Dénoncer le racisme systémique

All Boys Aren’t Blue, de Nathan Hale Williams, consiste en une mise en lecture de trois des seize chapitres du « mémoires-manifeste » de l’écrivain·e et activiste George M. Johnson. Chacun de ces fragments autobiographiques est livré par un comédien différent, ce qui crée une polyphonie signifiante, permettant de souligner à quel point un grand nombre de personnes peuvent s’identifier et prêter leur voix à ces témoignages de racisme et d’homophobie. La production de ce moyen métrage souffre cependant d’un excès de fioritures : pour dynamiser la mise en lecture, on a ajouté ici et là, en postproduction, des diaporamas de photos impersonnelles ; une surimpression redondante et inutile. Par ailleurs, la direction d’acteurs n’est pas des plus judicieuses : l’interprétation des comédiens baigne dans l’affect, comme si on avait cru bon de surjouer les moments plus dramatiques pour contrebalancer le statisme inhérent à une mise en lecture. Ce faisant, on frôle parfois la caricature, et le résultat ne rend pas justice à la force d’évocation du livre de Johnson, qui mérite pourtant d’être lu dans son entièreté.

La belle surprise de cette programmation est sans contredit le documentaire Gemmel & Tim, de Michiel Thomas, qui se distingue par la puissance de son propos et sa facture visuelle (avec les magnifiques vidéos d’animation réalisées par Remy Ndow, notamment). Le film se penche sur des cas réels, ceux de Gemmel « Juelz » Moore et Timothy « Tim » Dean, deux hommes noirs gays décédés, en 2017 et en 2019 respectivement, des suites d’une surdose de méthamphétamine dans l’appartement d’Ed Buck, un donateur démocrate, homme d’affaires et ancien militant politique LGBTQ+. On y suit des personnes issues de l’entourage des victimes dans leur longue lutte pour que justice soit rendue. Elles dénoncent en effet les injustices raciales d’un système qui protège les prédateurs sexuels (blancs) comme Buck et permet que ce genre de crime se reproduise. Si le documentaire met en lumière les conséquences du racisme systémique, il y est aussi question des risques associés à la pratique du chemsex (le fait de consommer des drogues pendant l’acte sexuel), un phénomène qui gagne en popularité depuis quelques années – et qui alarme de plus en plus les autorités médicales. On aborde ainsi avec sensibilité le sentiment de vulnérabilité qui traverse la communauté queer noire, et les conséquences irréversibles que cette souffrance psychologique peut entraîner.

Ce faisant, on trouve là un documentaire qui, sans tomber dans le sensationnalisme, nous convainc de sa pertinence – tout en nous rappelant indirectement l’indéniable nécessité d’un festival comme celui de Massimadi, et ce, encore en 2022. En effet, si ces deux derniers films insistent davantage sur la superposition des oppressions de leurs protagonistes, les trois premiers mettent plutôt à jour la tension entre homophobie d’une part, et racisme de l’autre. Ce faisant, la programmation de ce regroupement thématique arrive, par sa variété, à pluraliser la vision qu’on peut avoir de la façon dont ces oppressions s’articulent ; les expériences et les perspectives s’y mélangent, nous encourageant à retirer nos œillères idéologiques.