Beans, Tracey Deer, EMA Films (production) et Métropole Films (distribution), 2021, 91 minutes.

///

« Admirable vision dialectique : capacité à reconnaître dans la moindre luciole une résistance,

une lumière pour toute la pensée »

— Georges Didi-Huberman, Survivance des lucioles

Du côté de Kahnawà:ke

« Raconter l’histoire à travers les yeux d’une enfant constituait pour moi la meilleure porte d’entrée pour aller toucher le cœur des gens. Il est difficile de rejeter ou de juger le vécu d’un enfant », expliquait Tracey Deer à André Duchesne dans un entretien accordé à La Presse quelques jours avant la sortie en salles de Beans. S’inscrivant dans le sillage de son œuvre de documentariste – œuvre lancée en 2005 avec One More River: The Deal That Split the Cree (coréalisé avec Neil Diamond) et Mohawk Girls, documentaire que Deer métamorphosera en série télé éponyme de cinq saisons et trente épisodes (2014-2017) –, Beans est le premier long métrage de fiction de la réalisatrice. Si la forme était jusque-là inédite pour Deer, les thématiques, elles, ne sont assurément pas étrangères à son univers. Avec ce nouveau film, Deer replonge dans sa propre vie et dans celle de ses proches, afin de mettre en fiction l’événement qui a marqué au fer rouge son enfance, de même que toute une génération de Mohawks et de Québécois : la crise d’Oka de 1990, dont les violences raciales, plus de trente ans après les faits, n’ont rien perdu de leur incroyable tristesse, de leur dimension proprement scandaleuse et, malheureusement, de leur actualité – d’où l’importance de continuer à parler de Beans, même plusieurs mois après sa sortie.

Dans le même entretien, Deer soutient néanmoins que « le thème du film n’est pas la crise d’Oka, mais le passage à l’adolescence d’une fillette mohawk durant ces événements ». La démarche consiste à mettre en parallèle une crise d’adolescence et une crise sociale, créant ainsi des chemins de traverse entre l’expérience singulière et l’expérience collective. Beans est un film de focalisation et d’initiation : la caméra tente d’y capter un basculement dans la vie d’une protagoniste en train de perdre sous nos yeux sa naïveté d’enfant face au monde extérieur qui, lui aussi, semble sur le point de chavirer. Une rencontre avec l’altérité radicale – l’obscénité du racisme et des luttes de classes – va provoquer un changement intérieur trouvant écho dans le passage entre l’enfance et l’adolescence. Chez Deer, ce chemin personnel et cette prise de conscience de la complexité du monde seront portés par Tekahentahkhwa (Kiawentiio Tarbell), surnommée « Beans », personnage largement autobiographique pour la réalisatrice. Le film, justement, s’ouvrira et se fermera sur la question du nom, et, en filigrane, sur celle de l’identité.

Coming of age

Dès la première minute du récit, Beans, encore accompagnée de sa mère, doit se présenter à la directrice de la Queen Heights Academy. « You can call me Beans, everybody does », finit par dire la jeune fille, devant l’incapacité de la directrice à prononcer son vrai nom. Ce compromis sur le nom se double d’un langage emprunté et d’idées reçues : « I want to get a great education, so when I grow up I can become a doctor or a lawyer », déballe d’un coup la jeune fille, avec une voix teintée d’un robotique enthousiasme, sous les yeux émerveillés de sa mère. La réponse de la directrice, toutefois, se révèle beaucoup plus ambiguë : « And why do you want to become a doctor or a lawyer ? », rétorque-t-elle, tout en précisant que son école encourage les « grands rêves ». Non préparée à cette question, ne se l’étant sans doute jamais posée, Beans ne sait pas quoi répondre. Cette coupure entre l’abstraction stéréotypée d’un rêve impersonnel et la réalité concrète des mots et du quotidien sera le sujet central du film.

Choisissant de traiter le sujet de la crise d’Oka de manière non documentaire, la cinéaste fera non seulement de Beans un film « de fiction », mais un film sur la notion même de fiction. Ainsi la jeune fille s’amuse d’abord volontiers à s’inventer des vies, selon des poncifs existentiels d’enfant. « My name is Darla. I live in Denver and I like to eat donuts », dit-elle à sa mère (Rainbow Dickerson). Son amie April (Paulina Jewel Alexis) déclenchera une autre fiction dont Beans voudra faire l’expérience : le « coming of age » de l’adolescence, avec son goût de plaire, ses colères et son goût pour la provocation. Avant l’escalade du conflit, les revendications des Mohawks elles-mêmes sont présentées à travers un archétype cinématographique : « you make damn sure this doesn’t turn into Cowboys and Indians », argue la mère à son mari (Joel Montgrand), fusil à l’épaule, alors que ce dernier s’apprête à bloquer le pont Honoré-Mercier. Du rêve au cauchemar, Beans joue avec tous ces états qui nous éloignent de la réalité pour nous faire plonger dans une forme ou l’autre de délire. Dans 24 images, Bruno Dequen dit de Deer qu’elle « cherch[e] à éviter tout manichéisme », soulignant le soin qu’a la réalisatrice de toujours inclure les points de vue divergents, même au sein de la communauté mohawk (la question de la fluidité de l’identité autochtone est aussi au centre du très beau Club Native, réalisé par Deer en 2008). Mais l’idée inverse, au fond, se défend peut-être mieux : par son exploration systématique des schèmes, processus et dispositifs imaginaires sur lesquels reposent nos vies, Deer nous partage un univers dialectique (en grande partie manichéen, donc) où des fictions contraires – à commencer par le « bien » et le « mal », le « même » et l’« autre », les « gentils » et les « méchants » – s’entrechoquent violemment et constamment, jusqu’à voler en mille éclats.

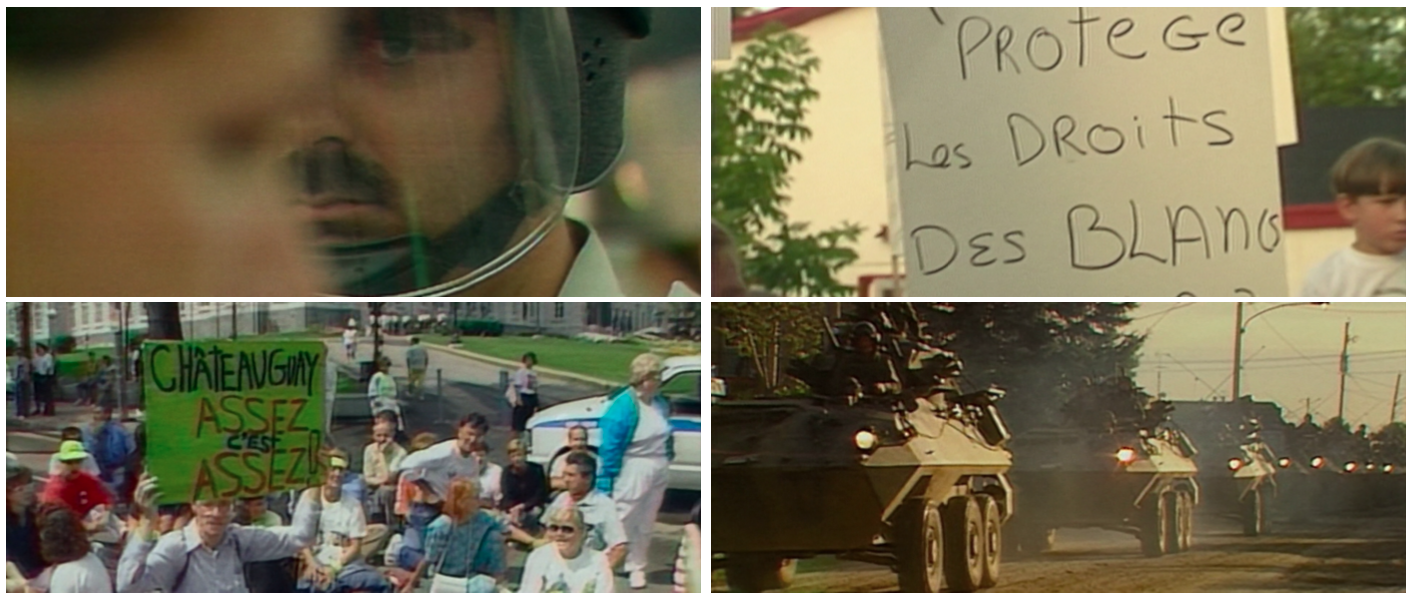

Je me souviens

« J’ai su très tôt que j’utiliserais des extraits d’archives, parce que souvent la réalité dépasse la fiction. Je ne voulais pas que le public discrédite les moments plus laids en pensant que j’exagérais. Ces extraits d’archives ancrent et soutiennent la véracité de cette laideur », confie la cinéaste dans un entretien au Devoir. Œuvre sur l’endoctrinement par la fiction, Beans est en effet rythmé par quatre montages d’archives, essentiellement constitués de reportages télévisuels de l’époque, qui viennent documenter la progression du conflit armé, de sa formation jusqu’à sa conclusion (même si un tel schisme n’est jamais à proprement parler résolu). Et rien, au fond, n’est plus instructif que ces archives, car le didactisme à l’œuvre n’est pas celui des faits ou des dates, mais relève de la pédagogie intrinsèque de l’image et des représentations collectives. Comme le soutient Deer, l’archive médiatique nous donne accès au réel dans sa nudité (impossible de nier toutes les phrases affreuses qui sont prononcées dans ces extraits : elles ont bel et bien été dites) de même qu’à la manière dont ce réel a été interprété et mis en récit par les médias officiels.

La réalisatrice, en somme, ne tente pas d’éduquer par la fiction, mais elle orchestre une dialectique entre le document et la fiction, les mots et l’image, à partir de laquelle la pensée peut émerger. Sans rien perdre de son contexte historique propre, Beans ne raconte donc pas seulement l’histoire de la crise d’Oka depuis le point de vue d’une cinéaste qui se souvient de l’événement, mais nous positionne aussi devant le pire dont les sociétés sont capables. Nouvelle dialectique : ce qui est arrivé hier et ici peut se reproduire demain et partout. Le rôle de la fiction – sa vraie pédagogie, au-delà des dates et des repères – est de montrer la construction et la vraie nature de ces clichés qui, à tout moment, risquent de pénétrer dans nos vies pour s’emparer de notre regard sur le monde.

Mais les archives peuvent aussi être lumineuses, alors que l’authenticité triomphe de la doxa. Pour casser un cliché, il faut d’abord le montrer. De même, en passant de fictions en fictions, en collectionnant les mots empruntés, Beans finira par se trouver elle-même. C’est précisément ce que souligne la dernière scène du film, miroir de la première. De retour à Queen Heights, Beans est seule, debout devant sa classe face à une quinzaine de jeunes filles blanches. Vêtue de son uniforme, on pourrait croire qu’elle a perdu de son individualité. D’un air confiant, elle livrera fièrement au groupe son nom mohawk. Après l’hésitation initiale, où il fallait prononcer péniblement chaque syllabe devant la directrice pour finalement se couvrir d’un sobriquet, s’impose l’évidence du nom. Du pluriel de « Beans », on passe à la singularité de Tekahentahkhwa. Pour souligner cette prise en charge existentielle, la caméra effectuera un rapide travelling venant cadrer en gros plan le visage de la jeune Mohawk, où se lisent force et détermination. Luciole dans un monde noir, Tekahentahkhwa, alter ego de Deer, est l’image même de la résistance à travers une transformation de soi. Le changement n’est possible que si l’on résiste. Après avoir revisité les blessures du passé par le biais de l’archive et de la fiction, le film se termine sur un devenir, une pure présence au monde qui transcende les catégories discursives et les modes d’énonciation. Beans n’est pas qu’un film politique, c’est une œuvre humaine.