Bête noire, Sophie Deraspe (réalisation), Patrick Lowe et Annabelle Poisson (idée originale et textes), Encore Télévision et Série Plus, 2021, six épisodes.

///

Dire la vérité est aussi difficile que de trouver la vérité.

— Stanley Cavell, La projection du monde

Du mythe à la série

Il va sans dire que Sophie Deraspe est une auteure fascinée par la question de la vérité, qu’elle formule d’œuvre en œuvre à travers une réflexion sur les formes et les enjeux de son art : documentaire ou fiction, ses films s’interrogent sur les modes d’existence du « vrai », c’est-à-dire sur les moyens, souvent tortueux, qu’il nous faut employer pour dire la vérité. Une telle « poétique du support », qui souligne la complexité des rapports entre modalités d’expression et expression du vrai, constitue la porte d’entrée dans l’univers de Bête noire. C’est là une étape importante dans la carrière de la réalisatrice, car il s’agit non seulement de donner suite à Antigone – le film qui, par ses succès et ses honneurs, a fait connaître son œuvre au grand public –, mais aussi de faire le saut du grand au petit écran. Délaissant le mythe pour la série, forme culturelle majeure de notre contemporanéité, Deraspe met à l’épreuve sa vision d’auteure de films pour se confronter à un autre média et à un nouveau langage. Ceux-ci, d’ailleurs, occuperont une place centrale au cœur du récit : enquête policière où les personnages, comme aspirés dans un trou noir, sont envahis par un sentiment d’absurde, Bête noire montre bien comment la question du vrai est inséparable d’une réflexion sur les médias, les dispositifs et les réseaux qui, littéralement, lui donnent forme. Ce n’est pas la résolution du problème qui compte, mais la compréhension de son origine plurielle. Plus « dialogique » que le cinéma, la forme sérielle permet ainsi à Deraspe – même dans une œuvre dont elle n’a pas signé le scénario – de pousser plus loin son intuition de créatrice sur l’adéquation profonde entre quête de sens et recherche formelle.

« L’enquête la plus médiatisée de l’année »

« Tu es à la tête de l’enquête la plus médiatisée de l’année. Un peu plus de nuances et un peu moins de théories simplistes, ça ne ferait pas de tort », dit la psychiatre et coroner Éliane Sirois (Sophie Cadieux) à son collègue Jasmin Boisvert (Martin Dubreuil). Située au cœur de la série, cette scène en apparence anodine livre en fait le programme de l’œuvre : au-delà du geste incompréhensible de Jérémy Tremblay (Zakary Auclair), qui s’est présenté à l’école un bon matin une arme au poing pour tuer plusieurs de ses camarades avant de s’enlever la vie, au-delà aussi de l’histoire des membres de la famille de ce jeune homme, condamnés à vivre leur deuil dans l’incompréhension la plus totale tout en se confrontant au regard de la société, Bête noire propose une double réflexion où s’entremêlent la machine médiatique et la mécanique de l’interprétation – d’une part, les images diffusées ad nauseam par la télévision et les réseaux sociaux ; de l’autre, un besoin de savoir ce qui se cache en amont de toutes ces images.

Cette double exigence de lecture doit également être appliquée à la série elle-même. L’énormité du sujet traité, sans pour autant être un leurre, ne représente peut-être pas le véritable intérêt de cette histoire : en visionnant Bête noire, il est en effet facile, tant les épisodes sont prenants, de ne pas prêter attention au double fond d’un récit qui livre ses secrets aussi bien par sa forme que par son contenu, pour se concentrer uniquement sur la psychologie des personnages pris dans un étau tragique. Il nous revient donc de suivre le conseil de la coroner Sirois et de ne pas nous réfugier dans des interprétations trop simplistes où l’arbre (de la psychologie) cache la forêt (du sens et des formes de la vérité). La réalisatrice réussit ainsi l’exploit de retourner comme un gant la poétique télévisuelle pour continuer l’herméneutique des modes d’existence du vrai et du faux qui caractérisait déjà son œuvre au grand écran.

Dès les premières scènes de la série, tout semble joué. Après un travelling initial qui montre deux rangées de casiers vides, plan anticipant le thème de l’absence qui sera ensuite au cœur des épisodes, on voit Mélanie (Isabelle Blais) en pleine conversation téléphonique. Elle tente de réserver une salle de cinéma – détail loin d’être anodin dans cette scène qui inaugure l’œuvre télévisuelle de Deraspe – qui accueillerait les enfants de son CPE lors d’une sortie. Pendant la conversation, la caméra décortique scrupuleusement l’environnement de travail de Mélanie : outre de nombreux dessins d’enfants, elle vient cadrer une série de photographies qui nous présentent son petit monde, lequel est sur le point de s’effondrer. Or, en arrière-plan sonore, des sirènes provenant du quartier se font entendre avec de plus en plus d’insistance. C’est à ce moment que les yeux de Mélanie se portent vers un téléviseur, duquel des bruits de sirènes se font également entendre, soulignant ainsi la porosité des frontières entre le « réel » et le monde « médiatique » (qui, comme le montrera ensuite la série, sont en fait carrément indissociables). Puis la fatalité s’abat sur le personnage, alors qu’elle prend connaissance des images que diffuse direct la chaîne de nouvelles : une tuerie est en train d’avoir lieu au collège de ses deux enfants. Reporters, policiers, ambulanciers et familles des victimes s’attroupent en ce moment même sur les lieux. Le drame dont les six épisodes tenteront de comprendre les sources et les motivations n’est donc pas montré directement. De façon plus troublante, les contours en seront dessinés à travers une série de remédiations qui sont autant de relais entre la vérité et nous.

« J’ai jamais vu de quoi de même »

Tandis que les reporters continuent de filmer en temps réel l’évacuation du collège, nous allons parcourir l’intérieur des lieux avec la coroner Sirois. « J’ai jamais vu de quoi de même », lui dit le sergent Boisvert, alors qu’il lui montre la scène de crime où sont étendus des corps d’adolescents. La problématique abordée ici par la série est celle – qui structurera l’ensemble de l’œuvre – de l’énonciation : comment rendre compte d’une telle horreur, même si elle se trouve sous nos yeux ? On atteint ici une limite du langage, celui de la parole comme celui des images. L’enregistrement du réel ne suffit pas à le décrire ; les mots prononcés machinalement par Sirois dans son téléphone – contrepoint de l’appel téléphonique passé par Mélanie dans la scène précédente –, alors qu’elle tente de décrire l’état des victimes et de statuer sur les raisons de leur décès, n’arrivent en rien à percer l’énigme de l’événement.

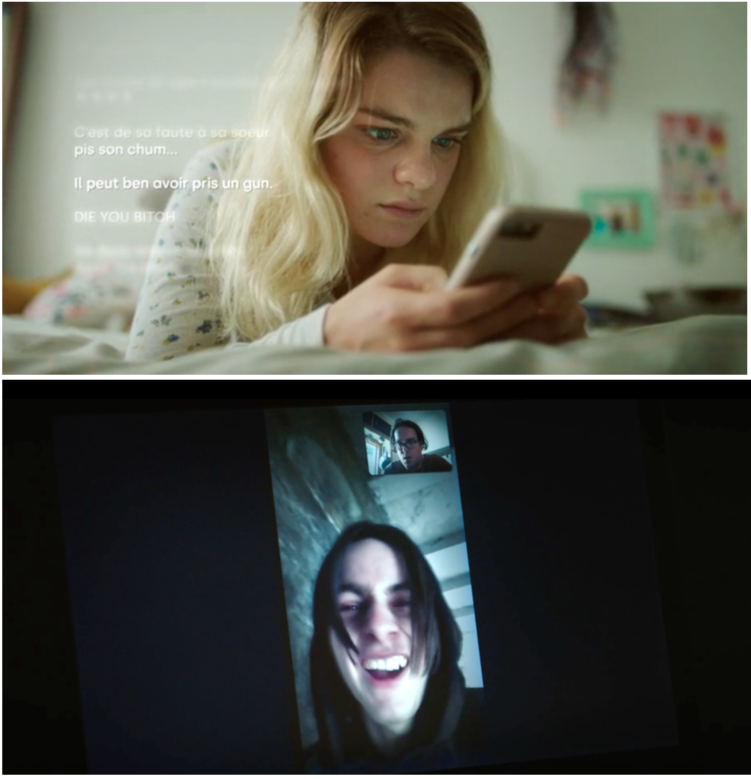

En réponse à cette résistance de la vérité brute, qui bloque toute interprétation, il faudra emprunter de nombreux détours pour finalement atteindre sinon le vrai, du moins le fond de l’histoire. C’est ce que fera la série, en jouant simultanément sur deux temporalités : d’une part, le présent de l’enquête menée par Sirois et Boisvert, avec ses frustrations, ses dead ends et, plus rarement, ses épiphanies ; d’autre part, les souvenirs intempestifs de l’entourage de Jérémy, sa famille et aussi ses amies Charlie (Nahéma Ricci) et Cassandre (Audrey Roger). Selon le schéma type de Citizen Kane, chaque réminiscence donnera à voir un autre profil de Jérémy, souvent incompatible avec le précédent, faisant ainsi ressortir un improbable portrait où s’enchevêtrent des réalités alternatives et des interprétations contradictoires. En cours de route, l’enquête ajoutera aussi une troisième dimension, celle du virtuel : adolescent ténébreux, Jérémy s’est réfugié dans l’art et dans le monde interconnecté des jeux vidéo, où il s’est forgé une réputation qui n’a rien à voir avec l’image que ses amis et camarades à l’école ont de lui. Ce monde virtuel est également celui des réseaux sociaux, où Léa est harcelée et où on lui fait porter l’odieux du geste de son frère, ou encore celui de Steve (Pierre-Luc Brillant), le frère misanthrope de Mélanie, qui grâce au « dark Web » s’est procuré illégalement le fusil qui sera ensuite transformé en arme du crime par Jérémy.

Ce que cherche à souligner Bête noire par cette multiplication des niveaux de réalités et des différents supports qui les matérialisent, c’est bien l’imbrication constante tous ces mondes, dont l’amalgame, aussi laborieux puisse-t-il être parfois, constitue néanmoins ce que nous appelons, faute de mieux, la réalité. « Le Jérémy que j’ai vu à la fin du vidéo, c’est lui le vrai ? », demandera Mélanie, en panique, lors du dernier épisode, alors qu’elle prend connaissance de la téléconférence transmise par Jérémy à son complice incel quelques minutes avant d’appuyer sur la gâchette. Toute la série se résume à cette question sans réponse.

Visages de la vérité ou « théorie du nombre d’or »

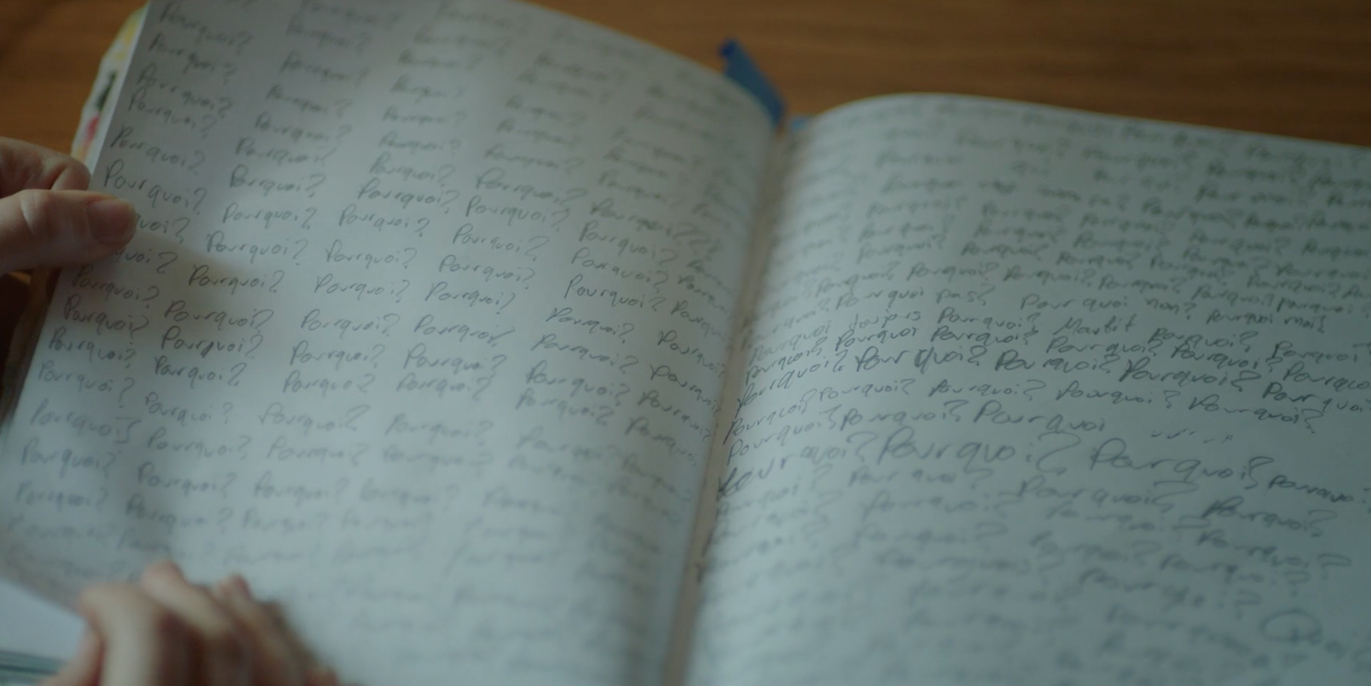

« La question qui ? vise un visage » écrit Emmanuel Levinas dans Totalité et infini, avant de qualifier le visage d’« expression par excellence [qui] formule la première parole ». Par l’agencement de la mise en scène cinématographique et de la forme télévisuelle, Bête noire permet d’illustrer cette idée du philosophe. Car, en somme, c’est bien sur un visage que débouche cet « alignement d’événements et de circonstances » auquel réfère la coroner dans le dernier épisode alors qu’elle livre aux médias le résultat de son enquête. Fantôme qui hante le récit, Jérémy apparaît essentiellement par son visage, sous la forme d’une suite de gros plans qui seront décodés par les autres personnages, qui tentent rétrospectivement d’y déceler quelque signe ayant pu prévenir la catastrophe. Tandis que la série se construit à coups de détours et de transversales, les moments passés, au contraire, travaillent ainsi un rapport à la frontalité : à la fois incarnation d’une adolescence ordinaire et du mal absolu, le visage de Jérémy s’offre à la caméra comme une énigme à déchiffrer. La forme sérielle permet d’ailleurs à Deraspe d’inscrire ce procédé dans la durée, de lui donner vie à travers la récurrence et la périodicité. Réduit à sa plus simple expression, Bête noire n’est peut-être au fond qu’une sorte d’« effet Koulechov », répété avec soin d’épisode en épisode, où l’éternel retour d’un visage sert à poser la question « pourquoi ? ».

« C’est la théorie du nombre d’or, ou de la divine proportion qui veut que ce qui est symétrique soit beau » explique Jean (Guillaume Laurain), le professeur d’art, à la coroner Sirois. Se trouvant « asymétrique » (à la fois moralement et physiquement), Jérémy aurait développé des complexes, il juge son corps frêle et difforme, ce qui l’aurait amené à se réfugier dans le virtuel, développant loin des regards une haine du monde. Mais est-ce là, vraiment, le fin mot de l’histoire ? Non, bien sûr, car Bête noire ne souhaite pas faire l’éloge de la perfection immobile. Il n’y a pas qu’un Jérémy : comme chacun de nous, il est un être multiple, qui peut être « lu » d’une infinité de manières. Par son souffle et le temps qu’elle s’accorde pour déchirer minutieusement le rideau du réel, la forme sérielle ne saurait se faire la gardienne d’une vérité unique. Malgré les soi-disant indices, aucun personnage n’aurait pu prévenir le geste de Jérémy, car celui-ci n’était pas prémédité : il est advenu, tout simplement.

En dernière instance, ce que postule avec force Bête noire, c’est la non-clôture du système des signes du monde, qui résistera toujours aux interprétations trop catégoriques. Ode à la diversité du réel, d’où émergent sa beauté comme son horreur, la série nous invite à nous défaire du joug du « nombre d’or » ou de tout autre dogme qui n’arrive pas à rendre compte de la mouvance propre à la réalité. Contre toute simplification de cette somme aporétique, mais essentielle, que constitue le réel, Bête noire nous amène à penser le monde dans un espace à géométrie variable où le vrai et le faux, en dernière instance, ne sont plus séparés que par quelques médiations, parfois imperceptibles. Il en va de la tâche de l’artiste de les porter à notre regard et de les inscrire dans un récit.