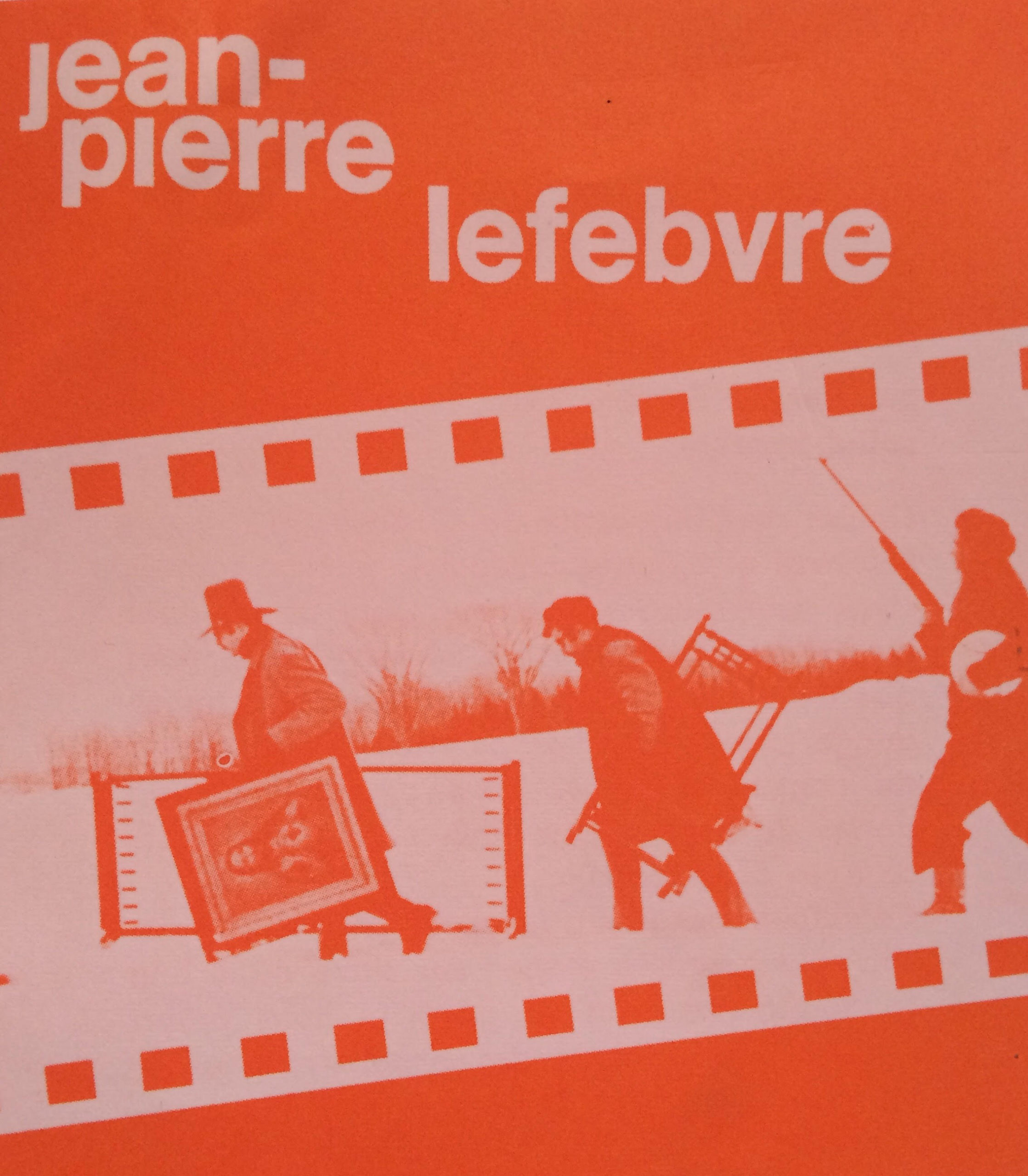

Jean Pierre Lefebvre, L’Homoman à la caméra, Coll. Liberté grande, Boréal, 2017, 224 p.

///

27 longs métrages, 11 films projetés à Cannes, plus d’une douzaine de rétrospectives à l’international. 50 ans de cinéma férocement indépendant. Jean Pierre Lefebvre est un nom qui revient ponctuellement, comme un canard dans un jeu de tir de fête foraine, lorsqu’on s’intéresse à l’histoire de la création cinématographique québécoise depuis les années soixante. Un créateur qu’on dira plus indispensable qu’incontournable, ces jours-ci, puisque son œuvre d’exception semble peu fréquentée par la jeune cinéphilie.

L’homme est néanmoins une pierre angulaire de tout un pan du cinéma québécois où se croisent la contre-culture, le cinéma expérimental, le Ti-Pop, la musique (l’Infonie, Robert Charlebois) et même les premières œuvres de cinéastes comme Michel Audy et Yvan Patry, dont il fut le producteur.

D’abord cinéphile abonné aux « orgies de visionnages » à New York et à la Cinémathèque de Rochester, Lefebvre faisait partie du jeune contingent gravitant autour de la revue Objectif (1960-1967), première revue indépendante de cinéma au Québec

/01

/01

Voir à ce sujet l’article de Marcel Jean, « Objectif, 1960-1967 L’aventure d’une revue de cinéma indépendante », 24 images, No 142, juin-juillet, 2009, p. 16–19.

. Première publication résolument laïque, ajouterons-nous, puisqu’à l’époque, une bonne partie de celles-ci (pensons à Séquences) et des ciné-clubs étaient régis par le clergé – le clergé marxiste prenant ensuite le relais au cours de la décennie 1970.

Il faut avoir lu les critiques de jeunesse de Lefebvre, corrosives et intransigeantes vis-à-vis du cinéma d’ici – entre autres sa bastonnade avec l’équipe francophone de l’ONF dans « L’Équipe française souffre-t-elle de ‘‘Roucheole’’? » – ou avoir apprécié le sarcasme grinçant de son autoportrait « J’ai péché », publié dans le numéro de janvier 1969 des Cahiers du cinéma, pour comprendre à quel point L’Homoman à la caméra s’avère, pour reprendre des mots que l’auteur avait lui-même servis à Claude Jutra, lors de la sortie d’À tout prendre, une « déception qui [provient] avant tout du fait que ce qui aurait pu être un [livre] extraordinaire demeure un œuvre bâclée […], molle et d’une prétention qui n’est pas assez marquée par le [tranchant de l’auteur] » pour dépasser le galimatias morbide dans lequel elle s’enferme. Dommage pour un ouvrage rudement bien encanaillé au sein de la collection Liberté grande, parmi des publications méritoires comme La main gauche de Jean-Pierre Léaud, d’André Habib (Prix Spirale Eva-Le-Grand 2015-2016), et Ma vie rouge Kubrick, de Simon Roy.

À bas la technique, vive l’authenticité

Dans un texte intitulé « La technique est absurde », extrait d’une brochure publiée à l’occasion de la rétrospective du cinéma canadien à la Cinémathèque québécoise, en 1967

/02

/02

Texte reproduit en entier dans dans le numéro de janvier 1969 des Cahiers du cinéma

, Lefebvre écrivait, en parlant des « chefs-d’œuvre » du cinéma : « Ce qui fait ces chefs-d’œuvre c’est précisément leur authenticité, leur coïncidence absolue dans le temps, coïncidence qui tire profit même du manque de définition d’un art. Ainsi, si vous jugiez les films de Chaplin et de Keaton sur un plan idéal, ils n’auraient pas le droit au titre de chef-d’œuvre, ne serait-ce que parce qu’ils sont techniquement trop imparfaits. »

Je me suis repassé cette phrase au sujet de l’authenticité pour tenter d’en découdre avec L’Homoman à la caméra, essayer d’en cerner les contours et le ton, puisque l’essai ambitionne de « [résumer l’] expérience de créateur et d’observateur [de Lefebvre] depuis les premiers jeux de [son] enfance jusqu’à ce jour, soixante-dix ans plus tard », tout en s’éloignant, assez mal, disons-le, de l’autobiographie. Celui que Raôul Duguay qualifiait de « plus grand poète québécois de l’image » insiste : « Si j’écrivais mon autobiographie, ce que jamais je ne ferai, ce serait pure fiction, celle d’un individu qui tentait de devenir ce qu’il n’est jamais devenu en devenant ce qu’il ne croyait pas devenir. »

Comment alors rendre compte d’envolées lyriques nostalgiques comme « Infime goutte d’eau, je me suis un jour introduit dans le grand puits artésien de l’humanité par la veinule de ma famille et de ma société » ? Ou encore d’interjections comme « Je prends ces raccourcis avec l’espoir de me retrouver, et vous en ma compagnie, sur le terrain familier du quotidien, du vécu, et de verser dans les minuscules coquillages de nos existences un peu des vastes océans de la création humaine » ? Ou de commentaires approximatifs échappés dans le texte, comme « Après tout, le message, c’est le médium […], n’est-ce pas monsieur McLuhan, ce qui explique en bonne partie l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis? » Ajoutons à cela des incohérences comme « À propos de l’imagination, j’ai jadis écrit qu’elle est ‘‘le plancton de l’imagination’’. »

Cet essai souffre en premier lieu d’un bon manque de ratures qui auraient eu pour effet de resserrer le texte et d’éviter de tomber dans la trivialité et les remarques inutilement confinées entre parenthèses. Pour un homme qui cassait du sucre sur le dos de l’improvisation et confiait à la revue 24 images, en 2006, que « plus [la] pensée est structurée, plus tu es libre »

/03

/03

Simon Galiero, « Aujourd’hui ou jamais : Rencontre entre Robert Blondin et Jean Pierre Lefebvre », 24 images, No 126, 2006, p. 30–37.

, on repassera pour la structure.

Le cinéma identitaire

L’Homoman à la caméra vise essentiellement, selon son auteur, à « garder vivante, active, réfléchie, permanente, la quête identitaire reliée aux gestes spontanément créateurs que nos lointains ancêtres ont faits, que nous avons individuellement faits en tant qu’enfants, puis que nous faisons, plus tard à l’âge adulte, cette fois de manière consciente, pour transformer notre milieu ambiant, nous l’approprier et, par osmose, nous transformer nous-mêmes. »

La notion de « cinéma identitaire » mérite que l’on s’y arrête un moment, puisque le cinéaste y consacre un chapitre entier. À proprement parler, pour Lefebvre, un cinéma identitaire est à la fois « cause et effet de la recherche d’une identité simultanément personnelle et collective et […] relève du cinéma de création-signification (et non du cinéma-spectacle). » Le néoréalisme italien (Roberto Rossellini, Vittorio de Sicca) incarne à ses yeux le plus exemplaire des cinémas identitaires. L’auteur différencie celui-ci du « cinéma national », qui comprend plutôt « tous les films de tous les genres produits par une nation donnée, représentatifs ou non de cette même nation et quel que soit leur mode de production. »

Comme en témoigne ce passage, Lefebvre est loin d’être impertinent lorsqu’il s’éloigne justement de l’autobiographie « involontaire » et des poncifs généraux dans lesquels il se prend les pieds. Les meilleurs moments de L’Homoman à la caméra demeurent ceux où l’esprit caustique derrière La chambre blanche, Q-bec my love et Jusqu’au cœur abandonne le ton de conférencier spécialiste en créativité pour tomber dans le concret. En font foi des passages comme ceux à propos de l’esthétique publicitaire, qui a « hélas déteint sur le cinéma » depuis la fin des années 1970, de l’historique du « fait cinématographique » au Canada et au Québec, des nouveaux outils qui ont « mis le cinéma québécois sur la voie de la recherche d’identité », du « règne du scénario », de l’évolution de la mise en marché des films ou encore de cette longue liste détaillée de films que l’auteur qualifie d’ « âge d’or du cinéma identitaire québécois », et qui s’étend des Désoeuvrés, de René Bail, jusqu’à Mourir à tue-tête, d’Anne-Claire Poirier. Une période qui est ironiquement celle à laquelle Lefebvre est lui-même généralement associé.

Le cinéaste derrière la Trilogie d’Abel se permet aussi des attaques en règle qui sont bienvenues, comme cette observation qui aurait pu constituer un début de réflexion poussée : « [P]our bien des producteurs, distributeurs, cinéastes, techniciens et comédiens, la publicité et le cinéma populaire sont de séduisantes vaches à lait qui altèrent leur opinion du cinéma indépendant identitaire et nourrissent leur désengagement […] ».

La voilà en fait, la question que le livre aurait pu creuser, l’espace de 224 pages. Le (vrai) fond de cet essai méritait mieux que la forme imposée par les poncifs élégiaques et le type de radotage qui accompagne les beignes et le café dans les congrès du grand parti de la révolution en marche(tte).