Intérieur. Texte : Maurice Maeterlinck ; Mise en scène, conception, lumières et scénographie : Cédric Delorme-Bouchard ; Adaptation et réécriture : Cédric Delorme-Bouchard, Nadia Desroches ; Dramaturgie, assistance à la mise en scène et régie générale : William Durbau ; Conception sonore et musique originale : Simon Gauthier ; Composition et direction chorale : Noémi Lira ; Conseil en mouvement : Danielle Lecourtois ; Conception costume : Camille Jupa ; Consultant sonorisation : Jerome Guilleaume ; Régie micro : Kevin Clément ; Maquillage : Geoffrey Dumas ; Coiffure : Éric Fortin ; Accompagnement à la création : Christelle Franca ; Interprétation : Paul Amharani, Marie-Anick Blais, Mélanie Chouinard, Nadia Desroches, Dominique Leduc, Gabrielle Lessard, Luc Martial-Dagenais, Lise Roy ; Avec un choeur de choristes composé de Sabri Attalah, Sarya Bazin, Cassandra Beck, Rosie-Anne Bérubé Bernier, Sophie Boucher-Moutou, Camille Cormier-Morasse, Ariane Daoust-Ostiguy, Jennyfer Desbiens, Catherine Dicaire, Félix Lahaye, Noemi Lira, Mélodie Lupien, Jérémie Roy, Dominick Rustam Chartrand, Jérémie Turgeon ; Production : Chambre Noire. Présenté à l’Usine C du 15 au 18 février 2022.

///

Quittant la salle de spectacle pour prendre le chemin des rues sombres, je marche en songeant à la lumière que j’allumerai dès mon retour ; l’interrupteur que je chercherai à tâtons, les deux pieds dans le noir, encore vêtue de mon manteau et de mes bottes. C’est la première chose que l’on fait en rentrant : chasser les ténèbres, et avec eux l’angoisse, la mélancolie : toute vague menace qui, dans l’obscurité, prolifère. « L’obscurité peut vous plonger dans l’incertitude », avait dit la voix. Je m’engouffre dans le métro, mais ce n’est pas encore l’intérieur, la maison, la coquille.

Intérieur raconte une mort, celle de l’autre. Cette mort que l’on peut dire, et pourtant… L’annonce tarde. Elle semble, tout à coup, indicible. Les personnages demeurent sur le seuil, hésitent, renoncent. Au jardin, tapis dans l’ombre des arbres, ils regardent sans se faire voir une famille réunie au sein d’une maison illuminée, qui ne se doute de rien. Celle-ci, invisible, se situe dans la salle, à la place du public. Leur fille, noyée dans le fleuve, vit encore sous la lampe où ils attendent leur malheur. Ce malheur arrive; il cerne, lentement, la maison de prières et de chants mortuaires. Y fera-t-on entrer la mort ?

La mort apoétique

En pénétrant dans la salle, les spectateur.rices sont aveuglé.es par une rangée de projecteurs d’où l’éclairage fuse au-dessus de la scène. Enfin, la lumière se fait de plus en plus tamisée et une voix se désigne comme éclaireur : « Laissez-vous guider par le son de ma voix. » Cette dernière semble pertinemment savoir que nos rétines, affectées par les projecteurs qui y ont laissé leurs marques sous forme de halos, de taches orangées pétillantes, nécessitent une assistance pour enfin discerner les ombres qui se déplacent lentement, discrètement sur la scène. Certaines prennent place sur des chaises, d’autres restent debout. À leur démarche, méthodique mais craintive, on comprend qu’un grave évènement a eu lieu. Une femme octogénaire raconte. Elle parle à un homme, celui qui, le premier, a trouvé le cadavre flottant de la jeune fille et l’a extirpé du fleuve. Ils discutent de l’annonce, des mots qu’il conviendrait de dire. Faut-il révéler la mort sans détours, ou bien passer par les banalités, quitte à s’égarer en énumérations ? « Vous voyez qu’on parle malgré soi, et le malheur se perd dans les détails », conclut l’octogénaire face à l’insoluble.

« [L]a mort, [écrit Jankélévitch], est indicible parce qu’il n’y a, dès l’abord, absolument rien à en dire. » (1977) Le philosophe oppose ainsi les mots « indicible » et « ineffable », ce dernier désignant plutôt l’insuffisance du langage face à un monde trop riche dont il y aurait « infiniment à dire, immensément à suggérer, interminablement à raconter ». De notre propre mort, nous ne pouvons, en effet, rien dire, puisqu’au moment de sa venue, il est déjà trop tard. Mais de celle de l’autre, de celle que l’on n’a pas vécue et dont l’on constate seulement le malheur, que peut-on dire de plus ? Dans Intérieur, la mort s’avère effectivement apoétique, et les personnages finissent par parler de la vie en observant cette famille — à l’abri, croit-elle, au sein de cette maison illuminée dont la porte est verrouillée (une tentative d’éloigner tous les dangers, visibles comme invisibles). Sauf qu’à force de regarder la vie de l’extérieur, c’est du lieu de la mort que la parole se déploie : elle surgit dans un cri qui, s’il se transforme finalement en chant collectif, conserve la teneur de l’effroi repérable dans certains tremblements et sons gutturaux. Tandis que le chœur chante, plongé dans le noir, le public est à nouveau la cible des projecteurs. À l’instar de la maisonnée, nous sommes cernés par la mort qui arrive et qui, en arrivant, n’arrive pas encore.

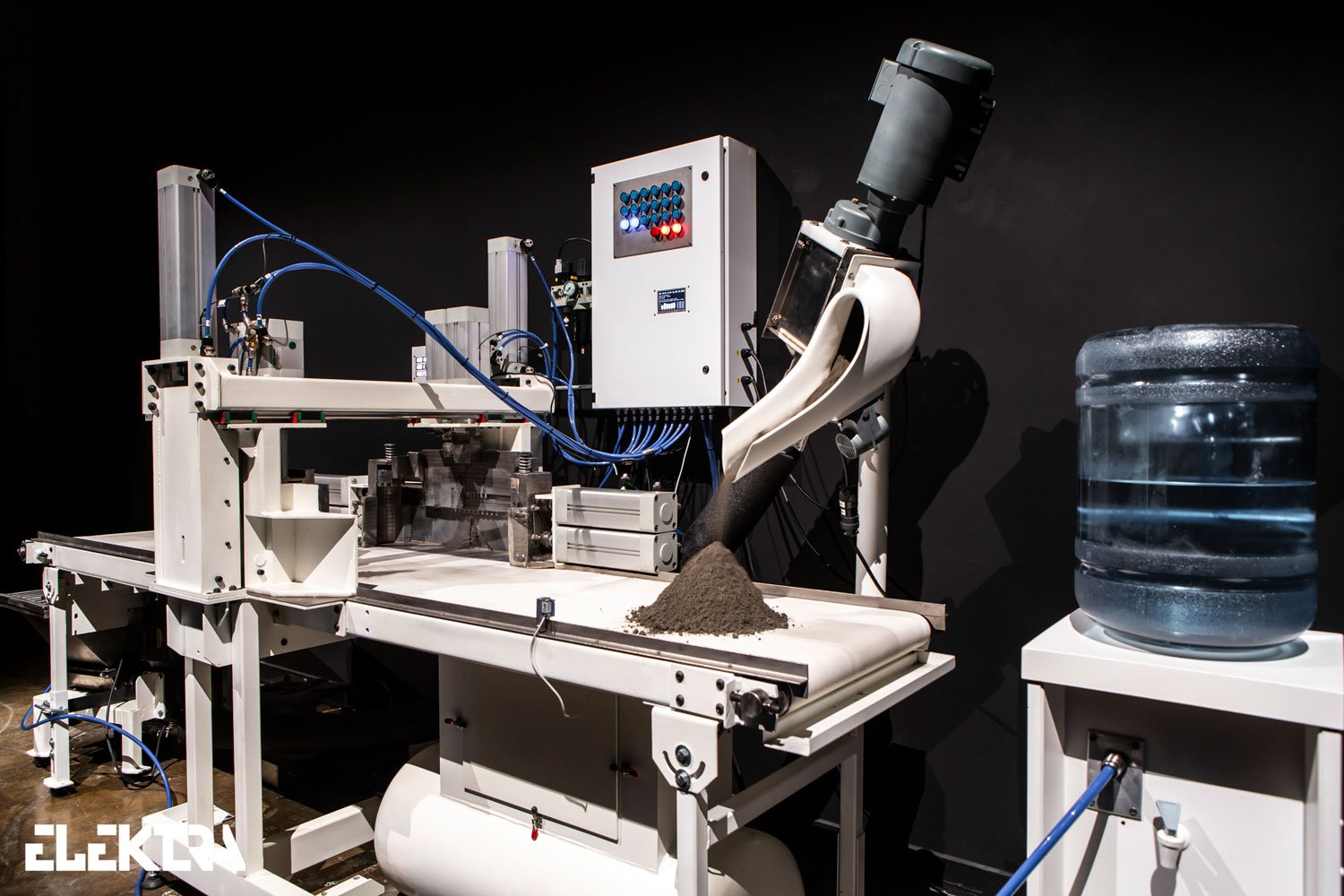

Un dispositif scopique

Intérieur procède d’une véritable expérience phénoménologique. Le public n’est pas qu’un simple observateur ; pour reprendre les mots de Merleau-Ponty, il se voit du dehors, tel qu’un autre le verrait, installé au milieu du visible. La scène met en place un dispositif de superposition scopique par lequel la maisonnée invisible se substitue à la salle, sous la lampe, là où « la lumière est douce à la douleur ». La pièce parvient ainsi à matérialiser la lumière, qui enveloppe telle une couverture consolatrice. L’éclairage devient sensation tactile ; il palpe comme pour tâter en nous le malheur, celui de la mort qui rôde, là quelque part, tapie dans l’invisible. Seuls les visages crispés des personnages, inquiets, attentifs à la moindre mimique de ces endeuillé.es à venir, témoignent de la présence de la mort qui arrive. À terme, l’octogénaire l’aura dite, mais l’aura-t-on vue ?

crédits photos : Camille Jupa