L’homme qui a vendu sa peau, Kaouther Ben Hania, Bac Films, 2021, 104 minutes.

///

« C’est la révolution, nous avons besoin de liberté. » Ceci est le cri d’amour qu’un homme lance dans un train, en Syrie, un beau jour de 2011. Un de ces jours frémissants de colère et d’espoir où une partie du globe, et le monde entier à sa suite, s’est mise à tambouriner aux portes de l’avenir, à enfoncer celles de l’inconnu. Ces jours où un pays, la Syrie de Bachar el-Assad, s’est vu abrasé, décapé de son passé et de son peuple. Révolution aux lèvres amères. Ce cri d’amour fera tout perdre à Sam Ali (Yahya Mahayni) : et son pays, qu’il devra fuir, et la femme aimée (Dea Liane), qui se mariera à un sbire du régime et le suivra à Bruxelles. C’est alors qu’un artiste, Méphistophélès des temps modernes aux yeux cerclés de khôl et aux ongles vernis de noir, offre au jeune homme la possibilité d’un monde : lui obtenir un Visa Schengen en lui en tatouant un autre sur toute la surface du dos.

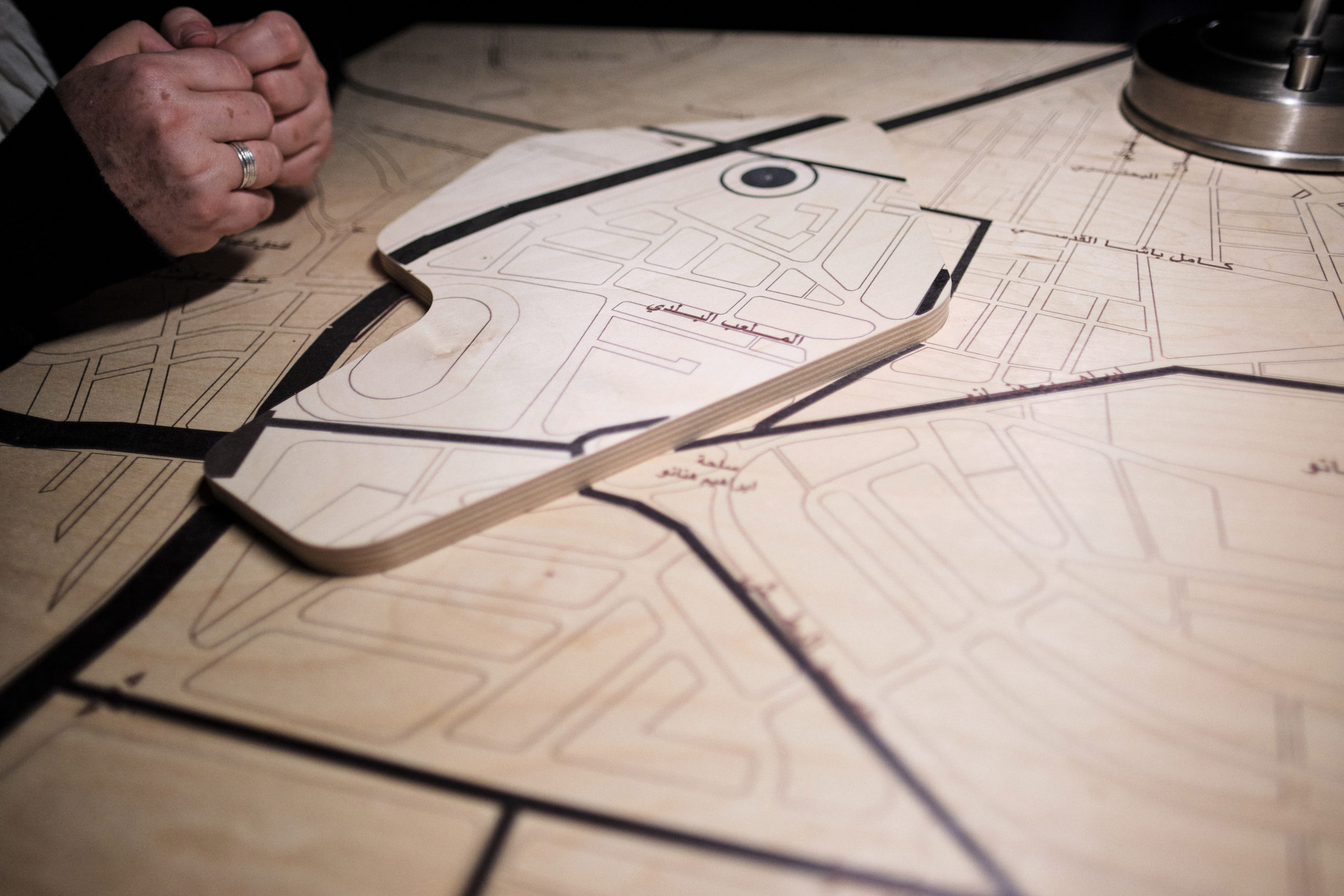

Pour son quatrième long-métrage, après le très remarqué et puissant La Belle et la meute (2017), la Tunisienne Kaouther Ben Hania s’est inspirée de l’histoire réelle de Tim Steiner, l’homme qui s’est fait tatouer le dos par Wim Delvoye en 2006. Toutefois, la cinéaste ne se réfère à ce phénomène controversé du milieu de l’art et de son marché que pour en pousser davantage la logique de l’absurde. En ce territoire étrange du droit, où l’absence d’éthique peut se voir légiférée et validée, il est possible de transformer un homme lambda en une marchandise de luxe. Or, les problématiques du marché de l’art se voient ici conjuguées au coefficient brûlant de la crise migratoire contemporaine. Exposées aux Musées royaux des Beaux-arts de Bruxelles au moment du tournage (en 2019), les œuvres de Delvoye — lequel apparaît dans le film sous les traits d’un assureur — sont affichées dans le film comme un hommage direct à l’artiste belge. Ainsi Sam, en peignoir bleu chatoyant, passe devant un attroupement de cochons tatoués et taxidermisés qui le regardent comme l’on fixe des yeux un congénère, en cet entre-deux où condition animale et condition humaine — en l’occurrence celle du réfugié — débordent l’une sur l’autre.

Faust, un drame migratoire

Provocateur à l’instar de son modèle, l’artiste plasticien Jeffrey Godefroi (joué par l’excellent acteur flamand Koen De Bouw, quoiqu’un brin caricatural) veut pousser plus loin les frontières du marché de l’art, un système qui devient pour l’artiste un terrain de jeu et d’expérimentation dont il est l’unique bénéficiaire — ce qui est également juste dans le cas de l’œuvre réelle : nous ne connaissons aucun visage à Tim Steiner, hormis un profil et un trois-quarts sur Google Images. L’homme ne s’appartient plus. Le Visa Schengen tatoué sur le dos de Sam n’a pas plus de sens pour son créateur que le dessin que Wim a gravé dans la peau de Tim : une Madone surmontée d’une tête de mort mexicaine. En effet, l’œuvre, c’est l’homme, avec ceci de paradoxal que Sam, ce nouvel héros faustien pensant troquer un morceau de sa peau contre une once de liberté, livre son âme dans le même package. Dépossédé de sa chair, il n’est que charogne en devenir sous cette couche de peau ferme et vigoureuse, ce que ne manquent pas de lui rappeler les œuvres de désincarnation attirant son regard : installation de bêtes dépecées à Beyrouth, cochons taxidermisés à Bruxelles, tableau de nature morte du baroque Frans Snyders, intitulé Garde-manger, devant lequel Sam passe en empruntant les couloirs du musée bruxellois.

« Relax, the world is yours », lui dit l’agente Soraya, une Monica Bellucci peroxydée et dont le port semi-altier, semi-maladroit contribue à la légèreté de ce drame quasi-camusien en le sauvant de la lourdeur. De même, le jeu de Yahya Mahayni, perle mise à jour par la cinéaste, détone par sa rare justesse, et ce autant dans le rire que dans la rage et les larmes. « Détends-toi, le monde t’appartient », lui dit donc Soraya, mais c’est tout le contraire qui attend Sam. Comme Tim, ce dernier devra honorer son contrat à plusieurs dizaines de millions d’euros en passant des heures par jour, des années durant, assis sur un banc ou un tabouret — son socle en tant que pièce d’art —, transitant de musées en galeries en passant par les soirées privées où l’on glose art et politique entre deux gorgées de champagne. Partout où il est exposé, l’homme-objet est tenu à l’œil par un gardien qui le protège autant du public que de lui-même et de ces boutons purulents qui menacent de balafrer la toile de chair — l’occasion d’une scène chirurgicale des plus cocasses.

Sam est un chevalet ambulant, un homme porte-corps, ce corps coûteux qui seul a droit à la pérennité : en cas de décès, l’œuvre survivra à l’homme, et je ne vous dirai pas comment. Tournant le dos au public, Sam penche la tête, n’étant plus que cette étendue de chair faite page de passeport. Autonome, celle-ci flotte dans les airs en spoliant l’homme de son nom et de son visage, alors qu’il enfonce ses écouteurs dans les oreilles. Après les murs frontaliers qui le tenaient du mauvais côté de la planète, s’élève désormais ce rempart de son entre lui et les têtes curieuses, moqueuses ou indifférentes qui défilent face à ce Visa Schengen, autocollant qui cristallise une violence géopolitique dont jamais le public ne saura mesurer toute l’ampleur.

À hauteur de peau

Sam se retrouve dédoublé et comme l’écho de lui-même, de sa vie passée, de l’amour qui l’a mené si près de ‘Abeer et l’en sépare comme une chose de son reflet. L’esthétique du film rend justement compte de cette diffraction et, subtilement, accompagne la trame narrative, la rendant d’autant plus palpable que les dialogues ne plongent jamais tout à fait dans l’affect, demeurant à hauteur de peau. Miroirs, vitres, voix en écho : tout est là pour dire cette sécession entre les mondes, entre Sam et les siens, entre la peau de Sam et l’avenir raté de près, ou encore entre ce Nord aveuglé de privilèges et ce Sud qu’il ne fait que narguer. Avant d’arriver au banc du haut duquel il exposera sa honte à la face du monde, Sam devra marcher dans une succession de rayons bleus que, espiègle, il traverse tantôt à la Nikita, tantôt à la Dracula : les frontières sont autant de pièges pour qui aspire à survivre. La direction artistique instille discrètement du bleu, du rouge et du vert à l’écran, de sorte que les scènes du film se retrouvent successivement baignées des couleurs de ce Visa Schengen. Celui-ci finit par déborder sur toute chose, dominant la vie de l’homme dont il marque la peau comme du fer chauffé, et le désincarne alors qu’il aurait dû le réaffecter à sa vie.

Beau, puissant, totalement maîtrisé, le dernier film de Kaouther Ben Hania, bien que s’essoufflant quelque peu vers la fin, est sans conteste un petit chef-d’œuvre. À elle seule, cette œuvre de la réalisatrice incarne le renouveau que connaît le cinéma tunisien depuis une dizaine d’années, aux côtés de réalisations d’autres cinéastes comme Mohamed Ben Attia et Hind Boujemaa, pour ne citer que ces deux noms. Mais surtout, L’homme qui a vendu sa peau offre un parfait exemple de la manière dont la crise migratoire contemporaine, sans pathos ni aucun misérabilisme potentiellement rebutant, est prise en charge par une mise en récit juste et intelligente qui, à défaut de consoler, interroge — et, encore mieux, ébranle.