Alep. Portrait d’une absence. Conception et texte : Mohammad Al Attar en collaboration avec

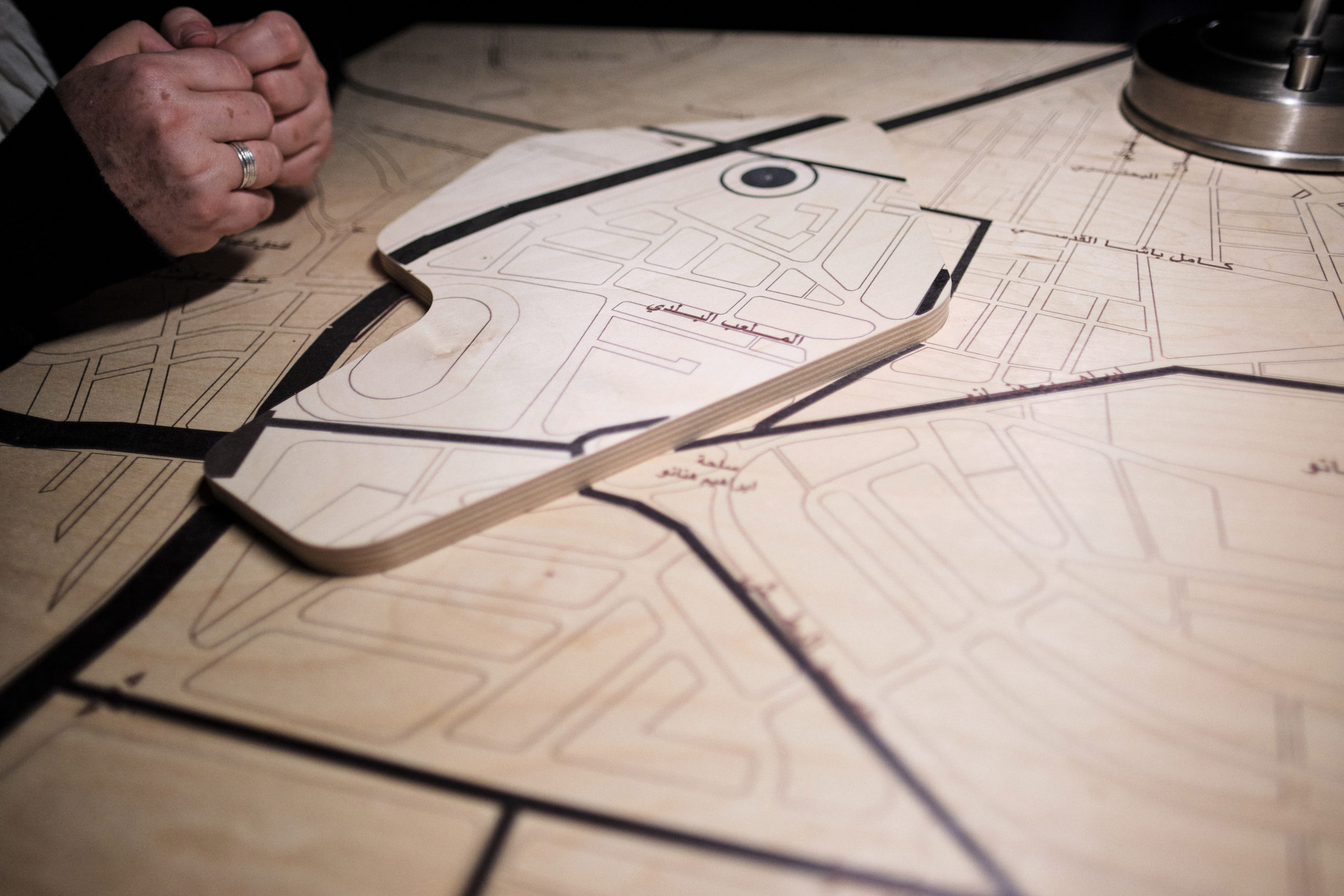

Alors que le corps gravit les dernières marches de l’escalier rouge vers le premier étage de l’édifice Wilder, le regard est confronté à une façade en bois parcourue de lignes noires. Érigée au centre de l’atrium, la structure interpelle immédiatement, rappelant une image aperçue sur différents écrans, d’ordinateurs et de télévisions, souvent couverte de points rouges localisant les derniers bombardements ayant frappé la ville. Tandis que l’on reconnait la projection cartographique d’Alep, une hôtesse interrompt la divagation pour nous inviter à poursuivre l’exercice de décryptage dans lequel nous étions déjà plongés. Ces directives signalent immédiatement la dimension immersive de la pièce Alep. Portrait d’une absence.

D’abord un choix

Sur la carte, les spectateurs choisissent tour à tour une pièce de bois amovible qui correspond à un quartier spécifique. Apparaît dès lors le caractère profondément lacunaire de l’expérience offerte puisque ce fragment de la ville permet au participant d’identifier, dans le studio de danse, une table au centre de laquelle, à la manière d’un jeu pour enfant, il peut insérer son morceau de bois. Ce moment, bien qu’artificiel et forcé, permet une entrée en matière sous la forme d’une déambulation semi active. Une voix explique le processus créatif de la pièce, qui a consisté en une récolte de témoignages d’anciens habitants d’Alep à propos des lieux qu’ils ont laissés derrière eux en quittant la ville. Simultanément, les spectateurs masqués tâtonnent du regard et sillonnent les lieux dans un jeu de chaises musicales où plane un doute, aussi excitant qu’inquiétant : « quel récit m’attend à la table que j’ai choisie ? ». Après cette introduction méditative, le reste de l’expérience consiste en un face à face de vingt minutes avec l’un des dix témoignages. Dans le brouhaha troublant des performances qui se superposent, le dispositif permet de mettre en évidence la multiplicité des histoires tout en conservant l’attention sur une seule d’entre elles. Grace à un magnétophone distribué à l’entrée, un extrait du témoignage est présenté puis, rapidement, les mots en arabes sont remplacés par l’anglais ou le français (le spectacle est présenté dans les deux langues), du comédien.

Les limites de l’immersion

L’initiative de Mohamad Al Attar met en place une confrontation directe, instaurant un rapport intimiste entre les spectateurs et les souvenirs d’Alep qui leurs sont présentés. Cette proposition théâtrale questionne l’idée de témoignage avec une approche déroutante, nous plaçant dans une position d’écoute presque inconfortable tant la performance d’acteur s’impose dans la proximité spatiale. Cependant, cette tentative d’immersion presque totale rapproche tellement l’expérience d’un contexte d’écoute réel que les limites de l’idée finissent par prendre autant de place que sa pertinence. En effet, éclairé par la lampe du bureau, le monologue qui se déguise en confidence instaure un rapport étrange, notamment lorsque les moments clés du récit appelle à un acquiescement. Ces interpellations rhétoriques nous confrontent à l’impossibilité de poser toutes les questions que soulève la situation. La langue et l’accent ne trompent pas : tout aussi sincère qu’elle puisse être, la parole qui nous parvient n’en est pas moins une performance, apprise par cœur et restituée. Par ailleurs, les voix des autres acteurs envahissent l’espace, appelant le regard et détournant ainsi une attention que l’on s’efforce de maintenir, piégé quelque part dans cette conversation sans dialogue. D’abord mesure sanitaire, la vitre de plexiglas nous fait vaciller entre l’écran impénétrable d’un téléviseur et la paroi d’un parloir carcéral, matérialisant ainsi les kilomètres qui nous séparent d’une ville dont la réalité reste impalpable.

L’impossibilité de dire

Alep. Portrait d’une absence exprime en définitive toute la profondeur de son titre. Si la compréhension première tend à envisager le terme d’absence en rapport aux lieux qui nous sont racontés – un trottoir dans l’est, un hôpital dans le nord – il se charge progressivement d’un autre sens. Par opposition, c’est l’absence des témoins qui transparaît dans la présence scénique des interprètes et la banalité de la chaise sur laquelle on s’installe. De ce fait, les réserves initialement éprouvées sont moins le signe d’un échec que le révélateur de l’intelligence d’une expérience parvenant à montrer l’impossibilité, pour une quelconque forme artistique, de se substituer à la réalité tangible d’un témoignage. Au mieux, la représentation est une fenêtre ouverte sur une actualité politique encore vibrante, alors que l’instabilité gouvernementale en Syrie ralentit la reconstruction d’Alep. Et si cette critique s’attache à la mise en scène sans rapporter le moindre élément de ces souvenirs d’une ville en ruine, c’est que l’on ne saurait dire à la place d’un autre, et que la puissance d’un théâtre documentaire réside dans le lien qu’il parvient à établir entre le spectateur et la réalité transposée sur scène. Ce lien finit par refaire surface alors que le comédien, mettant fin à son intervention, tend le magnétophone au spectateur en lui proposant de laisser un message qui sera retransmis à la personne dont il vient d’entendre l’histoire. De nouveau seul, tenant entre ses mains ce petit objet métallique et insignifiant, le spectateur redevient brutalement une personne de chair et d’os.

Au premier étage de l’édifice Wilder, après une longue hésitation, j’ai actionné le bouton REC pour transmettre à mon tour un souvenir : « je voulais te parler d’un lieu que j’aimais beaucoup quand j’étais enfant […]. »

crédits photos : Pierre-Yves Massot, Vivien Gaumand