J’ai assisté, au Club Soda le 12 décembre dernier, au dernier spectacle de la tournée de Klô Pelgag, nom de scène de Chloé Pelletier-Gagnon. À la fois récipiendaire du Grand Prix de la Francophonie Charles Cros, du Prix Miroir du Festival d’Été de Québec et révélation de l’année à Radio-Canada pour son premier album, L’Alchimie des monstres, elle complétait au Club Soda une tournée qui l’a menée en France, en Suisse, en Allemagne et dans plusieurs provinces canadiennes. De ce spectacle, trois constats s’imposent.

Il faut d’abord savoir que l’artiste derrière la « Fièvre des fleurs » a notamment fait parler d’elle du fait des remerciements qu’elle a formulés lors de l’édition 2014 du Gala de l’ADISQ et touche un vaste public. S’entremêlent par le fait même, dans la foule, non seulement des individus dans la vingtaine et la trentaine, mais aussi de jeunes adolescents, parfois escortés de leurs parents, des sexagénaires accompagnés de leurs petits-enfants, voire des enfants de six à huit ans qui, déjà, fredonnent en harmonie avec l’auteure-compositrice-interprète.

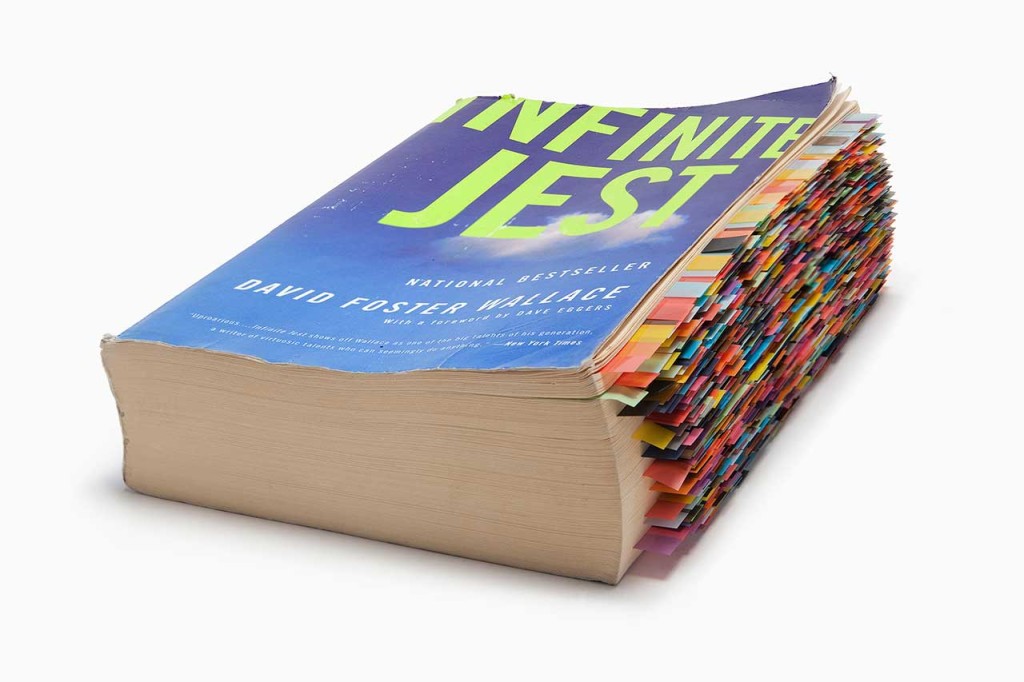

Le deuxième constat est associé au style de l’artiste. Si Pierre Lapointe en a fait sourciller plus d’un avec son personnage de dandy, Klô Pelgag pousse l’étrangeté à un autre niveau par son accoutrement, ses manières, ses paroles et sa mise en scène. Notons d’abord que ses paroles ont parfois été décrites comme absurdes, puisqu’elles sont en partie cryptiques et recourent fréquemment à des jeux de mots ou des rapprochements inhabituels pour susciter des émotions souvent contradictoires. Il suffit pour s’en convaincre de penser à la « Fièvre des fleurs », où une musique entraînante est juxtaposée au court récit d’une femme qui reçoit un diagnostic de leucémie, perd ses cheveux du fait de la chimiothérapie et quitte pour une maison de soins palliatifs. Le terme « surréaliste », aujourd’hui galvaudé, trouve néanmoins grâce dans ce type de démarche, en ce que Pelgag atteint par moment ce « point de l’esprit d’où la vie et la mort, le réel et l’imaginaire, […] le communicable et l’incommunicable […] cessent d’être perçus contradictoirement

/01

/01

André Breton, « Second Manifeste du surréalisme », dans Œuvres complétes, tome I, Paris, Gallimard, 1988, p. 781.

». L’espace scénique, par exemple, force le déplacement rapide du spectateur, dont le regard alterne entre des musiciens vêtus de costumes de fruits, un piano recouvert de fruits en plastique qui s’illuminent et un trampoline. L’entrée en scène, quant à elle, met en vedette un homme d’une trentaine d’années, les cheveux hirsutes et vêtu d’un simple short, manger différents fruits entiers armé de ses seules dents et de sa tête, le tout assis dans un panier d’épicerie. Voir le public applaudir, en de telles circonstances, constitue une expérience en soi.

crédits photos : Mathieu Pothier

Mais l’aspect le plus prégnant est, à mon avis, la performance de Klô Pelgag, qui joue de la guitare en sautant sur le trampoline; se présente avec une réplique de sa tête en grand format pour mieux chanter en alignant la bouche fantoche avec le microphone; se fait raser sur scène au bénéfice de Leucan par une réplique d’elle-même; revient sur scène dans une immense robe rouge complétée de plusieurs cerceaux qui recouvrent sa tête; et clôt l’aventure par une reprise en duo des « Yeux du cœur » avec un imitateur de Gerry Boulet en portant une perruque de maïs soufflé, tandis qu’une banane géante fait du body surfing, qu’un monstre poilu reçoit un coup de violon alors qu’il ruine un solo de saxophone et que tombent du ciel des billets d’argent Canadian Tire. Ajoutons-y d’énormes mascottes de Georges Washington et Michael Jordan, issus du clip « Les Corbeaux », qui lancent des fruits durant l’entracte et tout y est – une expérience à la fois rationnelle et irrationnelle qui fait du spectacle un événement.

C’est justement ce dernier terme qui me mène à un dernier constat. Car qui dit : « spectacle » dit aussi « spectateur ». Tout événement est ainsi conçu pour un certain public, avec en tête de créer des émotions ou des atmosphères spécifiques, en jouant parfois avec les effets permis par le quatrième mur. C’est d’ailleurs pourquoi de nombreuses pages, du Discours sur la poésie dramatique de Diderot aux Theories of Performance d’Elizabeth Bell, ont été consacrées à la (non) distance entre le performateur et son public. Je suis donc arrivé une heure avant l’ouverture des portes, de manière à trouver une place de choix et d’assister à une prestation unique – on ne peut tout de même pas se raser les cheveux à chaque représentation. Pourtant, une part importante de l’événement m’a été dissimulée par les médias et l’équipe de captation. Les uns, associés à la compagnie de production, souhaitaient conserver quelques images du moment; les autres, les médias, avaient pour objectif d’informer la population. Aussi se sont-ils sciemment installés devant mon siège pour accomplir leur mission, les différents photographes et caméramans s’alternant, manque d’espace oblige, pour remplir leurs cartes mémoires. Puis, après le tiers du spectacle, plus personne, à la fois parce que j’ai eu recours au personnel de sécurité pour les chasser et que plusieurs journalistes avaient d’ores et déjà quitté la salle.

Un des photographes a même poussé l’audace jusqu’à m’insulter, soulignant que la véritable expérience est au parterre. Ce qui soulève à mon avis deux questions : tandis que les médias occupent une place de plus en plus importante dans notre société, quel rôle jouent-ils dans l’« événement »? Un spectacle destiné au public présent plutôt qu’à ceux qui n’ont jamais fréquenté cette salle, surtout dans le cas d’une dernière représentation, serait dans cette optique sujet à la déformation du fait de ceux qui ne s’intéressent qu’à sa fraction – les médias -, et ce, au détriment de ceux qui ont accès à son intégralité – les spectateurs présents. La deuxième question a trait au public : qui est le spectateur à l’ère de la diffusion de masse et de la multiplication des sources d’archives, si tant est que l’on considère le Web de la sorte? Nous avons, d’une part, la mémoire du spectateur, qui a pour avantage de se remémorer l’énergie de la masse mais qui sera éventuellement confronté aux documents issus de cette soirée. Nous avons, d’autre part, la découverte que feront les absents, laquelle sera biaisée par l’angle proposé par l’article ou la vidéo. Ces deux questions nous forcent à nous interroger, plus précisément, sur ce que nous voulons garder de l’événement: un reflet de lentille ou une expérience concrète? Nous pourrons de cette façon savoir si, à l’avenir, un se fera au détriment de l’autre.

crédits photos accueil :

Instagram

Benoit Paillé