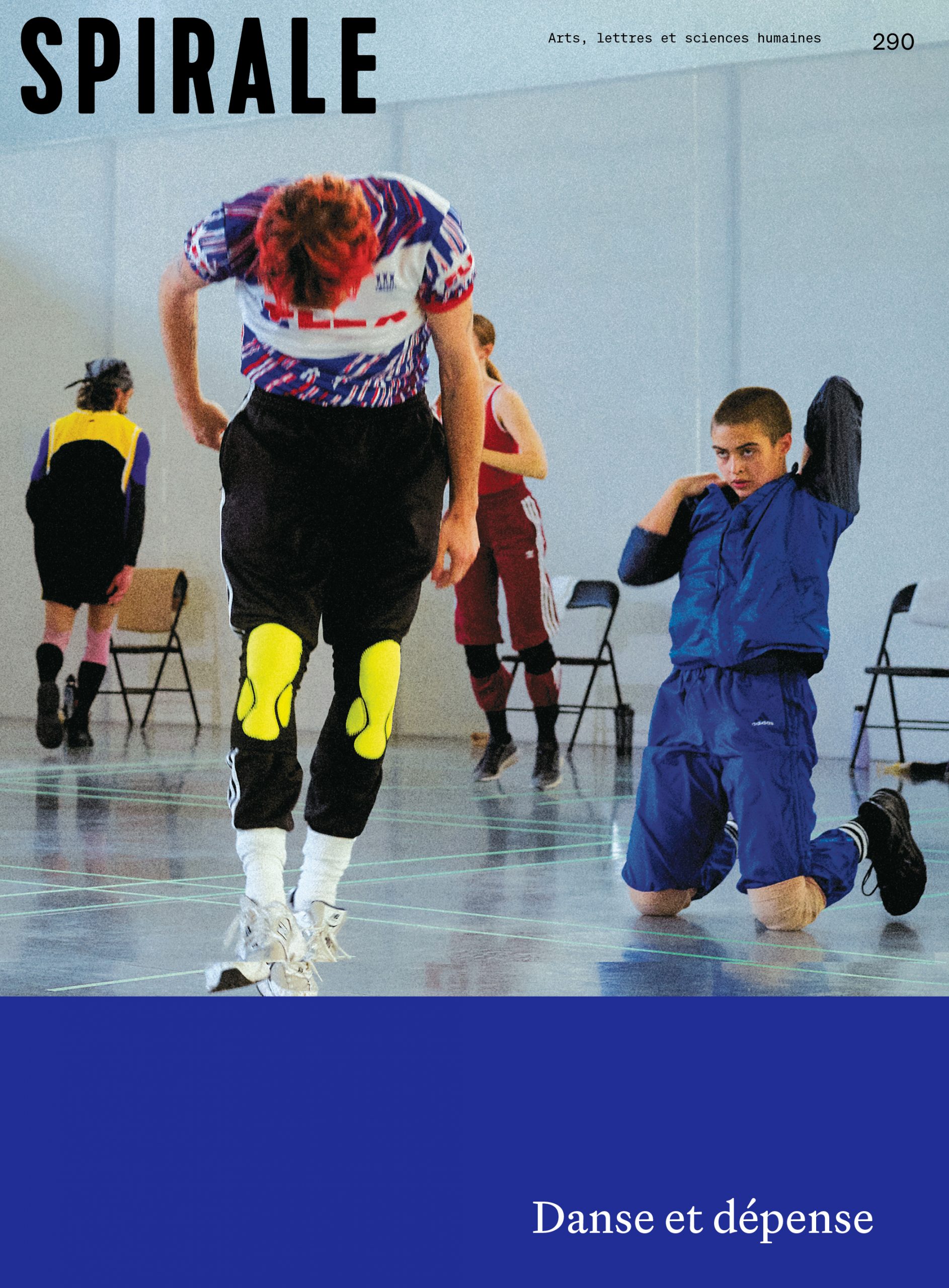

Dans notre numéro 290 - Danse et dépense, Florian Gaité propose un regard unique sur la relation intime entre résistance et souveraineté de nos corps, explorant à la fois la frénésie des afters et l’épuisement volontaire.

Que reste-t-il de soi quand on a tout donné ? Quand on s’est épuisé·e à danser toute une nuit, une journée, peut-être plus, dans un after, au bout du bout d’un rave ? Quand on pousse ce que Georges Bataille appelle une « dépense improductive » jusqu’à son paroxysme ? Dans les sociétés du capitalisme tardif, nos fatigues font l’objet d’intenses processus de capture, d’exploitation et de contrôle qui soumettent toute perte d’énergie à des logiques d’extraction et de performance. Peu d’activités offrent l’occasion d’une perte sèche et sans profit comme celle de danser à mort sur de la musique techno en prolongeant cette dépense effrénée jusque dans d’interminables afters. La pratique de la danse libre dont il est ici question ne se satisfait pas simplement d’être récréative ou d’évacuer les tensions accumulées de la semaine, mais elle vise à dépasser un seuil au-delà duquel le sens de la fête change. Il s’agit dès lors d’entraîner le corps vers des états avancés d’épuisement totalement gratuits, au sens où ceux-ci ne présentent aucune utilité du point de vue strictement productif, sinon celle d’éprouver sa liberté de se rendre précisément dysfonctionnels, et par là même rétifs à la performance.

Cette improductivité radicale autorise à qualifier ce type d’épuisement de « souverain », au sens que Bataille prête à ce terme, c’est-à-dire engagé dans une pure consumation de soi, sans souci d’économie. La souveraineté s’oppose ici à la maîtrise qui correspond à un calcul de la dépense dirigé vers la préservation de la vie, une comptabilité que l’on tient implicitement quand on danse pour récupérer, ou recharger, ses énergies. Tout au contraire, celle ou celui qui danse jusqu’à l’épuisement souverain n’a que faire de sa conservation. Il ou elle peut même rire face à l’idée de sa propre mort, jouissant de son propre sacrifice, libéré·e de l’injonction à donner une valeur ou un sens à son existence. Mais si ce qu’elle recouvre semble à première vue opérant pour penser les pratiques d’épuisement festif, la terminologie de la « souveraineté » n’est peut-être pas la plus opportune, tant elle est attachée à la notion, ici problématique, de pouvoir. La dépense improductive est en effet le propre d’un individu qui, du fait même de son épuisement, devient précisément ingouvernable, totalement étranger à l’économie du pouvoir. Ce constat invite ainsi à percevoir les communautés éphémères qui se nouent dans les afters comme autant de sociabilités et de lieux d’expérimentation d’éthos émancipés de toute forme d’autorité. Ressaisi par ce biais, le corps épuisé par la fête se dévoile plus dissident qu’il n’y paraît au premier abord : pourrait-on alors aller jusqu’à soutenir qu’il est « anarchiste » sans le savoir ?

Ingouvernables parce qu’incapables

L’after délimite l’espace-temps d’un désœuvrement. On n’y travaille à rien, sinon à nos oisivetés, et rien de ce qui s’y passe n’a la forme d’une œuvre. Danser jusqu’à l’épuisement conduit toujours, de façon plus ou moins consciente, à se soustraire aux injonctions à la productivité et à la performance. Les afters sont peuplés de corps sans emploi, irrécupérables pour le capitalisme, dont il n’a rien à tirer, à extraire, et si peu à monétiser. Foucault a imaginé comment de tel·les bon·nes à rien – aliéné·es ou mendiant·es, par exemple – pouvaient incarner un mode de résistance passive qu’il décrit comme une résidualité disciplinaire

/01

/01

Foucault emploie cette terminologie dans ses écrits sur le pouvoir, notamment Surveiller et punir (1975), Précédé des cours au Collège de France de 1973-1974, dans lesquels il parle du « résidu de tous les résidus, celui qui est inassimilable à toutes les disciplines». Michel Foucault, Le pouvoir. psychiatrique. Cours au Collège de France. 1973-1974, Paros, Seuil, 2003, p.56.

. Dans leur folle dépense, les épuisé·es se rendent proprement indociles – autre manière de les dire ingouvernables –, parce qu’iels n’ont pas les moyens d’être efficaces, ni de répondre aux injonctions. Tout l’enjeu de cette désobéissance par incapacitation consiste à conserver une part de libre arbitre dans sa dépense pour subvertir les formes d’aliénation ou de réification qui l’instrumentalisent. Le dysfonctionnement tactique qui résulte de cet autosabotage constitue en ce sens pleinement un acte de résistance, même s’il est accompli de manière involontaire ou peu conscientisée.

Les verbes « résister » et « rester » partagent la même racine. Les corps épuisés qui échouent en after sont ceux qui, précisément, refusent de disparaître, optant pour le libre gaspillage de leur temps et de leur énergie. Bataille appelle les résidus qui restent après avoir tout sacrifié des « déchets

/02

/02

La thématique de la déchéance post-sacrificielle est notamment développée dans « La Nation de dépense » (Paris, Les Éditions de Minuit, 1947/1969/2011, p. 23-24).

. Le mot ne me paraît pas usurpé pour parler des corps avachis en after. Les corps ingouvernables sont aussi ceux qu’un système ne parvient ni à traiter ni à évacuer. Ils relèvent de la catégorie des « communs négatifs » au même titre que tous les déchets et ressources excédentaires que nos sociétés produisent sans savoir quoi en faire. Ce n’est sans doute pas pour rien si l’on parle de « ramasse » pour évoquer les états de gueule de bois dans lesquels on se trouve au terme d’une fête poussée jusqu’à la consumation. Il en va des corps épuisés comme des détritus : on ne peut rien en faire sinon attendre qu’ils soient collectés.

L’anarchie ne consiste donc pas tant à être autonome et à se donner sa propre loi, qu’à ne pas être en condition de pouvoir lui répondre. Dans la lecture de Foucault qu’elle développe dans Au Voleur ! Philosophie et anarchisme

/03

/03

Catherine Malabou, Au voleur! Anarchisme et philosophie, Paris, Presses universitaires de France, 2022.

, Catherine Malabou insiste sur l’idée qu’on n’échappe pas à la logique du pouvoir en se gouvernant soi-même, si bien que l’autonomie (au même titre que la souveraineté) ne peut être perçue comme une position libertaire. Elle prend, pour l’illustrer, l’exemple des Cyniques grecs, qui tiraient leur liberté de leur façon de laisser la vie agir sur eux, précisément sans maîtrise ni contrôle. L’état d’épuisement est à cet égard proche de leur laisser-aller. Quand on est totalement vidé·es de ses énergies, on n’a pas plus de contrôle sur soi que n’importe quelle puissance politique.

L’égalité face à l’épuisement

Si elles suivaient une logique anarchiste, les fêtes devraient renverser les hiérarchies, garantir le même accès et les mêmes usages à tous·tes qu’importe leur genre, leur origine, leur orientation sexuelle, leur âge, leur état de santé ou leur classe sociale. On y expérimenterait alors une égalité parfaite qui effacerait tout rapport d’oppression et de domination, revenant à la racine démocratique de la politique. Force est pourtant de constater que les hétérotopies festives ont leurs limites et que les clubs, les free parties et les raves reconduisent souvent les mêmes lignes de distinction et les mêmes hégémonies que l’ordre social. Les fêtes sont, certes, des lieux où il est possible d’agir ponctuellement sur ce que Rancière nomme, dans son livre éponyme, le « partage du sensible », c’est-à-dire de donner plus de visibilité à telle personne ou plus de voix à telle communauté, mais ces redistributions ne sont ni systématiques ni pérennes, encore moins garanties, et les luttes menées pour l’inclusivité sont très loin d’être obsolètes. Le « club » porte même dans son nom la signification d’une idéologie sélective et élitiste qui fait le lit de toutes les discriminations qui s’y produisent.

Le contexte et l’économie de la dépense en after permettent néanmoins de nuancer ce constat, l’épuisement amenant avec lui la possibilité d’une certaine égalité. D’une part, parce qu’être mort·e de fatigue, cela signifie au fond être fatigué·es d’être, donc d’être soi, au point qu’on est bien plus enclin·e à abandonner nos rôles sociaux et les performances qu’ils impliquent. Pour celles et ceux qui s’y adonnent, l’after se présente sous la forme, certes fragile et éphémère, d’un monde potentiellement sans distinction ni différence sociale. C’est, en tout cas, l’utopie qu’il vise. D’autre part, le corps épuisé plonge dans l’immanence d’un présent sans but, incapable de se projeter dans l’avenir, privé non seulement de sa puissance d’agir, mais plus encore de sa capacité à s’envisager comme potentiel. L’épuisé, dit Deleuze dans sa préface à Quad de Beckett, épuise tous les possibles

/04

/04

« Le fatigué a seulement épuisé la réalisation tandis que l'épuisé épuise tout le possible», dans Samuel Beckett, Quad, Paris, Les Éditions de Minuit, 1992, p. 57.

. En d’autres termes, l’épuisé, qui n’a plus de moyens physiques, intellectuels ou libidinaux, renonce de fait à ses privilèges et neutralise ses pouvoirs. Il est, du moins, comme ontologiquement contraint à le faire. C’est son être tout entier qui, peu à peu, se dépotentialise.

Préfiguration et utopie politique

Squats, ZAD, camps écolos, phalanstères, écoles antiautoritaires ou communautés d’amour libre, les anarchistes ont expérimenté différents modes de vie et d’organisation communautaire qui sont autant de préfigurations de sociétés à bâtir. La valeur utopique de l’after autoriserait-elle alors à penser que l’épuisement festif puisse constituer un tel horizon ? De toute évidence, aucune société ne saurait faire de l’épuisement une norme de vie ou le levier d’un projet politique. Ces pratiques de la dépense festive ne sont ni pensées ni réalisées pour être rejouées dans la vie quotidienne. L’after ouvre même un présent sans but, un temps pour rien, sans projection, privé de futur. Le penseur anarchiste certainement le plus cité dans les études sur la fête, Hakim Bey, considère en ce sens que les utopies pirates telles que les free parties ne peuvent être que des Temporary Autonomous Zones, qui tirent justement leur force d’insurrection de leur furtivité et de leur impermanence. Aussi, bien que l’épuisement apparaisse comme le symptôme d’une société toxique, qui nous pousse à bout et nous essore, il peut aussi être saisi dans une perspective accélérationniste, une façon de fuir en avant pour échapper de façon éphémère à la maîtrise, au calcul et à la rationalité capitalistes. S’épuiser de façon festive revient à s’offrir un répit, à s’accorder une parenthèse où l’on jouit de ne plus avoir l’obligation d’être non seulement un agent productif et performant, mais encore un sujet politique et moral, responsable et signifiant.

Si l’on doit voir dans l’after la mise en œuvre d’un projet anarchiste, c’est dans sa façon de rejouer la tension structurelle de la synthèse anarchiste qui cherche à concilier ses dimensions socialiste (l’anarchocommunisme) et individualiste (l’individualisme libertaire). Dans les afters, une solidarité entre épuisé·es s’installe d’elle-même. On y mutualise spontanément l’eau, les psychotropes ou les espaces de repos. Ces logiques d’entraide sont néanmoins toujours articulées au respect des trajectoires et des désirs individuels, comme des besoins et des capacités de chacun·e. Le soin se transforme facilement en hostilité ou en indifférence. La communauté de l’after reste une formation fondamentalement versatile, passagère et vulnérable, qui s’épuise elle-même en même temps que son potentiel politique. C’est peut-être en cela l’expression la plus aboutie de l’anarchie des cyniques étudiée par Foucault et Malabou

/05

/05

Catherine Malabou, op. cit., p.249-252.

. Ni Dieu, ni maître, ni même l’énergie de s’y substituer.

Image de couverture : Brian Welsh, Beats, 2019, image tirée du film.