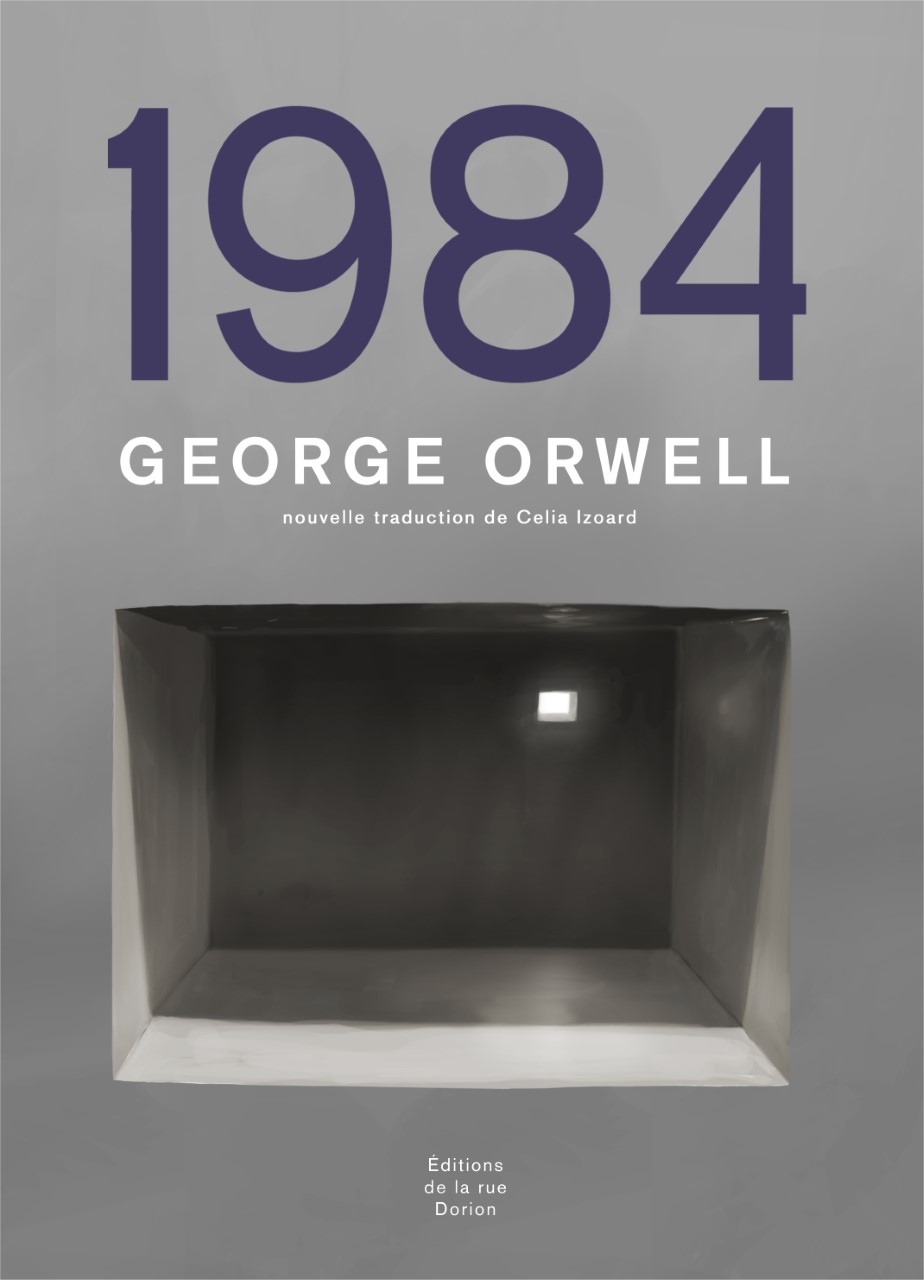

1984, George Orwell, Nouvelle traduction et postface de Celia Izoard, Inclut une « mise au point sur 1984 » de l’auteur, Éditions de la rue Dorion, Montréal, 512 pages. À paraître le 23 janvier 2019

///

À l’occasion de la sortie de la nouvelle traduction de 1984 chez une maison d’édition québécoise, une entrevue avec Celia Izoard (philosophe de formation, traductrice et coauteure d’ouvrages critiques des nouvelles technologies) s’impose. Le roman culte de la littérature d’anticipation fait écho à notre propre expérience sociale et politique, ce dont il est impossible de ne pas tenir compte dans les choix de traduction.

Spirale : Pourquoi publier une nouvelle traduction en français de 1984 alors qu’il en existait déjà une ?

Celia Izoard : Bon nombre de lecteurs et lectrices d’Orwell savaient depuis longtemps que la traduction d’Amélie Audiberti (1950), la seule disponible en français jusqu’en 2018, pose problème. Dans cette traduction de Gallimard, il manque quarante-deux phrases par rapport à l’original en anglais, et parfois même des morceaux de dialogue ! Celles et ceux qui pensaient avoir lu 1984 en français n’avaient donc pas accès au texte intégral. Ensuite, la traduction comporte certains contresens et nombre d’erreurs. Il y est dit à une occurrence que les prolétaires représentent 15 % de la population d’Océanie, alors qu’ils en constituent 85 %. On nous parle de « Nazis germains » au lieu de nazis allemands (German Nazis) ; quand Winston offre des fleurs à Julia, c’est un « holocauste à l’amour », une expression problématique pour un texte de l’après-guerre (alors que l’original ne parle que d’un simple « offering to love ») ! L’appendice sur la novlangue énonce des règles contradictoires avec celles que l’on trouve dans le roman (par exemple sur la formation des adjectifs), comme si les deux textes n’avaient pas été édités en cohérence l’un avec l’autre. On pourrait multiplier ces exemples. En réimprimant ce classique pendant 69 ans sans corriger ne serait-ce que les problèmes les plus évidents, Gallimard l’a maltraité.

Spirale : Au printemps dernier, au moment où les droits de traduction française s’apprêtaient à tomber dans le domaine public, Gallimard a sorti une nouvelle traduction…

Celia Izoard : Sa qualité littéraire n’est pas à remettre en question, mais les changements opérés sont radicaux. Le récit, au passé, a entièrement été réécrit au présent. La novlangue est devenue le « néoparler », le crime de pensée, le « mentocrime », la police de la pensée, la « mentopolice ». Or ces termes – novlangue, police de la pensée, etc. – sont passés dans le langage courant, ils sont employés quotidiennement par des milliers d’individus pour désigner des réalités sociales orwelliennes dérangeantes qui nous entourent. Plus d’un demi-siècle de commentaires littéraires et politiques se sont appuyés sur la novlangue, qui est devenue un concept à part entière de la pensée politique. Ironiquement, la nouvelle traduction efface le passé, alors même que l’enjeu du roman est de dénoncer une société qui coupe les individus de leur passé pour mieux les asservir.

Il nous a donc semblé nécessaire de publier une traduction à la fois plus proche du texte et fidèle à la manière dont des générations de lecteurs et de lectrices se sont emparées du roman pour critiquer le monde dans lequel ils vivent. Dans cet esprit, j’ai retraduit « la » novlangue au féminin (et non « le » novlangue comme chez Amélie Audiberti) pour suivre l’usage populaire du mot en français.

Spirale : Outre les enjeux de la traduction, qu’est-ce qui fait de votre version une édition de référence plus complète et plus politique ?

Celia Izoard : Elle inclut les deux mises au point dictées par Orwell en 1949 quand, à la sortie du roman, en pleine guerre froide, les commentateurs étasuniens ont voulu le réduire à une dénonciation du stalinisme, voire du socialisme en général. Orwell rectifie la faute de manière très claire : on pourrait voir se mettre en place ce type de société chez les libéraux comme chez les socialistes, dit-il. Le danger réside, de part et d’autre, dans « l’existence de nouvelles armes, dont la bombe atomique » et dans « l’acceptation d’une manière de voir totalitaire par les intellectuels de toutes les couleurs. »

Les Éditions de la rue Dorion publient aujourd’hui une postface à l’édition qui resitue au roman sa place dans l’œuvre d’Orwell et dans son parcours politique, entre sa critique cinglante d’un monde mécanisé, dans le Quai de Wigan, et son engagement dans la guerre d’Espagne, qui lui fait découvrir l’ampleur du « mensonge organisé » dont sont désormais capables les États modernes. Cette postface se devait aussi d’offrir quelques perspectives sur ce que Simon Leys appelle « le gouffre totalitaire auquel nous sommes si précairement suspendus » – c’est-à-dire sur ce qui nous donne, aujourd’hui, le sentiment de vivre dans un monde très orwellien.

Spirale : Pourquoi ces éléments vous ont-ils paru si importants ?

Celia Izoard : On a assisté, en France, à la lente mais sûre appropriation des thèses d’Orwell par la droite. Au point qu’aujourd’hui, un groupe de journalistes du Figaro, de Marianne, de l’Expansion et de Causeur s’est constitué en un collectif initialement baptisé « Comité Orwell », qui, à la suite des protestations des ayants droit d’Orwell, a dû se requalifier d’« Orwelliens ». Sous leur plume, on trouve une critique du néolibéralisme et de l’emprise grandissante de la marchandise numérique sur les cerveaux humains, ce qui paraît bien légitime, mais aussi la thèse selon laquelle « l’antiracisme » et la « lutte contre les discriminations » constitueraient « le totalitarisme soft » d’aujourd’hui. Au final, cette critique, assez représentative des contradictions de l’extrême droite, semble moins avoir à cœur de combattre la numérisation du monde et la société de surveillance que « ce respect de la diversité » qui nuit au patriotisme.

En traitant ce roman comme un pur objet littéraire, dénué de toute contextualisation politique, et en vidant la traduction française elle-même de sa propre histoire, Gallimard a ouvert la voie à cette récupération de l’œuvre d’Orwell par la droite. À partir du printemps 2018, après la parution de la nouvelle traduction, on a vu fleurir, dans la presse de droite, de nombreux reportages sur Orwell. Ainsi, un article du Point (« Orwell, le penseur qui va vous libérer », 15 août 2018) se conclut avec les mots du philosophe conservateur anglais Roger Scruton, qui nous livre une clé de lecture d’Orwell digne du ministère de la Vérité : « Selon moi, Orwell, qui se disait de gauche en politique, était en réalité un grand penseur de la droite, mais il était contraint de le cacher. »

Spirale : Comment situer Orwell alors ?

Celia Izoard : La question n’est pas, au fond, de déterminer à quel « camp », de la droite ou de la gauche, « appartient » Orwell. Orwell n’appartient à personne. Mais pour être fidèle à sa pensée, le minimum requis est de rétablir les faits, puisque c’était sa principale préoccupation. Orwell était socialiste, égalitariste, démocrate, farouchement antistalinien et antifasciste. En 1941, dans Le Lion et la licorne, il rédige même un programme dont le premier point est la nationalisation des richesses et le second la réforme du système éducatif classiste anglais. Trois de ses livres – Dans la dèche à Paris et à Londres, Le Quai de Wigan, Une fille de pasteur – sont une charge féroce contre le discours dominant – de l’époque comme d’aujourd’hui – selon lequel les chômeurs ne chercheraient pas de travail, les sans-abri devraient se prendre en mains, et les pauvres en général seraient responsables de leur sort parce qu’ils ont de mauvaises habitudes de vie. Orwell vouait une véritable haine aux Tories anglais, campés sur leurs privilèges.

Mais Orwell s’en prend régulièrement à son propre camp. Dans la seconde partie du Quai de Wigan, il reproche aux intellectuels socialistes leur marxisme dogmatique et cabalistique. Surtout, il se désole que les socialistes, comme la plupart de leurs contemporains, vouent une telle fascination à l’industrie, qu’ils n’aient « à la bouche que les mots de mécanisation, rationalisation, modernisation ».

De ce point de vue, Orwell est conservateur, au sens strict, et non au sens « tory » : il considère qu’il est plus important de conserver des étangs de pêche, des prairies et des forêts que de bâtir un « monde de béton et d’acier ». C’est l’un des aspects les plus actuels de son œuvre.

Spirale : Quelle est la motivation (politique, historique) derrière ce travail ?

Celia Izoard : Je trouve essentiel qu’un roman tel que 1984 soit publié par des maisons d’édition indépendantes, au Québec comme en France. Étant donné l’engagement d’Orwell pour la liberté intellectuelle et contre l’oligarchie, c’était un énorme contresens politique que l’édition française 1984 reste entre les mains d’un grand groupe qui concentre un tel pouvoir économique. Rappelons qu’une partie du capital de Madrigall, la holding de Gallimard, appartient au géant du luxe LVMH, la cinquième entreprise la plus riche de France, qui dépense près de 5 milliards d’euros par an en publicité.