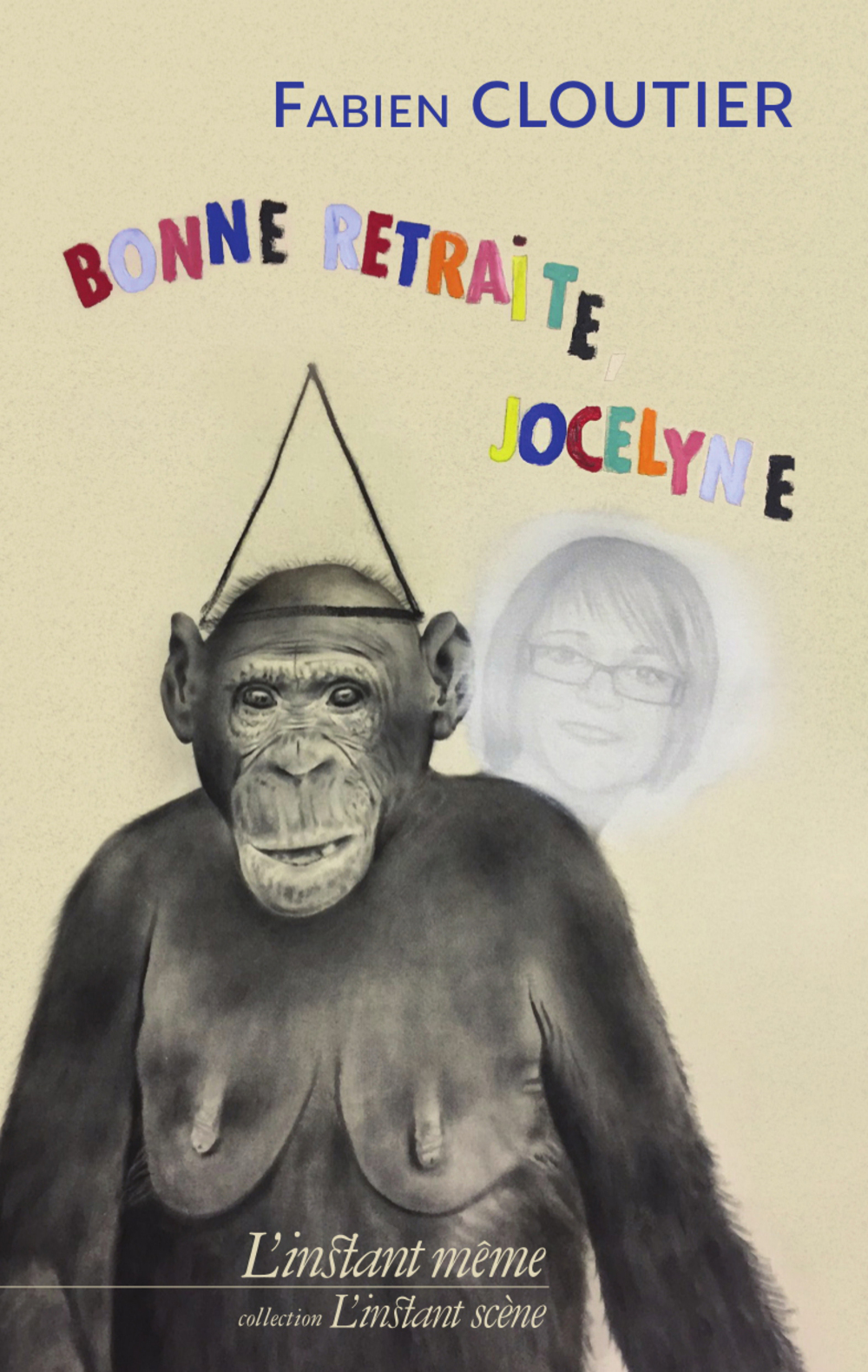

Bonne retraite, Jocelyne, texte et mise en scène : Fabien Cloutier ; avec Jean-Guy Bouchard, Josée Deschênes, Claude Despins, Sophie Dion, Lauren Hartley, Éric Leblanc, Brigitte Poupart, Vincent Roy et Lauriane S. Thibodeau ; présenté au Théâtre La Licorne du 9 octobre au 17 novembre 2018.

///

« Les Québécois n’aiment pas la chicane. » Cette expression figée, entendue à satiété durant la dernière élection provinciale, s’impose aujourd’hui dans le discours commun comme une vérité implacable. Plus que tous les autres, ce serait notre trait caractéristique, une façon de se définir qui renverrait à notre côté bon-enfant, jovial, voire accueillant dont on s’enorgueillit généralement. « Les Québécois sont tricotés-serrés. » Ce deuxième axiome s’appuie sur le premier : point de famille unie si elle se chicane. On dirait que c’est à déconstruire ces deux adages que Fabien Cloutier s’est attaqué en explorant toutes les manières par lesquelles une famille n’arrive pas à communiquer ou à s’aimer sans que les tensions passées ou présentes ne ressurgissent. Le « famille, je vous hais » de Gide est devenu, dans Bonne retraite, Jocelyne, un « famille, je ne sais pas vous aimer ».

Après un détour par l’humour (il a présenté un premier one-man show, Assume, en plus de participer au spectacle Prédictions 2017 en compagnie des membres de La soirée est (encore) jeune) et par la télévision, voici que Fabien Cloutier revient au théâtre pour livrer sa deuxième création dans le cadre de sa résidence d’auteur à La Licorne, là même où il avait triomphé avec Pour réussir un poulet en 2015.

Naturalisme, mon amour

Trois ans plus tard, qu’est-ce qui a changé ? Beaucoup de choses. D’abord, l’écriture de Cloutier est plus naturaliste que jamais. Finis les multiples lieux, les entrecroisements de temporalités ou les monologues qui se chevauchent, place aux unités de lieu (la maison de Jocelyne), de temps (une soirée) et d’action (Jocelyne réunit sa famille pour leur annoncer, en surprise, sa retraite anticipée). Le ton est par ailleurs moins cru, la conversation étant plus souvent qu’autrement banale au lieu de tirer vers le vulgaire. La famille de Jocelyne, représentante de ce qu’on peut désigner comme la « classe moyenne », cette catégorie hétérogène de gens d’horizons et de milieux divers, ne sait discuter sans qu’un des membres émette un commentaire inapproprié qui vient briser le flot de la conversation.

Si les observations de l’auteur sont souvent justes (on pourrait vanter, avec raison, l’acuité du regard que Cloutier porte sur ses contemporains ou encore sa capacité à intégrer, dans la bouche de ses personnages, des phrases tirées presque textuellement du discours ambiant), elles portent au final assez peu à conséquence, notamment parce que noyées dans l’appareillage naturaliste du texte. C’est une chose que de reproduire la lourdeur d’une partie de « boulette » (avec tout ce que ça comporte d’obstinage inévitable, de gens un peu perdus qui ne suivent pas les règles ou de compétitivité féroce), mais la placer en ouverture de la pièce est un pari risqué : on sourit dans les premières minutes (qui ne s’est jamais fâché en reprochant à ses partenaires de jeu d’avoir placé des références à faire deviner qui ne relèvent pas de la culture générale ?), mais ça s’étire rapidement et le rythme du spectacle s’en trouve déjà miné.

Certaines répliques sont punchées, on grince des dents ici et là (la scène où toute la famille dissèque la rupture du pauvre Keven, filleul de Jocelyne, est un petit bijou de malaise), mais force est d’admettre que ça ne prend jamais complètement et que la collection de phrases vides que se lancent les personnages pour meubler le temps entre les quelques nœuds dramatiques finit par lasser. Alors que les convives quittent un à un la soirée dans une finale beaucoup trop rapide, on reste avec trop d’enjeux non résolus pour satisfaire notre curiosité et la soirée se finit par la répétition d’une idée forte (opposer la réaction des collègues de travail de Jocelyne à celle de sa famille lorsqu’elle annonce sa retraite) qui avait déjà été exploitée et expliquée au mi-temps du spectacle.

Tomber à plat

Toutes les observations de Cloutier sont justes et, passée la surprise de le voir explorer un genre nouveau pour lui (la comédie dramatique à structure plus classique), le texte fait plus souvent qu’autrement mouche. Mais, et c’est bien là le péril du naturalisme que de ne pas pouvoir s’élever au-delà de la justesse de ses observations, à aucun moment Cloutier le metteur en scène n’arrive à donner du relief à Cloutier l’auteur.

Pourtant, il sait bien s’entourer, à commencer par la première présence du duo Cooke-Sasseville dans l’univers théâtral, qui signe une scénographie riche en couches de sens. La maison de Jocelyne prend des allures de jungle préhistorique, avec un petit côté « tiki-kitsch » (pensez au défunt restaurant Jardin Tiki), qui évoque à la fois l’animalité inévitable des relations familiales et le côté quétaine de cette famille qui s’exprime trop et mal sur tous les sujets possibles. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, sous les arbres, les plantes et les roches, se cachent çà et là quelques squelettes et crânes humains, signes d’une violence latente qui structure les relations familiales.

Trop souvent, les neufs comédiens et comédiennes se retrouvent entassés sur scène, l’air de ne pas savoir où aller, prisonniers de cette scénographe imposante qui leur laisse finalement peu de place pour bouger. Si le but était de montrer la fixité de ces personnages (de leurs opinions, mais aussi de leur position sociale, la plupart des membres de la famille étant pris dans un système qui ne leur laisse pas de place pour s’épanouir), il aurait peut-être mieux fallu assumer ce parti-pris plutôt que d’orchestrer quelques déplacements simplement pour varier la disposition scénique.

Avec Bonne retraite, Jocelyne, Fabien Cloutier sacrifie en subtilité et en ton incisif au profit d’une exposition claire des enjeux et du portrait de la société québécoise contemporaine. Reste à savoir s’il s’agit d’un tournant dans son œuvre… auquel cas, on espère qu’il trouvera le moyen d’y réinsérer le mordant pour lequel on l’a connu.

crédits photos : Stéphane Bourgeois, Kelly Jacob.