«Relire, relier : une lecture sèche», performance de Catherine Lalonde présentée à la Galerie Leonard & Bina Ellen, Université Concordia, Montréal, dans le cadre de I’d rather something ambiguous. Mais précis à la fois, le 6 décembre 2016.

///

La poète et performeuse Catherine Lalonde a entrepris, le 6 décembre dernier, une lecture-marathon en voix sèche de tous ses textes publiés. Elle promettait une lecture «sans effets ni de corps ni de dramaturgie», et le public en a été médusé. Elle a tout lu en rafale, par ordre chronologique de publication, Jeux de brume (1991), Cassandre (2005), Corps étranger (2008) et La Dévoration des fées (titre provisoire), le manuscrit en cours de travail. Je livre ici mes observations, notées au fil de ses lectures et de l’écoute de qualité que Catherine Lalonde a honorée par des biscuits maison, des clins d’œil et des adresses chaleureuses à tout un chacun.

∞

Elle est assise bien droite sur sa chaise, son dos n’y touche pas. Fesses, jambes, pieds sont bien ancrés dans le mobilier mis en scène, sa main droite tremble légèrement — secousse qui disparaîtra complètement au fil des lectures —, sa chevelure est doucement tirée vers l’arrière et rassemblée en chignon, elle porte un jeans et un pull beige à grand col ouvert, découvrant un triangle de peau plus pâle et la tête d’un micro pincé sur un pli; les manches sont retroussées. Elle ouvre la bouche et bafouille, ferme les yeux et secoue la tête en signe désapprobateur, puis reprend de plus belle : «Tu mets tes cheveux dans tes yeux pour ne rien voir venir» (Cassandre, 11).

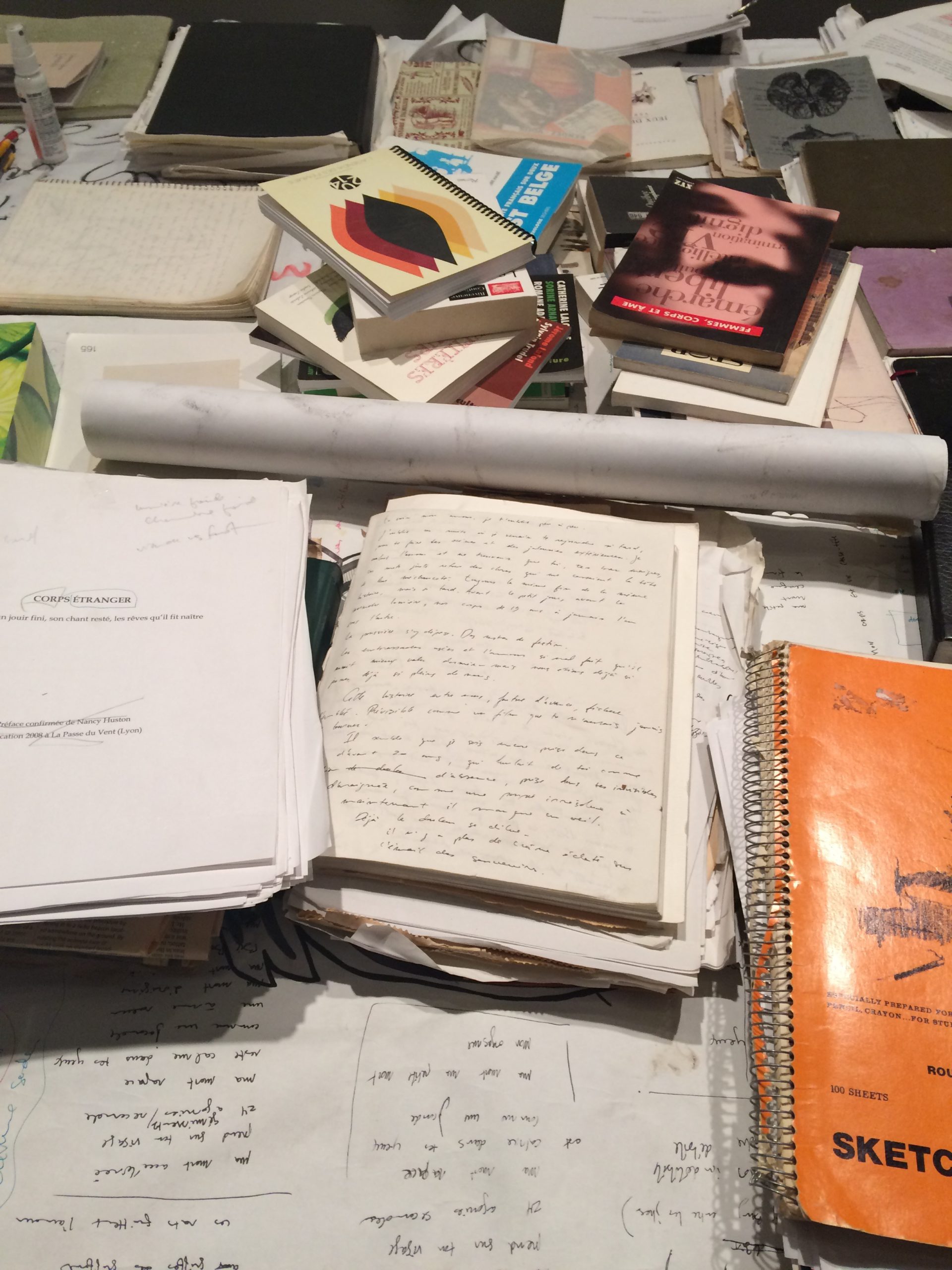

Ses avant-bras dénudés reposent à angle faible sur le rebord de la table et jouent à la bascule. Sur la table, doublée en carré parfait pour l’événement, gît pêle-mêle la somme de la vie d’une écrivaine : livres, manuscrits égorgés par un élastique ou retenus par une pince, carnets de croquis et d’écrits, journaux intimes et coupures de journaux, retailles de papier froissé, frisé, jauni et barbouillé de notes, de dessins, d’erreurs, de trouvailles, d’émotions, de cartables mystérieux, de mètres de papier blanc griffonné à l’encre rouge-vert-noire, au fusain et à l’aquarelle multicolore, servant de nappe à cette nature morte ou gisant enroulé sur le flanc, boîte à mouchoirs, cruche d’eau, verre d’eau, stylos, bloc-notes à quadrillés, montre à aiguilles couchée sur le dos, toujours vivante. Elle respire au-dessus de ces objets ouverts et refermés, tripotés et déplacés par les plus curieux. La table est ainsi mise à chaos, bordée par une douzaine de chaises et autant de jetées laineuses pour tenir le coup, car «ça prendra le temps que ça prend».

crédit photo : Sébastien Dulude

Les premiers mots de Cassandre sont catapultés par une voix qui semble lointaine, sans parois, cristalline et machinale. Une voix qui apaise le cheval, retient sa bride, contrôle son ballant, attache ses ailes. C’est qu’il faudra encore tenir quatre heures et un quart dans cette posture. Je n’imagine rien de plus difficile pour une cavalière que de contenir l’ire de sa monture. Mais Catherine Lalonde sait parler aux bêtes farouches. De la main gauche, elle aplanit et lisse l’arête des pages ouvertes, comme un long sternum à réchauffer; de l’autre, elle fait tourner entre ses doigts un stylo vert qu’elle ne lâchera qu’à de rares occasions. Cette main suivra le rythme de la lecture, métronome tantôt troublé par une scansion, tantôt luttant de tout son poids plume contre un geste trop sec. Parfois cette main rejoindra l’autre pour tourner une page, pour noter, encercler, raturer le manuscrit, sans omettre un seul mot du texte.

Lorsqu’un visiteur entrera dans la galerie et prendra place sur une chaise vacante autour de la grande tablée, elle notera son nom (elle semble connaître la plupart des gens), son arrivée, son départ. Ainsi, sa performance devient la performance. Elle semblera écrire sa lecture dans sa bouche, sur sa langue, d’un œil à l’autre, d’une main à l’autre. Elle passera sa langue sur ses lèvres et déclarera : «tu dégèles ma face de vieux cul» (C, 11). Elle avalera discrètement «quatre cœurs» (C, 25), elle pliera, dépliera les doigts, tanguera un peu, roulera les épaules, sans quitter les mots des yeux, «à la tablée j’y suis j’y reste» (C, 53).

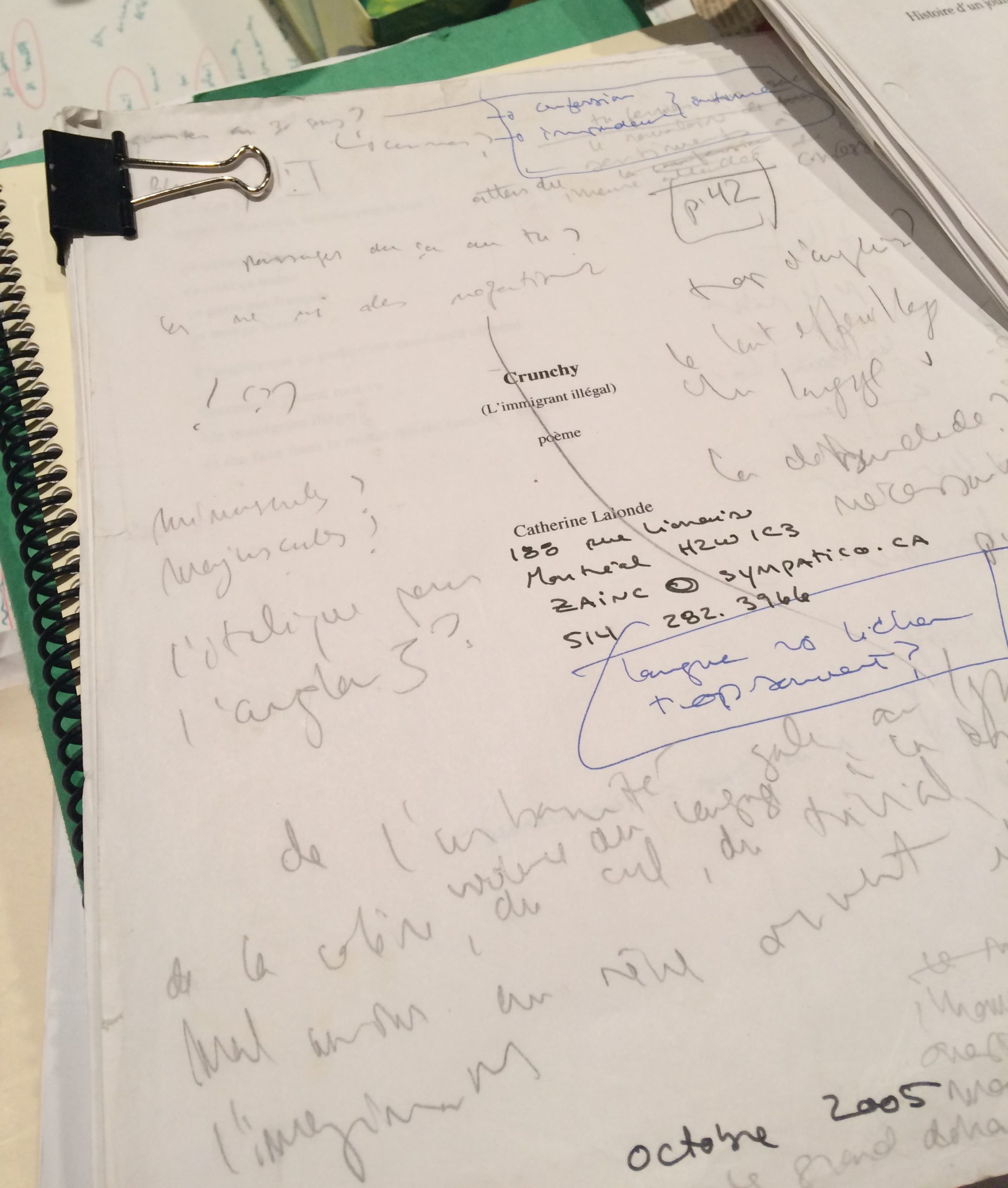

crédit photo : Marie Claire Forté

Puis elle oubliera, quelques secondes, sa voix en train d’être lue, c’est-à-dire, en train de transformer les mots en écoute. Soudainement consciente de sa pilgrim parole, elle devancera toute monotonie par des arrêts, des étonnements sans émotion, des plongées dans l’instant de l’écriture, dans la pensée originelle accompagnant le vers réécrit à voix haute, répété plus loin, mémorisé en boucle, car elle est «seule debout encore à japper» (C, 47). Quelques raclements, reniflements, avalements, le cou en colonne grecque, puis c’est reparti. Le corps lisant doit écouter l’acte de lecture. Les spectateurs emplis remarqueront la charge de cet effort, le contrôle progressif de la voix criblée d’yeux qui prennent la mesure visuelle et sonore de leur caisse de résonance, et de tous leurs témoins aux grandes oreilles et aux poils dressés. Cassandre, 19h15, lecture de 55 minutes.

Quand elle, Lalonde, Catherine, reprendra la performance à 19h28, ce sera au tour de Corps étranger. Les deux chaises la bordant resteront vides, il y aura assez d’espace pour dire, et non pas pour lire, «mon âme / seule à / crosser des chiens dans la nuit» (CÉ, 37). Le débit de sa lecture se fera plus rapide, plus maîtrisée, jambes légèrement écartées, le haut du corps se tortillera, on entendra les chuintements et les glissements de ses souliers — et plus tard de ses pieds nus —, de ses mains qui repoussent les mots entre elle et nous, «je t’aime je t’aime sacrament je t’aime imbécile» (CÉ, 115). On approchera de l’épuisement des voix qui cassent et s’échappent mal d’une gorge gracile, d’un écrire gigotant sur une jument aux nasaux écumants, monture molle. Puis, un très fragile et très bref lamento suivra en lisant l’exergue tiré du grand Leonard Cohen «I know you need your sleep now, I know your life’s been hard» (CÉ [73]). Lalonde, infiniment grande, est bien capable de nous avaler tout cru, me dis-je. Corps étranger, 20h30, lecture de 58 minutes.

crédit photo : Marie Claire Forté

Catherine vient me saluer d’un baiser, et ça mouille ma joue que je n’essuie pas. C’est la marque de mon écoute, une écriture sans encre. Son visage est si près du mien que j’imagine les mots renversés et flottants, tous les mots lus de tous les ouvrages écrits, refaire surface dans le creux de ses yeux. C’est une lecture dictée courageusement en voix sèche, à l’œil humide, au sourire éclair, au talon droit lentement soulevé pour laisser filer quelques mots, quelques éclats puissants et pénétrants. Tout ça, je ne lui dis pas, car je l’emporterai en mon cœur d’instrument préparé.

On regagne nos chaises encore tièdes, elle s’ouvre tout entière une dernière fois, et parce que c’est vif et maintenant, l’entrée dans le manuscrit La Dévoration des fées est fluide. Une coulée. Des pans entiers sont récités par cœur, les yeux traînant dans le vide ; le vide qui sait ce qui vient et ce qui précède. C’est une lecture extérieure, que toutes les autres lectures rassemblaient déjà, partant d’un lieu plus lointain, en creuset. On assiste à une chose qui s’écrit encore, trop vite, trop haute, mais égale, proche de l’extinction, à ras bord de toutes les fatigues, au bout des cordes volantes sans vêtements à sécher. Un récit poétique qui pétrit la charge et les muscles, tous les muscles et toute la charge contenus en un seul corps, monture et cavalière et Catherine Lalonde.