Heath Mattioli & David Spacone, Disco’s out… Murder’s in! The true story of Frank the Shank and L.A.’s deadliest punk rock gang, Port Townsend, Feral House, 2015.

///

« »Que la lumière soit. » Et la lumière fut.»

–Manuscrit de la mer Morte, environ IIe siècle av. J.-C.

«Lights… Camera… Revolution!»

–Suicidal Tendencies, 1990

Même l’histoire des perdants s’écrit toujours avec la conscience que l’on gagnera à la restituer d’une certaine manière. Ce n’est un secret pour personne, les jeux de pouvoir autour de la mémoire sont les mêmes au sein des cultures marginales qu’au sein des cultures de masse. La parole est un privilège que réserve l’historien au témoin lorsqu’il s’agit de documenter un passé encore récent.

On a dernièrement pu constater les conséquences des choix imposés par les nécessités du montage et les contraintes temporelles dans Chronique de la nuit de la poésie 1970 (ONF, 2015), un documentaire présentant quelques-unes des meilleures images jamais diffusées du célèbre événement du 27 mars 1970 : intervention huée de Michel Van Schendel, lecture de Luc Granger, timide passage d’un Roger des Roches qui avait encore quelques doigts de libres pour y glisser des bagues, commentaires de Claude Gauvreau au sujet du public peu réceptif de la ville de Québec, ode hésitante aux remparts de la même capitale nationale (ça ne s’invente pas) par Marie Laberge et, surtout, un plein regard sur l’immensité de la foule massée à l’intérieur et à l’extérieur du Gesù.

La vague punk rock s’est toujours targuée d’avoir pris le contrepied de la culture «jupes en terre cuite» des hippies, de l’hédonisme dégénéré du disco et de la virtuosité du prog. Ironie du sort, la plupart des documentaires au sujet de ce courant et de ses dérivés ont non seulement prouvé le contraire, mais se sont bornés à présenter une histoire tripartite (New York–L.A.–Londres) faisant état d’événements racontés par les mêmes têtes parlantes ressassant des propos identiques dans une boucle prévisible rappelant le mouvement giratoire des canards d’un jeu de tir.

De là donc l’importance de faire preuve de perspective et d’explorer les possibilités narratives par l’entremise de récits ne misant pas exclusivement sur les mêmes faits. De là aussi la nécessité d’une maison d’édition comme Feral House, fondée en 1989 par l’écrivain et journaliste Adam Parfrey (Apocalypse Culture, Cult Rapture, Secret Brotherhoods and Their Influence on American Society) et de la publication de livres comme le plus récent ouvrage de Heath Mattioli et de David Spacone : Disco’s out… Murder’s in! The true story of Frank the Shank and L.A.’s deadliest punk rock gang.

«Punk rock was in our hands»

La culture «hardcore punk» s’enorgueillit depuis ses balbutiements d’une violence soi-disant légitime comme élément central de son mythe fondateur : une volonté de «faire plus vrai», de séparer les hommes des enfants, de compter ses bleus comme d’autres égrainent un chapelet. Tant et si bien qu’aujourd’hui, il s’avère parfois difficile de faire la différence entre certaines ganaches stéroïdées du hardcore et les personnages imaginés par Tom of Finland.

Bien que la violence ait toujours été partie prenante du mouvement hardcore, très peu d’attention a été accordée à certaines incarnations plus tribales de celle-ci. Un peu comme si un cumulus clouté cachait l’existence de dizaines de gangs de rues qui clamaient haut et fort que leur territoire était constitué non seulement de leurs quartiers respectifs, mais aussi des salles de concert où performaient Fear, Agnostic Front, MDC, Suicidal Tendencies et autres Discharge, Youth Gone Mad et China White. Le rôle joué par le crime organisé au sein du punk rock n’avait jamais été exploré de manière aussi crue, graphique et érudite que dans cette biographie de Frank the Shank, leader du gang de rue LMP (La Miranda Punks), écrite à quatre mains par deux individus ayant côtoyé ce dernier, quelques années après l’âge d’or du hardcore (1980 à 1984).

Tel qu’expliqué par les auteurs à Dangerous Minds, le défi était de ramener Frank à l’état d’esprit dans lequel il se trouvait à l’époque, de manière à ne pas se laisser prendre par une réminiscence teintée des perspectives contemporaines du sujet. Un tour de force qui permet une froideur et un détachement ininterrompus :

Two hundred and forty-one United States Marines killed by suicide bombs in Beirut, Reagan attacks Grenada, there’s a »Musical Revolution » and we don’t care. The World as I’m seeing it, through TV and confusing mumbling from teachers whose names I can’t remember is pointless. I’ve come so far withdrawn from »normal » crap, living the lyrics being fed to me. I just turned 16 — but nobody’s listening. A cake and kiss on the cheek from Mom, no phone call from Dad. That same month, I got another tattoo for my upper-arm collage of skulls, women and monsters

/01

/01

Heath Mattioli & David Spacone, Disco’s out… Murder’s in!, Port Townsend, Feral House, 2015, p.141.

.

Ardoise corporelle : la nature scripturale d’un coup de 2 x 4

Dans ce double exercice qui restitue à la fois la parole d’outsiders de l’épopée punk et la parole de Frank the Shank, à travers ses états d’âme du début des années 1980, le vocabulaire de la défaillance corporelle devient le catalyseur de la narration, comme l’imaginaire de la bombe atomique devient la base de la logique diégétique : «Ronald Reagan and Russia were going to bomb us into oblivion anyway, so getting a proper education or some kind of job was a laughter.»

En effet, tout au long du récit, personne ne se pose la question, à savoir «cette grenade dans la main du [jeune homme] est-elle une arme ou un fruit?» Tout le monde connaît la réponse. On voit ainsi Frank passer du stade de simple picador de 13 ou 14 ans, émule de Sid Vicious et de Darby Crash, se présentant à tous les concerts en compagnie des premières moutures de son gang pour «piquer» tout ce qui pourrait encore réagir parmi la carmagnole, avant de constater son ascension parmi les membres du gang de La Miranda.

Le tout est raconté avec lucidité et un souci du détail qui tient de l’ethnographie. À en croire les récits de débauche (héroïne, LSD, viols, meurtres gratuits, etc.), c’est à se demander si quelqu’un n’a pas tenu les livres des tueries de l’époque. Et pourtant, au cours d’un chapitre où quelques-uns des LMP se questionnent à savoir si un système de décorations (patches) devrait être instauré parmi le groupe, la réponse ne se fait pas attendre : nous tuons tellement de gens que nous n’aurions rapidement plus d’espace sur nos vestes.

Ces corps qui portent en puissance la violence

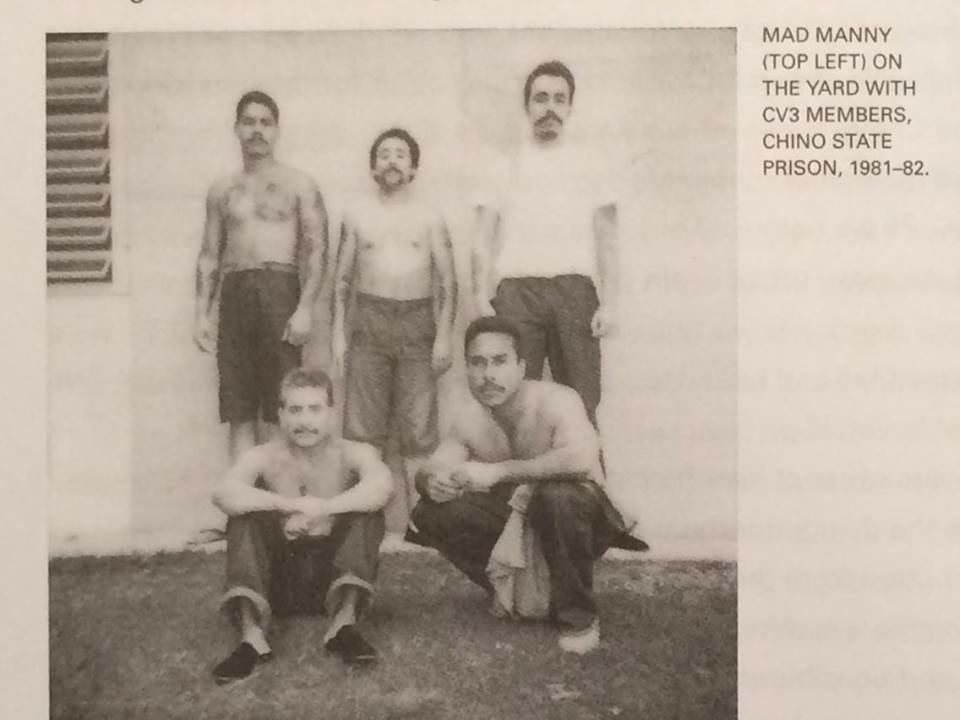

C’est une logique de pénitencier qui se déploie tout au long des 224 pages de Disco’s out… Murder’s in! Loin des réminiscences philosophiques visant à trouver le nord magnétique du punk rock, ce récit sert avant tout une bonne leçon au sujet de la manière dont certains mythes ont pu persister à travers l’histoire de ce courant musical alternatif. On repensera à la manière dont les LMP ont tabassé Mike Muir (chanteur de Suicidal Tendencies), mais surtout à deux anecdotes, l’une au sujet de Mike Ness (chanteur de Social Distortion) et l’autre au sujet de Rick James, dont le passage est aussi bref que flamboyant, au même titre que celui d’autres acteurs de l’époque, de David Lee Roth à Easy-E :

Social Distortion was playing, OC’s most impotent wannabe punk band of all time. Everyone involved in the L.A. scene knew they were Dubble Bubble personified. That night, frontman Mike Ness was getting showered in saliva. His face kept contorting in distress, nothing punk about his conduct […] After pleading with the crowd to cut him some slack, the »boo »s grew deafening […] He momentarily sulked, then walked backstage. L.A. punks didn’t tolerate any soft musicians.

Rick [James] strolled down Sunset Boulevard along the stretch of hooker/pimp turf with a ladylove under each arm […] Each time I saw him, he gave me a handshake, followed by some street anecdote, before he sat with our table of outcast. We must have added something to his life of cocaine, pussy and moral pollution.

C’est là donc tout le propos du livre de Mattioli et Spacone : raconter le passé aussi sordide qu’irrévocable d’un pan du courant punk dont les protagonistes n’ont jamais véritablement pu se convertir en devises échangeables à l’ère de l’économie de la célébrité. On découvre que la «vraie vie», encore une fois, est celle qui grouille dans les interstices. Chaque coup de manche de hache ou de tournevis donné par un membre des LMP nous ramène à l’irruption de l’irréel dans le réel qui caractérise le quotidien de ces communautés transfrontalières.

Policiers en gestation

Sans vraiment que le lecteur comprenne pourquoi, une mutation s’opère dans les rues tentaculaires du Los Angeles du milieu des années 1980. Incidemment, de nouvelles réalités urbaines sont présentées comme quasi symptomatiques du ramollissement de la cadence des groupes préférés des LMP :

Underground clubs magically appeared in the middle of downtown L.A., where you had to know the right person to get a pass. These illegal after-hours clubs were hidden in some tall building or warehouse, and for a small fee you could drink and dance till dawn. All these new outlets just left me feeling powerless.

Most bands I had respected, and made sure never to miss, looked and sounded like they were moving on from hardcore. Discharge sounded like trash rock [sic], 45 Grave went metal, T.S.O.L. turned art-punk, 7seconds got super soft, Black Flag was a heap of stupid noise, and even Glenn Danzig started a new band called Samhain, which was plain off in left field. True hardcore punk shows were a relic from the past.

Pis encore, alors que le déclin d’une noblesse fantasmée par les membres du gang de rue se voit précipité par la mort, l’emprisonnement, l’internement ou tout simplement l’abandon du style de vie par certains des protagonistes, une sorte de jupon catholique dépasse juste assez longtemps (à la manière des séquences pornographiques d’une fraction de seconde que le personnage de Tyler Durden, dans Fight Club, colle sur des bobines de films familiaux) pour obliger le lecteur à relire certains passages.

Seul le cynisme pourra nous préserver l’étonnement d’apprendre que Frank the Shank travaille aujourd’hui comme fossoyeur dans un cimetière, alors que d’anciens membres de son gang ont rejoint les rangs de la police, de l’armée de l’air ou ont depuis longtemps trouvé un lit confortable à l’enseigne des instituts psychiatriques de la côte Ouest.