Robert Morin, Un paradis pour tous, Coop Vidéo de Montréal, 2016, 75 minutes.

///

Grâce à plusieurs films savamment traficotés – entre autres Quiconque meurt, meurt à douleur, qu’on se passait sous la jaquette au cégep en chuchotant que c’était le real deal et qui aujourd’hui encore conserve son statut d’œuvre marginale en étant illégalement disponible sur YouTube –, Robert Morin est devenu un intouchable, titre qu’il ne s’est pas arrogé de force. Bien que sa filmographie prolifique soit constituée autant d’essais que d’erreurs, d’analyses dévastatrices exposant la faillibilité de ce qu’on appelle la morale que d’exercices aléatoires et brouillons, tant le public (clairsemé) que la critique (indulgente) semblent s’être entendus sur ce principe : mieux vaut un mauvais Morin qu’un mauvais film d’à peu près n’importe qui d’autre. Parce qu’il est un des rares au Québec à faire voler en éclats, coûte que coûte, les poncifs d’une industrie souvent atteinte de préciosité auteuriste.

Taxer (la pognes-tu?) Un paradis pour tous de pire film du cinéaste, de courge abyssale ou, au mieux, d’exercice superficiel et puéril m’apparaît équivaloir à tomber tête première dans un piège tendu avec un sourire narquois par un artiste en phase avec l’adolescent boutonneux se terrant en lui, l’amateur de Beavis and Butthead qui s’est mis en tête, macérant dans des vapeurs de cannabis et de Cheetos, de devenir la prochaine vedette irrévérencieuse d’Internet.

À sujet moche, traitement moche. C’est dire, la plupart des Kino produits aujourd’hui ont plus de gueule que cette production bon marché (autour de 100 000$), tournée manifestement à la va-vite. La plupart des jokes débitées par les multiples Crête, car il s’agit bien d’une comédie satirique, sont grasses, bien grasses, et bêtes. Par définition, si le mauvais goût et la satire n’ont pas à s’imposer de limite, ils devraient à tout le moins, et sans trop de mal, maintenir l’intérêt du spectateur. Provoquer l’ennui avec cette blague désespérante n’était certainement l’objectif de Morin, qui ici se rapproche donc plus des productions de Rob Schneider que de celles de Trey Parker et Matt Stone.

Cracher contre le ciel

Jean-Guy Simard, alias Buster (Stéphane Crête, incarnant en tout une trentaine de personnages), a débusqué du fraudeur pour le compte du fisc pendant 20 ans. Après avoir enquêté sur les activités moralement illicites, mais tout à fait légales de la corporation S.S.S. (dont le fondateur et actionnaire majoritaire est campé brièvement par Morin), une écœurantite aiguë de l’hypocrisie ambiante, puis des envies de se la jouer whistleblower, le prend.

Son plan vengeur : exposer le pot aux roses dans un guide de l’évasion fiscale à l’attention de la plèbe. Cousin formel de Papa à la chasse aux lagopèdes et de Journal d’un coopérant, cette éviscération en règle – si Morin joue au cancre, il a pourtant fait ses classes, notamment en lisant Alain Deneault – s’articulera à la première personne et exposera les astuces fuligineuses d’un système corrompu jusqu’au trognon, développées par des crapules de la finance et autres représentants louches d’une frange blanche, riche et exploitante.

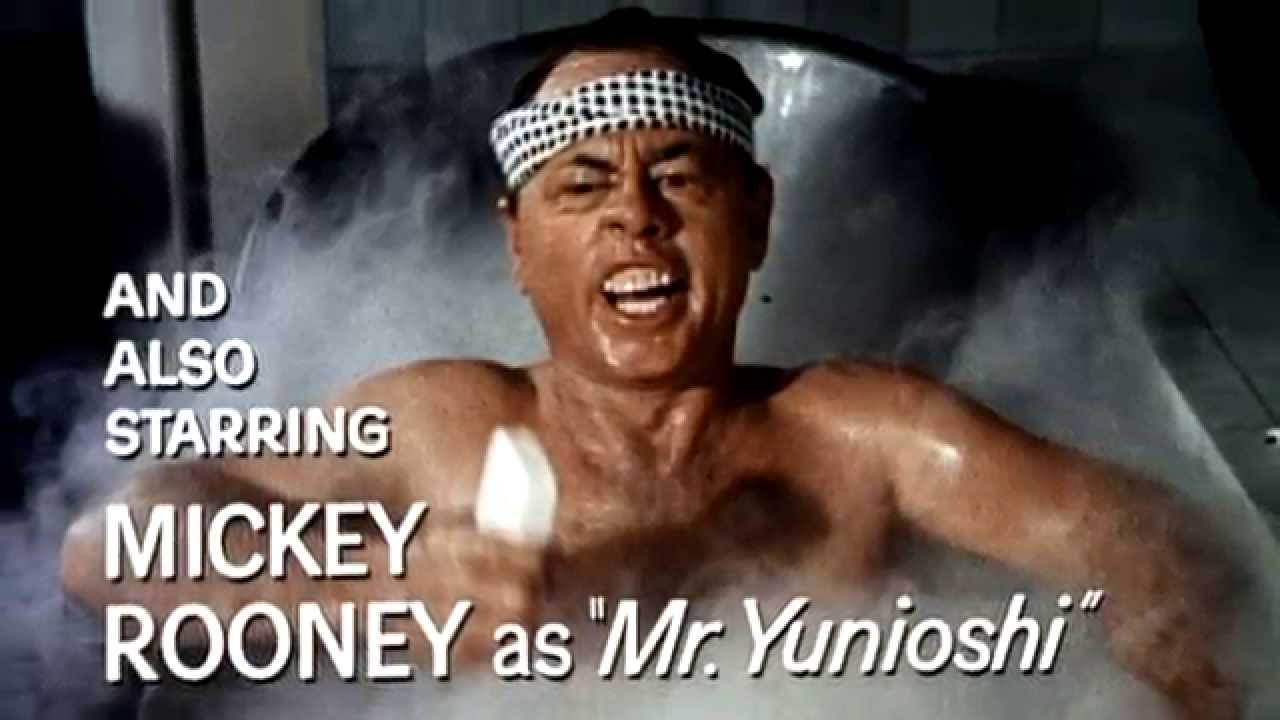

Stéphane Crête, troquant la brassière de cowgirl albertaine pour les papillotes de juif hassidique et passant du blackface au yellowface en un battement de faux-cils, enfile chacune des caricatures que Morin sort de son chapeau avec la ferveur du condamné qui n’a plus peur de sa mort imminente. À côté, le Mr. Yunioshi de Breakfast at Tiffany’s (Blake Edwards, 1961), exemple suprême de déformation raciste, a la subtilité d’un personnage d’un film de Ozu.

Le zèle de Crête, s’il rappelle par moments Angelo, Frédo et Roméo (Pierre Plante, 1996), rature notoire avec qui Un paradis pour tous partage le même goût potache pour les costumes et les interprétations outrancières, parvient presque par moments à excuser un scénario bancal, qui se cherche aussitôt qu’il n’est pas occupé à expliquer en détail les diverses manières d’exceller dans l’évasion fiscale. À cet effet, il suffit d’écouter un seul soliloque de Buster, alors qu’il se remémore une enfance meublée par la drogue et des désirs vaguement incestueux, pour souhaiter que toute cette mascarade cesse.

Au-delà du droit souverain de faire le film qu’on veut, selon ses désirs les plus fous, à qui Morin adresse-t-il Un paradis pour tous ? À une bande d’irréductibles, qui se délecteront des raccords mal foutus, des poursuites faussement enlevantes, des accents dignes du pire théâtre d’été ? À la critique, qui avale tout ce que cet enfant terrible produit, bon an mal an, avec une politesse qui est autant sinon plus vulgaire que tout ce qui est dépeint dans son dernier film ? À la population générale, aux poissons lambda pour qui Robert Morin ne sonne que pouic ? Aux principaux accusés, ceux qui, on le sait tous, se sortiront du présent scandale des Panama Papers sans trop d’égratignures?

Si l’idée qui a motivé Un paradis pour tous dénote une forme de prescience, donc d’intelligence, sa mise en images demeure trop nihiliste — tout le monde et son voisin sont des débiles congénitaux, et ce n’est pas la finale scotchée qui vient y changer quoi que ce soit — et sommaire pour résulter en autre chose qu’une curiosité réservée à des inconditionnels qui chercheront quand même à retirer autant de plaisir à visionner cette croûte que Morin et Crête ont eu à la faire.