Pelléas et Mélisande

Texte de Maurice Maeterlinck ; mise en scène de Christian Lapointe, assisté d’Alexandra Sutto ; conseils dramaturgiques d’Andréane Roy ; scénographie de Geneviève Lizotte ; costumes d’Elen Ewing ; éclairages de Martin Sirois ; musique de Nicolas Basque ; vidéo de Lionel Arnould ; maquillages de Sylvie Rolland Provost ; accessoires de Claire Renaud ; avec Sylvio Arriola, Marc Béland, Lise Castonguay, Sophie Desmarais, Éric Robidoux, Paul Savoie et Gabriel Szabo.

Une production du Théâtre du Nouveau Monde, en coproduction avec le Théâtre Blanc, présentée au TNM du 12 janvier au 6 février 2016.

///

On pénètre dans le château d’Allemonde comme on entre au TNM : la porte à nettoyer dans la pièce de Maeterlinck – car «Il y aura de grands événements !» – se confond avec l’image de la marquise du théâtre de tous les classiques pendant que la voix de sa directrice artistique et générale nous souhaite la bienvenue. C’est sur ce disque ainsi actionné qu’est posé le drame des amants éponymes, deux colombes entraînées dans le tourbillon d’une œuvre à la fois sombre et éclatante à laquelle Lapointe demeure très fidèle ; sa mise en scène explore les profondeurs presque infinies de ce «chef-d’œuvre absolu du théâtre symboliste» (Pintal) qu’on connaît somme toute assez peu.

L’objet, en tout cas, est difficile à dénicher, non pas parce que plusieurs critiques s’en sont emparés pour le (re)lire avant d’y assister, aimerait-on croire, mais parce que les bibliothèques de la métropole en possèdent surtout les adaptations musicales. Les opéras sont plus populaires que la pièce qui les a inspirés, et ici les airs de Debussy et de Schönberg, notamment, teinteront le spectacle dont il faudra cependant se garder de parler en termes de concert rock et ce, même si certaines intonations plus sulfureuses évoquent celles du chanteur honni en ce pays, la musique énigmatique de Nicolas Basque s’emparant surtout de trois scènes en particulier.

Tout comme l’utilisation prépondérante de la vidéo ne devrait pas servir de prétexte à l’étalage d’une culture cinématographique : c’est après tout à une pièce de théâtre qu’on a affaire, et non pas à un film de la Nouvelle Vague. Cela dit, fouillons un instant dans un autre livre, le dictionnaire : un écran est d’abord et avant tout un panneau servant à se protéger de l’ardeur trop vive d’un foyer et, par analogie, à voiler un excès de lumière (thème central, faut-il le rappeler, de Pelléas et Mélisande) ; or depuis 1864, c’est-à-dire deux ans après la naissance du Nobel belge qui nous concerne, l’écran est également cette surface sur laquelle se reproduit l’image d’un objet.

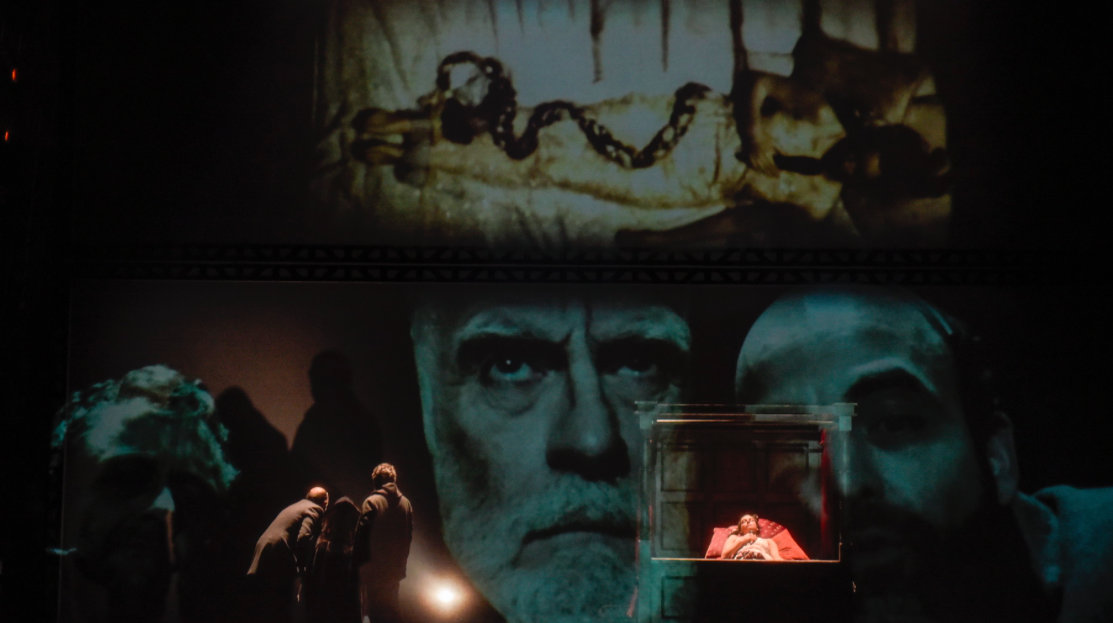

Dans une facture plus artisanale que numérique, Christian Lapointe et Lionel Arnould utilisent les écrans de façon tantôt verticale, tantôt horizontale, créant des (non-)lieux qui permettent aux images de Pelléas et Mélisande de se rapprocher ; les purs et chastes amants ne se retrouveront ainsi qu’en projection, et il importe de remarquer que c’est en fait leur unique vraie étreinte qui leur sera fatale, dans une scène qui finit par arrêter le temps – et l’action – en se jouant des didascalies alors visibles pour les spectateurs. Au même moment on ferme les portes, condamnant les trois protagonistes à errer hors du château et donc, en quelque sorte, en dehors de la pièce ; dans le cinquième et dernier acte, leur sort est déjà joué : Golaud attend la vérité pour trépasser, Mélisande, moribonde, fermera les yeux sans savoir que Pelléas a été assassiné par son frère.

Golaud, Mélisande, Pelléas, nos contemporains…

Il est bien entendu question d’un autre triangle amoureux, et je ne crois pas qu’il faille répéter à quel point Maeterlinck était inspiré par Shakespeare qui nous est, lui, beaucoup plus familier. Du premier, c’est sans doute L’oiseau bleu qui a davantage marqué notre imaginaire – est-ce une surprise, étant donné que les petits protagonistes y sont de pauvres enfants de bûcheron, et que le tout se déroule dans un cadre de Noël ? –, alors que son nom est pratiquement absent autant de nos manuels de littérature que de nos scènes. Dans son œuvre, néanmoins, «l’esprit profond du symbolisme existe réellement», insiste Artaud : «Les autres symbolistes renferment et agitent un certain bric-à-brac concret de sensations et d’objets aimés par leur époque, mais Maeterlinck en émane l’âme même. Chez lui le symbolisme n’est pas seulement un décor, mais une façon profonde de sentir

/01

/01

Antonin Artaud, «Maurice Maeterlinck» dans Maurice Maeterlinck, Douze chansons, Paris, Librairie Stock, coll. «Les contemporains : œuvres et portraits au XXe siècle», n° 24, 1923.

.»

Plusieurs de nos spectateurs et de nos commentateurs aussi aiment les beaux objets et les belles sensations. Tout comme ils raffolent des ronrons. Et des bonbons. Or si d’aucuns jugent ce Pelléas et Mélisande trop cérébral, voire trop verbal – reproche qu’on s’attendrait à lire dans certains médias, mais moins dans d’autres… –, il faudra vite répliquer à cette impertinence que l’intelligence de la mise en scène ne fait aucunement ombrage à toute la part tragique de ce théâtre ; l’Homme en est un face à la mort chez Maeterlinck, et l’écrivain «a éclairci bien des ténèbres, mais en outre il les a vivifiées» (le Mômo, encore). Ce constat s’applique d’ailleurs au travail de Lapointe et de toute son équipe qui réussit absolument à mettre en lumière le destin de l’Homme moderne tout en en faisant ressortir la part d’angoisse, mais sans pour en autant signer une production inaccessible ; sombre ne veut pas dire terne, tout comme profond ne signifie pas impénétrable, il faut simplement savoir lire pour pouvoir y plonger un tant soit peu… car il s’agit bel et bien ici d’une poésie permettant d’échapper un temps à la nostalgie obscurantiste qui étouffe trop souvent la création, comme dans la pièce les étoiles sont souvent dissimulées par des cieux trop gris.

Viens voir les comédiens

Ma logorrhée à moi ne serait pas complète si elle ne servait, en plus d’applaudir les innombrables qualités de la mise en scène, à louanger la performance des comédiens sans qui ce spectacle ne subjuguerait pas. La pièce s’ouvre avec les servantes, les mêmes domestiques qui tournent autour des appartements (et de l’intrigue) comme des sorcières, toutes interprétées par Lise Castonguay dont il n’est plus besoin de vanter les mérites. Cette comédienne jouera plus tard Geneviève, la mère de Golaud et de Pelléas, rôle plus effacé dans les «ruines de ce monde d’hommes qui est le nôtre» (Lapointe).

Sylvio Arriola se retrouve surtout à la caméra qu’il braque sur les maquettes fort réussies de Claire Renaud, miniatures rappelant ceux de l’artiste Diana Thorneycroft, univers aux allures inoffensives qui, pour peu qu’on s’y penche, dévoilent vite notre sombre nature. Dans la scène finale, Arriola devient médecin et rappelle, de façon solennelle, la fatalité de la jeune femme à son mari atterré : «Elle ne pouvait pas vivre… Elle est née sans raison… pour mourir ; et elle meurt sans raison…»

Blessée de façon si légère qu’«un oiseau n’en serait pas mort», Mélisande échappe à la vie, à son mari aussi sans que pourtant celui-ci ne l’ait tuée. Sophie Desmarais épouse à merveille cette évanescence qui fait de son personnage l’un des plus énigmatiques du répertoire. La comédienne, tout au long du spectacle, flotte dans l’air telle ces figures qui hantent les tableaux de Chagall ; floue jusque dans la voix, douce et trouble, elle est cette impression sur laquelle on n’arrive pas à mettre de mots, sinon qu’elle envoûte. Desmarais, oui, s’y voit digne de sa réputation, et apparaît ici prodigieuse.

Tout se passe dans le regard, voilà où se retrouvent les amants. Autant à Éric Robidoux qu’à Sophie Desmarais il faut reconnaître cette grande maîtrise des expressions faciales que demandent les imposants plans filmés, les deux comédiens faisant preuve d’une extrême finesse pour dévoiler, sans le faire, leur attirance. Et ceux-ci de se rejoindre également dans leur caractère fuyant, Pelléas étant toujours prêt au voyage, à l’exil. Cela contraste presque avec sa forte présence, Robidoux campant un Pelléas plutôt ferme qui n’interdit cependant aucune douceur ; il est tout en nuances, et devient absolument époustouflant dans ce long hymne qui précède son trépas. Outre le talent, on admirera chez lui cette même énergie qui caractérise aussi Lapointe avec qui il collabore depuis maintenant dix ans, dans, entre autres, le très acclamé Oxygène de l’écrivain russe Ivan Viripaev.

Au milieu de la pièce, Golaud et Pelléas visitent les souterrains du château, et dans la «suite de grottes énormes» la voix de l’un se veut l’écho de l’autre, rappel qu’au grand air, ils vibrent pour la même femme. Aussi fort que son cadet, Marc Béland personnifie un Golaud solide probablement plus fasciné par Mélisande qu’amoureux d’elle – ce qui, du reste, n’atténue en rien sa jalousie –, un être se (dé)battant avec la noirceur dès sa toute première réplique («Je ne pourrai plus sortir de cette forêt») jusqu’à la fin de la pièce où, affaibli et désemparé, il se voit «mourir comme un aveugle».

Paul Savoie, sans surprise, est lui aussi excellent. Souverain clément et grand-père aimant, il s’avère difficile de ne pas voir en lui le Sauvageau de 70 ans qu’il interprétait il y a quelques mois à peine sur les planches du Théâtre d’Aujourd’hui, ici avec cette même force tranquille et bienveillante venant faire concéder à Arkël, au départ portier, que Mélisande n’était, après tout, qu’un «pauvre petit être mystérieux, comme tout le monde». Gabriel Szabo, en petit Yniold, ajoute une touche fanfaronne à l’ensemble, notamment dans la scène devant le château où, assis sur les genoux de Golaud tentant de faire de lui un véritable objet de ventriloquie, il résiste tant bien que mal aux manipulations de son père. Là encore la présence de ce jeune comédien prometteur ajoute un sens supplémentaire au spectacle puisque Sauvegeau Sauvageau de Christian Lapointe est encore trop frais dans les mémoires pour qu’on ne réentende pas «Nous sommes trop jeunes pour des temps trop vieux» et qu’on soit tenté d’appliquer ce cri du cœur du poète disparu à la décrépitude du royaume d’Allemonde.

Allemonde P.Q. (bis)

Il s’agit d’un rêve. Celui d’un enfant qui s’active pendant que le monde sommeille. C’est alors que passe un troupeau de moutons bêlants qui «obéissent» et qui «vont passer sous les rochers», ce qui fait se demander au gamin : «Où vont-ils dormir cette nuit ? – Oh ! oh ! – Il fait trop noir… Je vais dire quelque chose à quelqu’un…»

On dit de Christian Lapointe qu’il est héritier du symbolisme, un courant auquel, à l’instar de la modernité qu’il accompagne, on nous a trop peu confrontés. Est-ce pour cette raison que le public de Pelléas et Mélisande, cet après-midi-là, a semblé moins enthousiaste qu’à l’accoutumée ? Ou est-ce la vraie visite des lieux qui l’a un peu dérangé, cette exploration des fondations du théâtre pour sentir «l’odeur mortelle qui règne» émanant d’une «eau stagnante» qui «empoisonne le château» menacé par les «lézardes dans les murs et les piliers des voûtes» ? Après tout, comme le rappelle Golaud, «personne n’aime à descendre jusqu’ici»…

Elle est effectivement vertigineuse, cette descente, et donc grandiose ; elle permet de rêver et, au final impose, encore plus que tous les bravos que je viens d’exprimer, un immense merci.

crédit photos : Yves Renaud