« Les fragments de la vraie croix… » Discussion avec Johan Kugelberg

En complément de l’article de Ralph Elawani « Boo-Hooray : Outsiders Looking Out », paru dans le numéro 285 de Spirale, nous publions en ligne ce long entretien réalisé par notre collaborateur avec l’historien, archiviste, commissaire, producteur et « homme de la renaissance » Johan Kugelberg — éminence grise derrière Boo-Hooray, un centre d’archives dédié à la constitution, la préservation et la diffusion d’artéfacts des mouvements contre-culturels des XXe et XXIe siècles. L’entretien s’est déroulé dans le Lower East Side new-yorkais, au cours d’une chaude journée de juillet, où l’auteur a marché sur un bas rempli de viande hachée, qui s’est avéré être un rat mort.

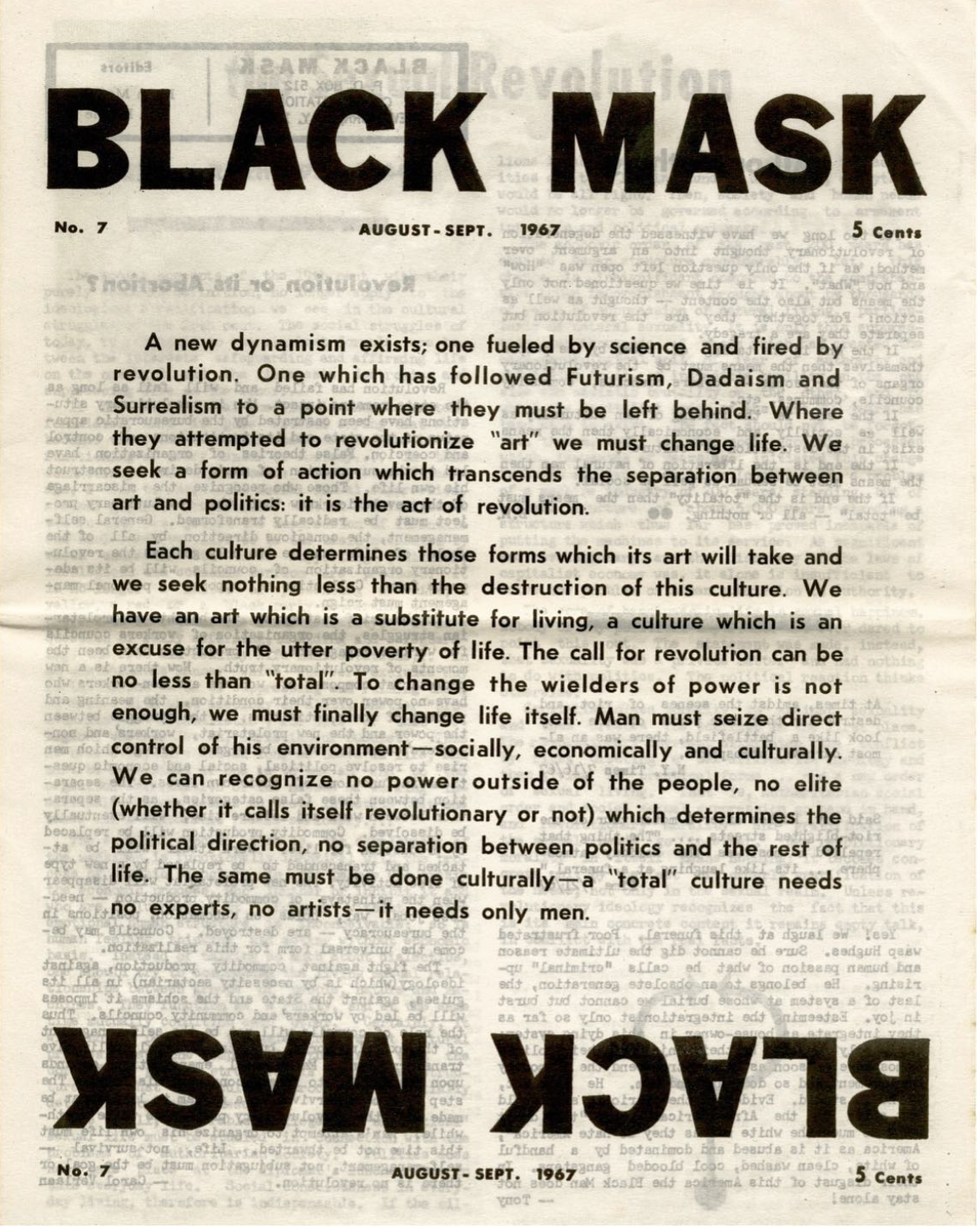

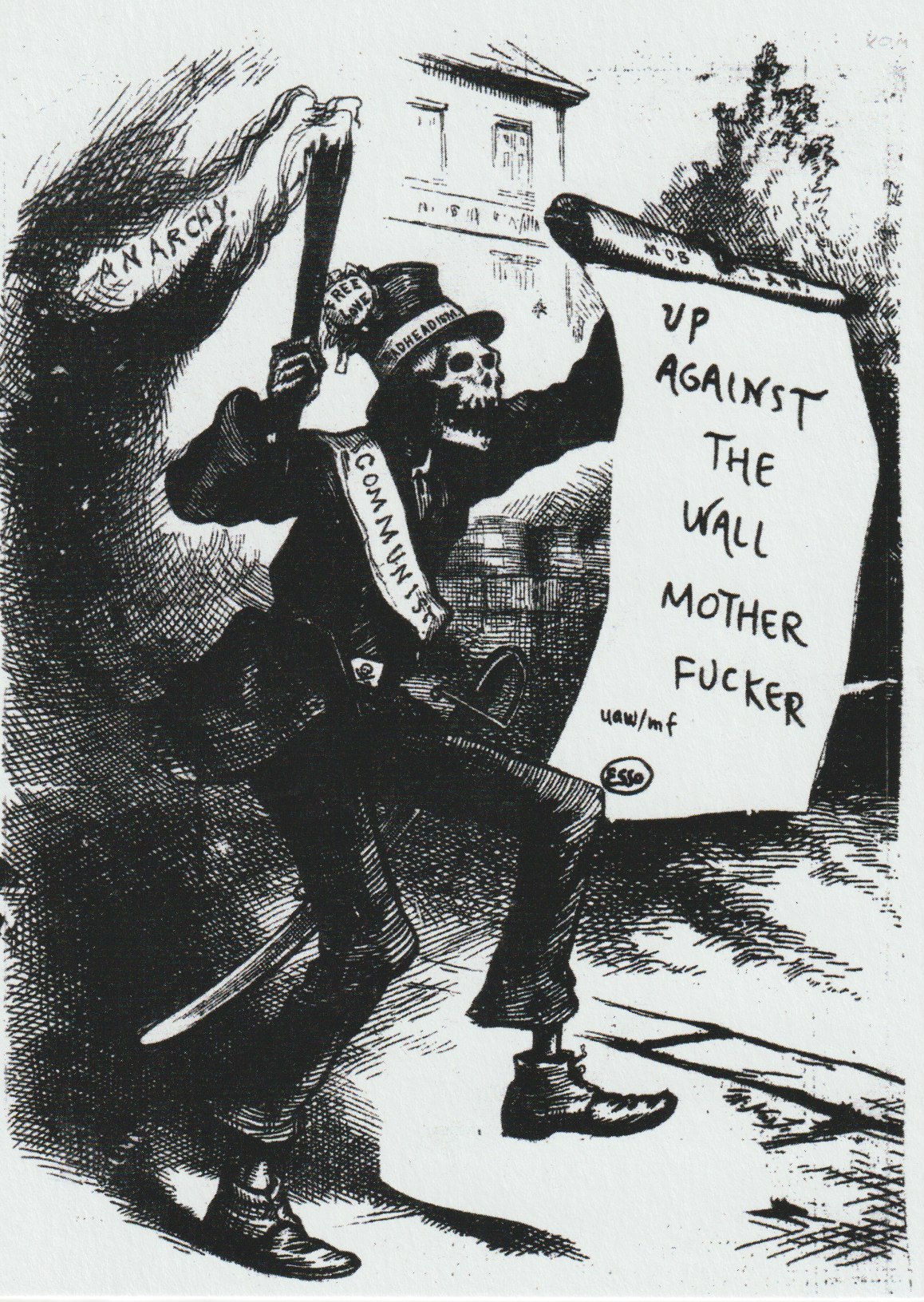

Johan Kugelberg : Bienvenue chez nous ! Comme tu le vois, en ce moment, nous accueillons une petite expo qu’on a organisée autour de l’œuvre de notre ami Ben Morea, cofondateur du groupe anarchiste « Up Against the Wall Motherfuckers ». Il a aujourd’hui 83 ans. En 1966, il a publié Black Mask, un zine anarchiste d’avant-garde qu’on ne voit pratiquement jamais, car ils sont devenus extrêmement rares. Il a commencé à peindre au début des années soixante et faisait partie de la « East 10th Street Scene ». Puis, en 1967, il en avait déjà tellement marre du Pop art qu’il a tout abandonné.

Ralph Elawani : Est-ce que ses archives étaient bien préservées ?

JK : Nah… c’est un vieil anarchiste. Pas le genre à faire ça.

RE : Êtes-vous dans ce quartier [Chinatown] depuis longtemps ?

JK : On s’est promenés un peu, au gré des loyers et des propriétaires… le truc habituel. Ce local

/01

/01

La galerie a depuis migré vers le 160 Broadway

est un peu en dessous du prix courant.

RE : Tu es aussi professeur à la Rare Book School. Qu’enseignes-tu ?

JK : Un corpus d’après-guerre. Depuis environ 12 ans, je donne un cours en collaboration avec deux de mes amis, Tom Congalton et Katherine Reagan. Chaque année, une quinzaine de personnes participent à ces séminaires, parmi lesquelles figurent des bibliothécaires de collections spécialisées, des conservateurs de musée ainsi qu’une variété de professionnels du monde du livre rare. Ils estiment avoir besoin de plus d’informations sur l’évolution des arts du livre après la Seconde Guerre mondiale. L’objectif est de mieux comprendre les zines, les cassettes, les affiches sérigraphiées, les brochures et autres objets similaires. Ce cours est assez pratique, abordant les méthodes de duplication et, aussi, de manière un peu décalée, toute la « psychologie », pour ainsi dire, des cultures alternatives. En résumé, il explore cette question : comment persuader un vieil anarchiste que ses archives devraient faire partie de la collection d’une bibliothèque institutionnelle ?

En fait, je donne toujours l’exemple des mouvements anarchistes de la guerre civile anglaise (1642-1651). La raison pour laquelle nous avons aujourd’hui une quelconque connaissance des Ranters, des Diggers ou des [True] Levellers, c’est que Cambridge et Oxford collectionnaient les brochures et tracts de ces derniers alors que ces mêmes publications s’évertuaient à dire qu’Oxford et Cambridge étaient les globes oculaires de la Putain de Babylone qu’il fallait détruire.

RE : Parce que des individus ont eu le flair de sauvegarder le tout ?

JK : Je dirai ceci : en 2023, je crois encore et toujours que l’un des remparts les plus puissants que nous ayons contre la pure décadence, l’oubli, l’horreur et le chaos, ce sont les bibliothèques et les bibliothécaires. Et je parle ici de leur intuition puissante qui les pousse à protéger chaque récit, y compris ceux avec lesquels on n’est pas d’accord.

Je sais que nous sommes tous censés prendre une claque signée Godwin quand on compare le présent à l’Allemagne des années 1920 et 1930, mais si vous vous attardez à la mélodie émanant des lamentations haut perchées de la gauche libérale croisées aux grognements primitifs des idiots de l’extrême droite, vous remarquerez quelque chose… Surtout si l’objet du débat absorbé par les politiques identitaires, car celles-ci sont manifestement le jouet d’idéologues de la consommation de luxe.

RE : C’est une critique assez debordienne : l’unité à travers la consommation.

JK : Oui, évidemment. Et la consommation d’idéologie devient beaucoup plus forte grâce à cet appareil [il sort son téléphone]. Chaque application que tu utilises, chaque image que tu regardes, chaque texte que tu lis relèvent d’un réflexe de consommation. Ce truc n’est pas un portail, c’est un miroir…

Cela dit, je suis satisfait du rôle que joue Boo-Hooray, de nos publications et du fait que nous survivons dans une économie où ce type de « mom and pop stores » a de plus en plus de mal à exister. Surtout avec le coût des loyers…

RE : Ce qui est ironique avec les marchés de niche haut de gamme et la « curation culture », c’est qu’on vous propose, de plus en plus, une « version boutique » de ces petites entreprises familiales. Les gens ouvrent des bars qui ressemblent à des bars de quartier ou à des restaurants familiaux avec la grand-mère qui cuisine aux fourneaux…

JK : Et, bien sûr, vous n’y retrouverez jamais la grand-mère dans la cuisine

/02

/02

Jean-Laurent Cassely, auteur de No Fake: Contre-histoire de notre quête d’authenticité mettait de l’avant la même critique dans son livre publié en 2019.

. Ce constat est probablement lié au fait d’avoir grandi dans un monde où cela allait de soi. Cet aspect est peut-être plus près de [Raoul] Vaneigem que de Guy Debord. La bataille est entre le sublime et le pittoresque.

RE : De quelle manière ?

JK : Disons que tu viens de terminer tes études supérieures et que tes amis et toi souhaitez ouvrir un bar à l’ancienne, avec des smash burgers à l’ancienne, et une option végétalienne. Vous voulez que que vos amis y jouent du jazz les week-ends, et vous empruntez de l’argent à vos grand-mères pour réaliser ce projet… Ne sommes-nous pas alors devant le rêve glorieux des fils et des filles de la bourgeoisie industrielle, qui n’ont d’autre désir que de sortir de ce rôle et de leur position sociale ? Dans cette situation, on se rend rapidement compte que l’hôpital se moque de la charité… À mon avis, là où l’on se perd, dans ce labyrinthe, c’est que tout ce qui était autrefois directement vécu, dans cet exemple, est aujourd’hui uniquement relégué à la représentation.

RE : Est-ce que ça empêche une « vie authentique » ?

JK : Ça n’empêche pas la vie authentique. C’est autre chose. Par exemple, ce soir, chez toi, à Montréal, dans un bar, il y aura un groupe qui sonnera et ressemblera comme deux gouttes d’eau aux Kinks de 1964. Ils vont faire les fous, ils vont boire et peut-être se droguer. Quelqu’un va se battre, quelqu’un va baiser et quelqu’un va avoir une idée de poème. Tout ce beau monde, lors de cet événement, va vivre une expérience authentique dans un cadre complètement inauthentique. Et ces gens n’auront probablement aucune conscience de l’inauthenticité de ce cadre. C’est un peu la racine du problème de la « consommation rétro » [retro consumption].

RE : Et si ce groupe vient de l’extérieur de la ville, le lendemain, les membres seront à la recherche de la « vraie » expérience montréalaise : les disquaires, les cafés, les bars, les lieux de rencontre…

JK : Exactement ! Les vrais fragments de la croix du Christ [shards of the true cross] ! Et sans doute un endroit où Ray Davies [des Kinks] s’est rendu en 1964…

RE : Ou peut-être, tout simplement, un endroit où l’on n’a pas l’impression de se faire arnaquer… Cela m’oblige à te parler d’un truc : en marchant jusqu’ici, je n’arrêtais pas de penser à quelque chose qui n’est pas propre à New York, mais qui me surprend à chaque fois que j’y viens : l’infatigable hustling. Partout où il y a une parcelle de terrain, quelqu’un l’utilise pour vendre quelque chose. C’est comme l’esprit du souk dans un monde de gratte-ciel. L’idée atteint ici son paroxysme : le bon goût de quelqu’un devient la raison pour laquelle un t-shirt des années 1990 sera vendu 500 $ – ou du moins dix fois le prix auquel il serait vendu à Montréal, par exemple.

JK : Je pense que c’est un peu plus compliqué que ça. En tant que Suédois qui a quitté son pays pour les États-Unis en 1988, je crois qu’une partie de cette complexité découle du fait de vivre dans un endroit où aucun aspect du socialisme n’a jamais vraiment été fonctionnel.

RE : On revient à la vieille citation de John Steinbeck : « I guess the trouble was that we didn’t have any self-admitted proletarians. Everyone was a temporarily embarrassed capitalist. »

JK : Tout le monde pensait pouvoir devenir millionnaire. Et cela signifie que l’avantage de New York, c’est qu’il y a, en quelque sorte, un pied d’égalité pour tous les immigrants qui viennent ici et essaient de réaliser quelque chose. Et je le dis en tant qu’immigrant de première génération. Toutefois, cette agitation, ce hustling… Je me demande si cela a quelque chose à voir avec les limites de l’espace sur cette île : le fait qu’elle soit un lieu aussi vertical qu’horizontal, et que le seul endroit qui soit un « marché » est la rue. C’est le seul lieu de rencontre des diverses strates socioéconomiques.

En ce qui concerne la « curation culture » new-yorkaise, je ne pense pas qu’elle soit aussi épouvantable que, disons, celle de L.A. Mais il faut garder en tête que nous sommes tous et toutes empilés les uns sur les autres à New York. Los Angeles est une ville bien plus situationniste que New York. C’est un endroit où chaque espace est censé être aménagé pour vous faire sentir d’une certaine manière…

RE : Tu veux dire que cela faciliterait la « dérive » ?

JK : On ne dérive pas forcément dans la ville situationniste, sauf si cette ville est vieille, à l’image de Prague ou de Paris… ou peut-être même de New York. À mon sens, la raison pour laquelle L.A. est une ville situationniste est qu’il faut la voir comme… hum… un peu comme si Lagos [au Nigéria] était une ville riche.

À L.A., vous avez constamment besoin d’aller d’un point A à un point B pour vivre quelque chose. Et la trajectoire du voyage à Los Angeles ressemble à ces points blancs sur la carte [psychogéographique] d’Asger Jorn/Guy Debord. C’est vraiment, vraiment le cas. Si tu veux aller à ton café préféré, tu dois te taper un voyage à travers un wasteland blanc pour y arriver. Et après ça, si tu vas chez ta copine, ou à un concert, par exemple, tu dois encore traverser un autre wasteland. À Los Angeles, il y a un manque absolu et constant d’horizon des événements. C’est cette ville qui se réinvente chaque matin et où rien ne change, en un sens.

RE : Cette mentalité de la curation, qui est si importante à Brooklyn, a-t-elle changé après la Covid ?

JK : Non. Mais pour tout dire, les gens de mon âge ne vont pas volontairement à Brooklyn très souvent. À ce stade, on a le sentiment de traverser une galerie des glaces. Je vais revenir à ces gars qui sonnaient comme les Kinks de 1964 : on n’a plus besoin d’être témoin de ce genre de charades à un certain âge.

RE : Où vis-tu alors aujourd’hui ?

JK : J’habite à quelques pâtés de maisons de la galerie. Et le cabinet de chiropractie de ma femme se trouve également à quelques pâtés de maisons d’ici. Nous partageons notre temps entre New York et Montauk, où il y a, malheureusement, une grave infestation de milliardaires et de célébrités en été. Nous y avons acheté ce qui était sans doute la toute dernière maison abordable. Nous surfons tous les deux et nos séjours de surf sont, pour ainsi dire, notre raison de vivre. Depuis la pandémie, Lila pratique également la chiropractie là-bas. Mon équipe ici est géniale ; je lui fais entièrement confiance lorsque je ne suis pas sur place.

RE : Quels sont les paramètres financiers de Boo-Hooray ? Comment avez-vous rassemblé tout ça ?

JK : Ma première initiative a été de constituer ce qui est devenu la plus grande archive au monde sur le hip-hop, acquise par l’Université Cornell en 2007. Cela m’a semblé être une façon agréable de gagner ma vie et d’agir concrètement. Auparavant, j’ai eu une carrière de directeur général et de producteur dans le monde de la musique

/03

/03

Entre 1990 et 1997, Kugelberg a occupé les postes de directeur général (General Manager) chez Matador Records, et de responsable marketing et A&R (Artists and Repertoire) pour Def American Records, étiquette fondée par Rick Rubin. En 2008, il a été commissaire de la première grande vente aux enchères consacrée au courant punk, organisée par la société Christie’s.

. Cependant, il arrive un moment où l’on n’a plus envie d’être debout à deux heures du matin et de se faire expliquer la vie par ces gars de 22 ans qui ressemblent aux Kinks de 1964. Il faut aussi dire que j’ai été gâté, à l’époque, par les salaires des directeurs de disques des années 1990 — tout ce qui a disparu avec Napster, les téléchargements, le streaming, etc. Jusqu’à présent, nous avons placé plus de 140 fonds d’archives auprès de musées et d’universités. Et ces archives sont…

RE : Attends, des archives de… qui ou quoi, par exemple ?

JK : Ça va de poètes importants à des troupes de théâtre, en passant par les musiciens et les organisations politiques. Le « résidu d’activité » d’individus ou d’un groupe d’individus. Et c’était suffisant pour qu’un petit groupe de personnes puisse gagner leur vie… jusqu’à récemment… avant la Covid.

RE : Comment fixez-vous le prix de ces items ?

JK : Arbitrairement! [rires] Aussi arbitrairement que la vie elle-même. Si jamais tu vas chez Bolerium Books, à San Francisco – peut-être le plus grand vendeur de livres anciens de toute l’Amérique –, tu constateras que leur slogan est « Combattre le fétichisme de la marchandise par le fétichisme de la marchandise ». C’est l’essence même de tout le processus. Tu sais, j’ai le même problème avec le capitalisme qu’Homer Simpson ou Edward Gibbon… Mais si une valeur pécuniaire ne peut être attachée aux récits culturels, il devient très difficile de les préserver de les numériser… ou de tuer les punaises de lit, dans certains cas. Lorsque les objets peuvent être monétisés, ils ne sont pas jetés. Mais le tout devient effectivement compliqué lorsqu’il s’agit d’archiver les traces d’organisations ou d’individus aux politiques radicales. Plusieurs questions se posent.

RE : Et l’on ne parle même pas d’ayants droit ou de successions ici…

JK : J’ai de nombreuses histoires d’horreur, mais j’ai aussi de nombreuses histoires merveilleuses à ce sujet. Le tout accompagne souvent la trajectoire de la créatrice ou du créateur culturel : quelle était sa relation avec ses enfants, dans quel état les créations ont-elles été laissées, etc. Les gens me parlent tout le temps de ce qui se perd… C’est le contraire qui m’intéresse. Je suis très proche de Gee [Gee Vaucher] et Pen [Penny Rimbaud] de Crass. J’ai travaillé avec eux et j’ai créé une archive de leurs zines. Je me suis rendu compte que plus on vieillit, plus on comprend que ce que l’on admirait chez des gens aux engagements radicaux – de Kropotkine à Crass ou Vaneigem – s’avère surtout leur engagement dans la vie quotidienne. La manière dont ils agissent. D’autant plus que vous traversez une époque où l’oppression est presque aussi tangible qu’elle l’était sous la république de Weimar.

Et une chose que nous ne devons pas oublier, c’est que ceci [il sort à nouveau son téléphone] est une indication que nous sommes au milieu d’un changement de paradigme. Et quand vous êtes au milieu d’un changement de paradigme, vous ne pouvez pas identifier le paradigme précédent ou le paradigme suivant, parce que vous n’avez aucune fucking idée de la suite… ou de ce qui a précédé… c’est encore toute cette histoire de galerie des glaces [il agite son téléphone].

C’est pourquoi je pense que Boo-Hooray apporte sa pierre à un édifice beaucoup plus noble que ne l’est le temple du capital culturel : il ne s’agit pas seulement de pointer un artéfact et de dire « Voyez comme c’est cool. » L’idée est surtout de pouvoir dire : « Grâce à ceci ou à cela, je pense autrement aujourd’hui. »

Au fait, es-tu au courant de l’expo que j’ai montée l’année dernière, à Istanbul, pour la Biennale, avec [les artistes] Jonah Freeman et Justin Lowe ?

RE : Non. Parle-moi-s’-en…

JK : Nous avons créé une salle de lecture appelée Random Forest, qui contenait environ 1 200 livres subversifs, dans un environnement conçu sur mesure. Des dizaines de milliers de personnes sont venues. Nous avons présenté des lectures de poésie, de la musique ; tout cela dans une société terriblement oppressive.

Notre prochaine expo mettra en scène un magasin de disques fictif dans un environnement (fictif) tout aussi désespéré et mystérieux que celui des disquaires d’antan. Il y aura des disques qu’on pourra seulement toucher, mais pas écouter. Nous allons emballer sous pellicule les disques aux pochettes attrayantes et les mettre dans des bacs, mais on ne pourra pas les écouter. Il y aura aussi des disques qu’on ne pourra pas acheter. Il y aura des sculptures parodiant le monde des disquaires et bien d’autres choses.

RE : Te souviens-tu de ton point d’entrée la contre-culture ? Ce qui t’a fait « penser différemment », comme tu le mentionnais plus tôt ?

JK : J’ai 58 ans. La première chose qui m’a fait réaliser que j’étais un outsider looking out plutôt qu’un outsider looking in a été le punk rock.

RE : Outsider looking out ?

JK : Oui, c’est l’essentiel. Toujours regarder à l’extérieur, car toute notre vie, nous devrons naviguer parmi les squares. Une fois cela établi, la prochaine étape consiste à déterminer comment mettre en œuvre ces leçons apprises dans les marges.

RE : Étais-tu un skater ?

JK : Oui, de 1976 à 1999. À ce sujet, je viens tout juste de pondre une recension du plus récent livre de Ed Templeton [skater et artiste visuel]. Un chef-d’œuvre.

RE : J’ai 20 ans de moins que toi. Et pour beaucoup de jeunes de ma génération, le point d’entrée dans ces univers était la culture du skateboard, et, accessoirement, des gars comme Ed Templeton.

JK : Ed a essentiellement le même discours. Et je pense qu’il a environ dix ans de moins que moi. Dans les années 1970, quand j’ai commencé à skater, c’était une mode. Ce n’était pas une forme de « politique identitaire » qui vous ouvrait à une nouvelle culture, comme ça a été le cas dans le monde du skateboard post-Mark Gonzales [skater/artiste/poète] ou Ed Templeton.

Quelques minutes avant que tu arrives ici, Leo Fitzpatrick [acteur, notamment dans Kids de Larry Clark] était avec moi. Je lui ai montré le livre de Ed. Nous avons parlé de ce que le skateboard signifiait pour les jeunes après les années 1990. Il y avait tout ce côté lié au fait de faire de l’art, des zines, de la photographie.

J’ai écrit un livre, il y a environ dix ans, sur l’esthétique punk. Lorsque nous avons rédigé cet ouvrage, nous avons eu une conversation avec [l’auteur] William Gibson. Bill a dit qu’il considérait le punk comme la dernière macro-tribu. Mais en y réfléchissant aujourd’hui, peut-être que le skateboard est aussi une macro-tribu…

Le livre de Templeton est très intéressant à mes yeux, car je ne connais pas le niveau de célébrité de beaucoup des personnes qui y sont mentionnées. En le lisant, je regardais la trajectoire de leurs voyages, leurs aventures, de leurs environnements. Tout cela à travers les yeux d’un auteur qui est aujourd’hui un homme d’âge moyen et qui met une espèce de terme à cette portion de son existence.

Dans Punk: An Aesthetics (2012), Bill Gibson soulignait un truc : si vous descendez la place Saint-Mark’s Place [à New York] et que vous voyez un spécimen de punk de qualité muséale, avec un mohawk de qualité muséale, eh bien rien de tout cela n’appartient pas à la « boule de code » [rolling ball of code] qui donne son identité au punk rock.

RE : Le « punk rock expliqué aux parents »…

JK : Exact. A contrario de cela, si ta nièce, par exemple, décide qu’elle veut une option végétarienne à l’école, et qu’elle décide de prendre les devants pour préparer de la nourriture pour toutes ses amies, on se rapproche beaucoup plus, à travers cet esprit DIY, de la Rolling ball of code punk rock.

Lorsque j’ai déménagé à New York, en 1988, je me suis rapidement retrouvé dans une situation où beaucoup de choses que je ne pouvais pas faire en Suède pouvaient être faites naturellement ici. Il était possible d’écrire sur la musique pour un magazine, de faire partie d’une émission de radio, de travailler pour une maison de disques.

À cette époque

/04

/04

À la même époque, Kugelberg faisait également paraître les quatre premiers volumes des compilations punk Killed by Death dont il est question dans l’article de Ralph Elawani.

, d’autres chasseurs de raretés punk comme Tesco Vie, Tim Yohannon [fondateur de la revue Maximum Rock n Roll], Pascal Poirier et Lars Wallin étaient de véritables historiens-enquêteurs. Toutes ces musiques marginales [punk, free jazz, psych] n’avaient pas encore été entachées par une jubilation élitiste ou un intérêt financier.

Cela fait peut-être aussi partie de tout ce hustlin’ and bustlin’ new-yorkais dont tu parlais. Dans ce monde prénumérique, il était possible de trouver de gens avec qui il était nécessaire de connecter. Il y avait des magasins de disques, des fanzines, des salles de concert underground, etc. Et avant Nirvana, avant les années 1990, c’était aussi encore complètement en dehors du commerce.

Beaucoup de gens qui étaient impliqués dans ces réseaux avant qu’il n’y ait une quelconque composante d’entreprise commerciale ont été déconcertés par Kurt Cobain à SNL, Top of the Pops ou que sais-je… Ça… et par tous ces groupes que nous aimions qualifier de poseurs et de phonies, à la manière d’un JD. Salinger. C’était un peu comme s’il fallait faire semblant que c’était cool… ou qu’on était censés s’émerveiller devant Pearl Jam, Smashing Pumpkins ou que sais-je…

RE : C’est ainsi que tu vois tout cela rétrospectivement ?

JK : Une chose qui est délicate, à 58 ans, c’est d’éprouver le même genre de sentiments à l’égard des frimeurs, des imposteurs et des sell-out qu’on avait à 16 ans… et de savoir qu’on ne peut pas y échapper…

RE : As-tu traversé une crise de la quarantaine ?

JK : Je ne sais pas si j’en ai vécu une ; si elle est derrière moi ou si elle m’attend encore…

RE : J’ai entendu dire que lorsque les hommes atteignent 35 ans, ils passent généralement par une phase où ils achètent des outils DeWalt et développent un intérêt pour un conflit militaire…

JK : Des outils The What ?

RE : DeWalt… C’est une marque… Les outils jaunes…

JK : Quand tu es Européen – Suédois, comme moi, par exemple -, généralement tu as assez peu de problèmes avec ton identité masculine. D’où je viens, les gars ont rarement peur d’être vus comme étant « efféminés » ou « maniérés » ou d’être considérés comme des « faibles » parce qu’ils arborent, par exemple, un foulard à fleurs. Nous savons que rien de tout cela n’a d’importance.

RE : J’ai lu quelque part que tu as commencé à surfer il y a quelques années…

JK : Oui, parce que je ne pouvais plus skater ou skier… l’idée était de trouver quelque chose qui ne fasse pas mal quand on tombe et qui procure un peu le même frisson et le même bonheur que le ski ou le skate. [Il prend son ordinateur et ouvre un fichier PDF]. Tu vois, ça c’est un autre livre que je prépare avec mon ami Danny [Dimauro]. Il sortira au début de 2024 aux éditions Rizzoli. C’est un livre sur la culture surf des années 1960 et 1970 sur la côte est du New Jersey. Pas un sujet particulièrement subversif, mais c’est très outsider et ça me plaît bien. C’est aussi évidemment plein de romantisme pittoresque… et en ce sens, je sais que ce n’est pas si loin non plus des stupides restaurants de Bed-Stuy [Bedford-Stuyvesant, à Brooklyn] qui ont pillé le Midwest pour leur décoration…

RE : Combien d’exemplaires ?

JK : Trois mille, peut-être. Rien à voir avec la rentabilité. Comme Penny Rimbaud [de Crass] le dit si bien : on fait les choses parce que c’est ce qui doit être fait. Je prépare également un livre sur la carrière d’un artiste visuel d’Alan Vega

/05

/05

Voir à ce sujet le documentaire de Marie Losier Alan Vega, Just a Million Dreams (2014).

[du groupe Suicide].

RE : As-tu étudié l’histoire de l’art ?

JK : Non. La philosophie. Et un peu d’histoire ancienne. Les Grecs, les Romains.

RE : Je suis toujours impressionné par les connaissances accumulées par des gens comme Nick Tosches ou Jimmy McDonough, qui ne sont jamais allés à l’université et sont devenus érudits dans leur domaine…

JK : Et il y a aussi le contraire : [l’écrivain/journaliste] Richard Meltzer était toute une tête à Yale. Il jouissait d’une solide réputation. D’autres, comme Lester Bangs, deviennent de moins en moins lisibles à mesure que l’on vieillit… mais Meltzer est un cogneur. Agressivement érudit. Il m’a toujours rappelé Bob Mack [décédé en 2023], le gars qui éditait le magazine des Beastie Boys [Grand Royal Magazine]. Un écrivain sous-estimé. Mais parmi tous les gens de cette génération que tu mentionnes, je pense que Tosches est tout simplement LE grand enquêteur. Ça ne s’apprend pas. On naît avec ça. C’était son talent.

Je viens de lire le livre de Dave Marsh [critique musical] sur [la chanson] « Louie Louie ». Tout simplement fantastique. Un beau travail d’érudition. J’aime aussi encore beaucoup Greil Marcus. Je continue de croire que le fait d’avoir publié Lipstick Traces en 1983 est quelque chose dont Greil devrait être fier. Cela dit, comme je n’ai aucun intérêt pour Bob Dylan, je n’ai jamais lu aucun de ses livres sur le sujet.

Mon meilleur ami, l’écrivain anglais Jon Savage, aura 70 ans en septembre. Nous préparons un livre pour cette occasion. Greil a écrit un très beau texte. Peter Saville [Directeur artistique qui a travaillé avec Joy Division/New Order] a aussi collaboré, tout comme Johnny Marr de The Smiths. Greil et Vivien Goldman [journaliste/musicienne/biographe], qui a confié à Jon ses premières piges, ont rédigé des textes très succincts sur la manière dont notre perspective sur l’écriture change avec le temps.

Ça m’a fait penser à Henri Michaux : il avait lui aussi écrit un joli texte sur la suspicion que nous sommes censés éprouver envers notre propre écriture…

RE : Je me souviens d’avoir lu qu’il n’aimait pas relire ses premiers ouvrages comme Un barbare en Asie (1933).

JK : Il ressemblait presque à Cioran, dans un sens : en colère contre son propre talent. Ce qui est probablement bien. Cela étant dit, la principale chose sur laquelle je bosse en ce moment est un autre livre que j’ai fait avec Jon [Savage] pendant la Covid : un livre sur le proto punk. Environ 190 pages de texte et 80 pages d’images. Nous avons essayé de rédiger un texte quelque peu érudit, amusant à lire, sur le proto punk dans le monde…

RE : Simply Saucer et compagnie ?

JK : Peut-être même, un peu plus niche… et un peu plus gai ! Ce qui est intéressant, c’est que le genre en soi n’existait pas. Personne ne pouvait sa voir qu’il ou elel faisait du « protopunk ». Nous avons décidé de commencer par The Trashmen. Je crois que, jusqu’au moment où nous avons entamé ce projet, je n’avais jamais réalisé à quel point les origines du punk sont gaies. Jon, qui est mon meilleur ami, mais aussi mon queer eye for a straight guy, possède une connaissance empirique et encyclopédique des milieux gais du xxesiècle. Ça nous a beaucoup aidés. Son nouveau livre, The Secret Public: How LGBTQ Resistance Shaped Popular Culture (1955–1979) est littéralement un chef-d’œuvre.

RE : Qu’est-ce qui vous a poussé à commencer avec les Trashmen ?

JK : « Surfing Bird » aurait été numéro un en Amérique si les Beatles n’avaient pas tout gâché [ruined everything with their pantaloons]…