Les grandes circonstances de la vie

Les derniers vilains, Thomas Rinfret, Spira, 2019, 94 minutes.

///

L’art de conter est en train de se perdre. Il est de plus en plus rare de rencontrer des gens qui sachent raconter une histoire. […] C’est comme si nous avions été privés d’une faculté qui nous semblait inaliénable, la plus assurée entre toutes : la faculté d’échanger des expériences.

— Walter Benjamin, « Le conteur »

« Une histoire de lutte » : l’expérience de la narration

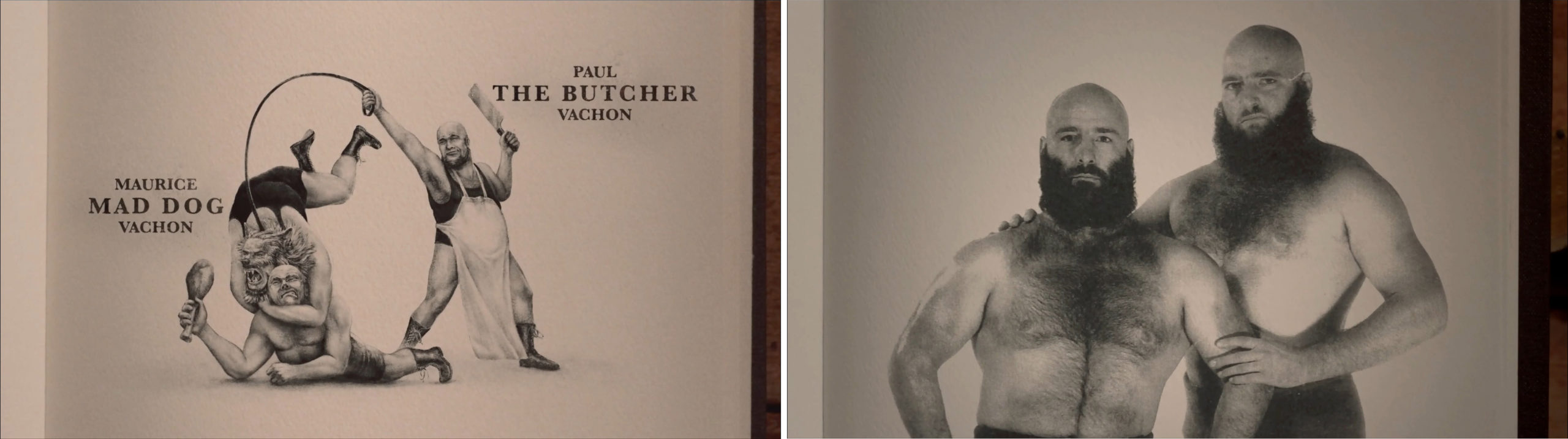

« Il y a des histoires vraies qui sont si fantastiques, que l’on pourrait croire qu’elles ont été fabriquées de toute pièce. Celle que je vais vous lire en est une, peut-être parce que c’est une histoire de lutte ». C’est par ces mots que s’ouvre Les derniers vilains (2019), premier long métrage de Thomas Rinfret, récemment sélectionné pour trois Prix Iris, dont celui de « Meilleur documentaire ». Ancien champion de ski alpin chez les 13-14 ans, qui a aussi excellé en skicross, en wakeboard et en freeski, avant de prendre sa retraite à 27 ans du monde de l’athlétisme, Rinfret possède un parcours de cinéaste pour le moins atypique. Toutefois, le principal intéressé ne voit pas la chose de cet œil : « mes changements de carrière ont toujours été naturels. Ça n’a jamais été une brisure franche. Il y avait toujours quelque chose de mon ancienne carrière dans ma nouvelle », racontait-il déjà dans une entrevue de 2016, alors qu’il évoquait son travail de réalisateur pour les séries documentaires Tellement Sport (Radio-Canada) et Ma vie après le sport (Télé-Québec). Quelques années plus tard, cette continuité s’exprime aussi dans Les derniers vilains, film-portrait sur le lutteur professionnel Paul « The Butcher » Vachon, frère du célèbre Maurice « Mad Dog » Vachon, l’autre « grand méchant » qui se cache derrière le titre du film.

À travers cette mise en scène de la vie d’un ancien athlète, Rinfret offre néanmoins beaucoup plus qu’un simple « biopic » : Les derniers vilains est d’abord et avant tout une œuvre sur notre besoin de fiction et, comme le disait déjà Walter Benjamin à l’époque de la crise du roman et de la commercialisation du cinéma, sur la nécessité d’échanger des expériences. Aujourd’hui âgé de 82 ans, Paul Vachon a tout du conteur légendaire que décrit l’auteur d’Expérience et Pauvreté : à la fois troubadour et machine à souvenirs, Vachon est une parole vivante, un narrateur né. Ayant grandi sur une ferme à la frontière du Canada et des États-Unis, ce jeune garçon anonyme devenu une calamité internationale propose ni plus ni moins qu’une histoire alternative du rêve américain, dont il explicite le schéma (désir de singularisation, ascension, chute) de manière aussi grandiose que loufoque : « Pour un petit gars de la ferme comme moi, une vie de lutteur, c’est la plus belle chose qui ne pouvait pas arriver. La lutte me faisait faire le tour du monde. Je goûtais à une vie grandiose qui dépassait tout ce que j’ai pu imaginer », dit bien Vachon, par le biais du comédien (Roger Léger) qui lui prête sa voix lors des moments de narration. Le film, d’ailleurs, donne entièrement crédit à son protagoniste quant à l’exactitude des anecdotes, car – les premiers mots du film nous avaient prévenus – il ne s’agit pas de savoir ce qui s’est réellement passé, mais de faire l’expérience du fantastique et du merveilleux.

Grâce à une esthétique documentaire basée sur la tradition orale et le besoin immémorial de storytelling, Les derniers vilains cherche à instaurer la véracité d’une histoire à même sa narration : le vrai et l’authentique sont des valeurs qui ne concernent pas la nature des faits racontés, mais leur mise en récit. À quoi bon retracer minutieusement les faits, lorsque la légende n’attend qu’à se faire raconter avec fougue ? À l’image de la lutte et du cinéma, la narration est un spectacle. Balançant le pittoresque et l’insolite, Rinfret a su trouver les moyens filmiques pour communiquer avec empathie cette histoire d’artifice et d’exubérance porteuse d’une vérité universelle : une vraie histoire de lutte.

« La vertu du catch » : mythologies du cinéma québécois

« La vertu du catch, c’est d’être un spectacle excessif », écrit Roland Barthes dans le fragment liminaire de ses Mythologies, intitulé « Le monde où l’on catche ». En soulignant l’extrême lisibilité de la lutte, spectacle populaire qui repose sur l’universalité et la transparence de ses signes, Barthes fait le pont entre notre monde contemporain et celui des sociétés antiques, avec lequel il est tout à coup possible de reconnecter. Du théâtre grec jusqu’aux soirées de lutte à l’Élysée Montmartre ou au Forum de Montréal, survit quelque chose comme « la vérité emphatique du geste dans les grandes circonstances de la vie » (phrase de Baudelaire sur un tableau de Delacroix que Barthes place en exergue de son texte) : « la fonction du catcheur, ce n’est pas de gagner c’est d’accomplir exactement les gestes qu’on attend de lui. […] Le catch propose des gestes excessifs, exploités jusqu’au paroxysme de leur signification. […] Cette fonction d’emphase est bien la même que celle du théâtre antique, dont le ressort, la langue et les accessoires concouraient à l’explication exagérément visible d’une Nécessité. » Tout dans la lutte est faux, mais de ce mensonge généralisé naît une vérité humaine transhistorique, qui remonte jusqu’aux balbutiements de la culture occidentale : d’un geste à l’autre, on retrouve le même combat entre le bien et le mal, le même travail de la fatalité, la même révolte contre l’injustice. Mettre en scène la lutte, au-delà des contingences du spectacle, c’est entrer dans cette mémoire-monde qui palpite depuis la nuit des temps.

Dans le contexte québécois, réaliser un film sur la lutte est tout sauf anodin. Il s’agit en effet d’un sujet fondateur, d’abord avec le court métrage de 1961, La lutte, cosigné par Michel Brault, Claude Fournier, Gilles Groulx et Claude Jutra pour l’ONF. Moment important du cinéma direct, ce film a d’ailleurs été réalisé sous la supervision de Roland Barthes, alors de passage à Montréal, dont le nom apparaît au générique. Grâce aux conseils du sémiologue, La lutte dépasse le statut de simple critique d’une activité mensongère, pour devenir un récit sur la fabrique du spectacle, du drame et de la vérité en art. C’est dans cette perspective que s’inscrit Rinfret, qui prolonge l’effort de Brault et compagnie, tout en s’inscrivant aussi dans le sillage d’un autre film sur la lutte, Continuons le combat (1971), première coréalisation de Pierre Falardeau et Julien Poulain, où les signes du spectacle sont analysés depuis le cadre des injustices sociales. Sujet fertile, la lutte irrigue le cinéma québécois depuis l’âge d’or du cinéma direct, soulignant aussi bien la dimension métaphysique, politique et morale de ce vrai « faux » sport, qui permet d’aborder tous les sujets sous le mode de la fête, du spectacle et de la passation d’expériences. Lutte et cinéma sont deux catharsis.

« Une humeur de fête » : du corps brisé à la vie ludique

« You asked me if wrestling was real. I had 6000 wrestling matches over a period of 35 years, and I’m all wound up. I have to walk with two canes, two crutches or my walker. That’s how real wrestling was », dira Vachon (qui oscille constamment entre le français et l’anglais) à la fin du film, alors qu’il enfile péniblement un costume de père Noël pour gagner quelques dollars supplémentaires en ce temps des fêtes. Il possède déjà un petit comptoir de brocante situé au centre d’achats de Burlington, où il vend différentes marchandises liées à l’univers des Vachon. Brisé par tant de combats, le dos constamment courbé, Vachon se déplace péniblement dans cet espace bien plus factice que tous les rings où il s’est battu. Un des choix esthétiques des Derniers vilains est de rythmer l’image par les déplacements de Vachon, qui traverse maintes fois le cadre à pas de tortue, alors que la caméra capte avec douceur ses gestes qui, malgré la vieillesse, sont tous aussi lisibles et explicites que ses mimiques de méchant lutteur. Burlesque et mécanique, recomposé par différents pontages et opérations, le corps de Vachon est un corps éminemment cinématographique : il perce l’écran, fait signe au spectateur et raconte déjà une histoire. Il faut louer Rinfret d’avoir reconnu cette qualité si particulière à ce corps d’ancien lutteur, réceptacle d’affects, de gestes et de souvenirs dont la vérité immédiate transcende tous les mondes faux dans lesquels il a pu se mouvoir. Le cinéma – le cinéma documentaire en particulier – est au service d’une telle vérité du corps.

« Selon les mots d’Emerson, l’œil de cet homme brille d’une humeur de fête ; il est prêt à soutenir le regard des multitudes », écrit Stanley Cavell en guise de légende à la photographie de Cary Grant, qui ouvre son essai À la recherche du bonheur. Une telle phrase ne s’applique pas seulement aux grands acteurs d’Hollywood, mais à la photogénie de tout visage capté par le cinéma. Vachon est non seulement un corps (vigoureux dans les images d’archives et malade dans le présent de la narration), mais un regard, lui aussi capable de soutenir les multitudes. Dès les premières minutes du film, on sent la fascination de Rinfret pour ce visage et ce regard, dont l’émerveillement est celui d’un enfant face aux prodiges du vaste monde qu’il est toujours avide de découvrir. Fruit de cinq années de tournage et de plusieurs centaines d’heures de matériel, Les derniers vilains ne se lasse jamais de filmer le visage de son personnage principal, tant celui-ci est communicatif, dans sa fragilité comme dans sa confiance. Ayant pourtant vécu une existence tragique, notamment en raison de la mort de sa fille (Luna Vachon, icône de la lutte féminine dans les années 1990) et de l’accident qui coûta la vie à sa sœur (Viviane Vachon, benjamine de la famille, considérée comme une des meilleures lutteuses des années 1970) et à sa nièce, Vachon demeure malgré tout un exemple de persévérance et de joie de vivre. La maladie, les crises familiales, la fatigue et l’intranquillité d’une vie homérique n’ont pas su altérer la vigueur de ce regard et le charme de ce sourire, non moins atemporels que les gestes des lutteurs.

Comme il a su éviter les excès de pittoresque et de truculence, Rinfret a également su se tenir loin du pathos qui aurait logiquement pu s’installer dans une telle histoire. Fidèle à l’esprit du sport pratiqué par Vachon, le cinéaste a su faire de ce parcours saugrenu un spectacle vrai. Alors que le monde de la lutte est construit sur des stéréotypes, la vie de Vachon, éternel enfant et vagabond, est racontée comme une existence hors-norme : en somme, il n’y a pas plus atypique que ce méchant caricatural. Film dense, inventif sur le plan narratif tout en évitant l’écueil d’une esthétique tape-à-l’œil, documentaire qui reconnaît la singularité de son sujet sans pour autant le magnifier ou le juger, Les derniers vilains arrive à rendre sensible le naturel d’une vie ludique et extraordinaire, où toute circonstance est un appel au grandiose et à la fête. À une époque où les narrateurs, les héros et les vilains courageux sont de plus en plus rares, une telle vie vaut certainement la peine d’être racontée.