Zoé, texte et mise en scène : Olivier Choinière ; assistance à la mise en scène : Stéphanie Capistran-Lalonde ; Dramaturgie : Andréane Roy ; Direction de création : Annie Lalande ; Scénographie : Simon Guilbault ; Costumes : Elen Ewing ; Éclairages : André Rioux ; Conception Vidéo : Hugues Caillères et Antonin Gougeon / HUB Studio ; Conception sonore : Éric Forget ; Coiffures et maquillages : Sylvie Rolland Provost ; Assistance aux costumes : Robin Brazill ; inteprétation: Marc Béland et Zoé Tremblay-Bianco. Présenté au Théâtre Denise-Pelletier jusqu’au 29 février 2020.

///

Disons, le printemps 2012 : on se souvient des injonctions des carrés verts qui, lésés individuellement par l’action collective, demandèrent aux tribunaux qu’ils statuent sur leur droit à étudier. Et ainsi, devant les manifestants médusés, escortés de policiers, des étudiants obtinrent gain de cause et allèrent assister à leurs cours – dans l’un des cas, raconte-t-on, c’était un cours de philosophie politique.

On peut dire que le cœur de cette anecdote se retrouve dans la dernière pièce d’Olivier Choinière. Zoé, sous l’impulsion de ses parents avocats, suit son cours de philosophie avec Luc, enseignant au collégial un peu désabusé, néanmoins réfractaire à cette démarche individualiste. La pièce prendra la forme d’un enseignement « socratique » annonce le programme, dans la mesure où les dialogues et les questions constituent le cœur de l’entreprise pédagogique de l’enseignant. Mais à la fin, on se demande s’il était vraiment question de pédagogie ou bien plutôt de rhétorique.

Un cours accéléré

Dans la tradition du théâtre pédagogique, Zoé énumère les principales théories éthiques visitées dans un cours de cégep : le bipède sans plume de Platon, l’animal politique aristotélicien, le dilemme du tramway de Philippa Foot, l’impératif kantien, le principe d’adaptation issu de la pensée darwinienne, les conditions de production du génie dans une perspective marxiste, et quelques interrogations contemporaines (résonne le « est-ce une bonne chose d’être adapté à une société malade ? » de Jiddu Krishnamurti). La pièce de théâtre, toutefois, par cet étalage qui ressemble à la traversée d’un manuel de cours collégial en philosophie, tend à rester en superficie, multipliant les angles sur les questions éthiques sans réussir à en atteindre le cœur, à en éprouver la productive contradiction.

À un moment, ainsi, Luc interroge la valeur des aspirations de Zoé : elle veut devenir médecin, et pour ce faire, terminer son cégep et augmenter sa cote R ; la société, évoque-t-elle, gagnera davantage à ce qu’elle devienne un médecin qu’à ce qu’elle perde son temps dans les rues à manifester. Or, si Zoé ne devenait pas médecin, quelqu’un d’autre y parviendrait, relève le professeur : dans une société compétitive, les aspirations qui se prétendent altruistes s’avèrent égocentrées. Le paradoxe d’Einstein survient alors. Si Einstein n’avait pas découvert la relativité – et tout le reste –, assurément, quelqu’un d’autre y serait parvenu. Ce que met de l’avant le dialogue, alors, ce sont les conditions de filiation des savoirs, la force des héritages. « Je ne serais rien sans les 2700 ans de philo », lance Luc.

Cette réflexion traverse effectivement la pièce, entre le destin individuel et le déterminisme collectif ; pourtant, toujours, le raisonnement tourne court, se résume pour passer à autre chose. Ici, par exemple, on aurait pu, avec intérêt, parler des conditions socioéconomiques qui ont permis qu’Einstein soit Einstein, des outils que la société met à la disposition des individus pour développer leur potentiel. Le paradoxe aurait été profitable : les manifestants aspirent à maintenir des conditions optimales pour chacun, Zoé ne pense qu’à exploiter les conditions optimales qu’elle possède déjà.

La leçon

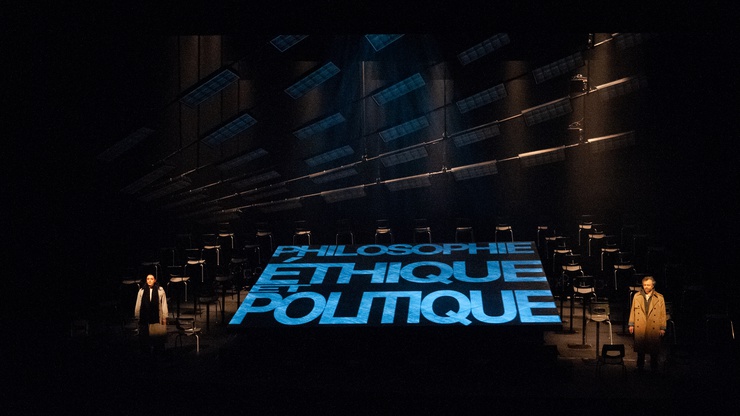

La pièce opte pour une mise en scène un peu attendue. Une plateforme carrée placée de biais forme la classe, au milieu de la scène. Tout s’y passe ; pour le reste, les chaises vides qui saturent l’espace hors de la classe représentent tout à la fois les manifestants qui ne sont pas en cours et la « majorité silencieuse » – sur laquelle on ergote quelques fois – ne pouvant faire entendre sa voix dans le débat philosophique. Des projections sur la plateforme permettent d’évoquer l’actualité à l’extérieur, l’avancée de la grève, ses dérives, ses drames : on sent vite que nous quittons le contexte de 2012 quand une voix de Premier Ministre déplore la mort de certains manifestants ou qu’on parle de l’armée et d’attentats terroristes. Ces projections permettent d’insuffler un certain dynamisme aux échanges, en plus de polir les transitions entre les escarmouches aux allures de leçons qui opposent les deux personnages.

Brisant par moments le quatrième mur, des discussions sont reprises sous un nouvel angle (les personnages se placent différemment sur la plateforme). Cette reprise n’est pas seulement spatiale : adoptant un autre point de vue sur la classe, les protagonistes endossent également un autre point de vue éthique, opposant des arguments autres qui mettent en lumière les différentes perspectives possibles pour traiter d’un problème. Le procédé est habile ; il participe toutefois au caractère cursif du traitement de la philosophie.

Dire 2012

« Je rêve que j’enseigne dans des ruines », lance le professeur au début de la pièce. Il reprendra le laïus, plus tard : « J’ai le sentiment de vivre dans un monde ancien qui subsiste à l’état de ruine dans le vôtre. » Comme la valeur de l’art et de la philosophie tangue dans la société contemporaine, le sentiment des ruines se ferait plus prégnant. 2012 constitue un révélateur tout particulier de cette impression, au Québec, où deux conceptions de l’éducation, de la culture et du monde s’affrontèrent dans les médias. La figure du prof de philo en prend alors pour son rhume : être louche, décalé, improductif, il a été conçu comme une sorte d’artefact. En fait, Luc (dont le nom vient de « logos ») n’est pas seulement dans des ruines, il participe à leur édification. La pièce d’Olivier Choinière réussit en ce sens à expliciter et à actualiser cette tension d’une époque qui commence à être lointaine – après tout, la majorité des étudiants universitaires aujourd’hui n’ont pas vécu cette crise. L’entreprise trouve là une juste utilité.

crédits photos : Gunther Gamper