Anthonin Buisson. Le Mouchequetaire. Montréal, éditions Pow Pow, 2019

Alexandre Fontaine-Rousseau et Xavier Cadieux, La pitoune et la poutine, Montréal, Éditions Pow Pow, 2019.

///

Le mouchequetaire : peu de mots et beaucoup d’images

Sortie d’on ne sait où, une mouche sème le chaos et la destruction sur son passage à la grandeur de Mourrial. Le corps policier étant impuissant face à la minuscule menace ailée, le maire de la ville fait appel à un justicier au nom ridicule, le mouchequetaire, afin de mettre fin au règne de terreur de l’insecte et de manière à ce que le divertissement puisse reprendre sa place légitime au centre de l’existence de tous. En plus du personnage titulaire et de son opposant ailé, le récit met en scène quelques personnages secondaires, parmi lesquels une paire de jeunes dont les tribulations sentimentales atteindront une conclusion pour le moins rafraîchissante.

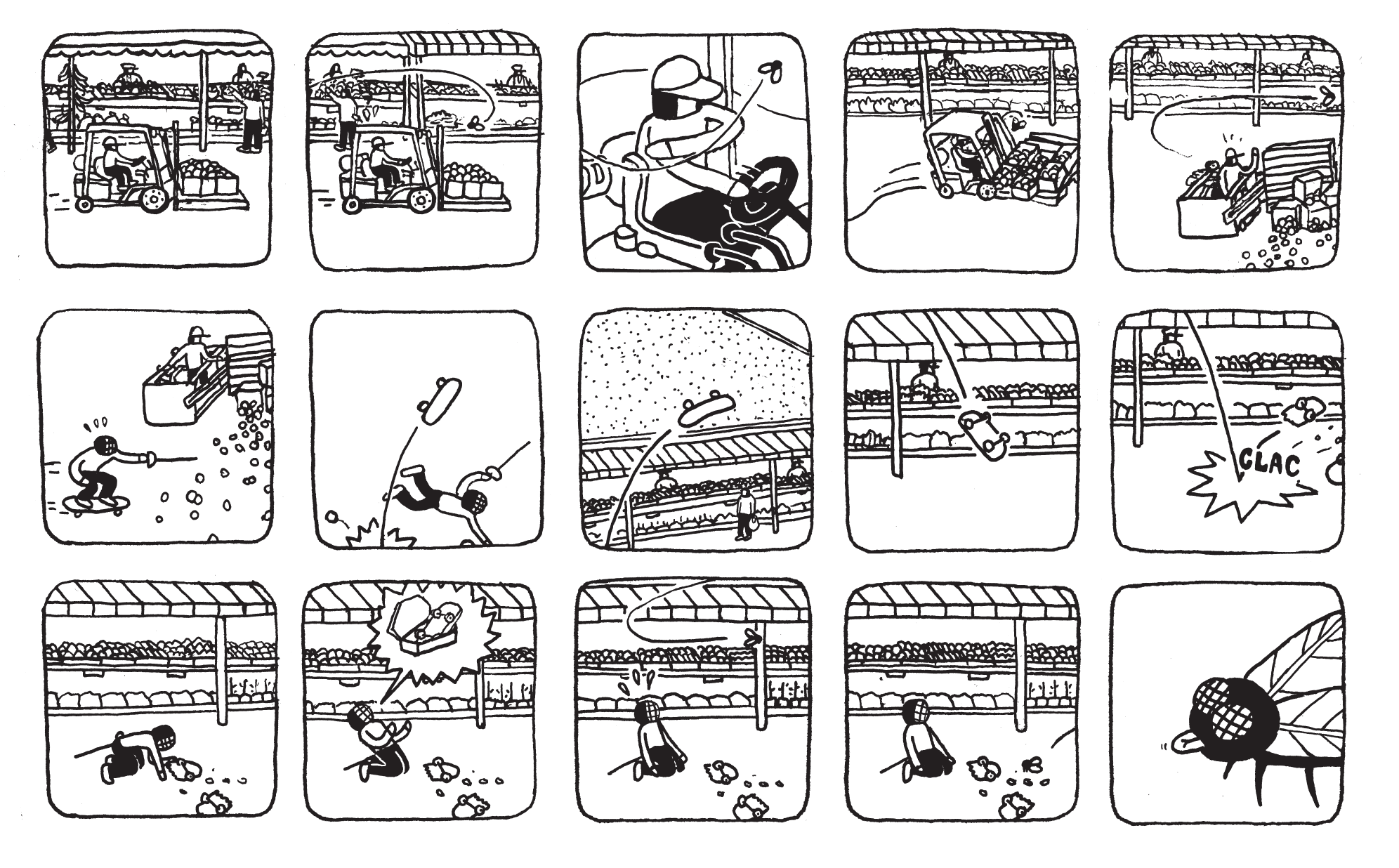

On pourrait se demander comment une prémisse aussi étroite peut se déployer pendant les quelque 210 pages d’une bande dessinée. Mais à une autre époque, on doutait que les ravages d’un reptile gigantesque pourraient remplir les 90 minutes d’un long-métrage, alors qu’on sait combien Godzilla a été la vedette de nombreux films. Le mouchequetaire est une bande-dessinée catastrophe, truffée de gags textuels qui font… mouche… et de scènes désopilantes, mais c’est surtout un récit en images extrêmement habile. Le premier quart de l’album se déploie presque à la manière d’un storyboard cinématographique, chaque planche faisant emploi d’une mise en page répétée de deux bandes de trois case du même format. Cette régularité prend fin lorsque débute l’affrontement entre le héros et son ennemi ; à partir de ce moment, on passe de séquences au découpage plus serré, faites de petites cases, à d’autres passages où les cadres sont absents, ou encore à des pleines pages qui mettent en valeur les moments forts de l’action. Lorsque la narration reprend le haut du pavé, la forme plus régulière s’impose à nouveau, et les changements de rythme visuels en viennent à tenir en haleine le lectorat.

La présentation visuelle de scènes d’action, où l’enchaînement, les déplacements des corps dans l’espace et le dynamisme kinésique des mouvements effectués par les protagonistes sont cruciaux, est un aspect du dessin de bande dessinée assez complexe. Les éléments mentionnés dans cette énumération partielle, qui doivent être combinés au sein des mêmes cases, en donnent une bonne idée. La bande dessinée japonaise (le manga), qui met à la disposition de ses artistes la quantité suffisante de planches et d’albums afin de laisser l’action prendre la place et le temps qui sont nécessaire à son bon déploiement, est probablement le terreau le plus fécond de cette approche graphique. Il est extrêmement louable et impressionnant qu’Antonin Buisson, qui en est à son premier album, soit parvenu à un contrôle aussi fluide dans la représentation de l’action graphique (digne à mon avis des plus grands mangakas) aussi tôt dans sa carrière.

Le mouchequetaire est un album qui en dit peu : les personnages unidimensionnels servent à la livraison de gags efficaces (mais un peu redondants) et Buisson leur accorde assez peu d’attention, allant même jusqu’à ne pas les doter de visages à proprement parler. Par contre, c’est un album qui en montre beaucoup : en plus des scènes mouvementées dont j’ai déjà relevé la maestria, certaines séquences muettes, qui laissent place à la destruction semée par la mouche, démontrent combien Buisson est capable de précision et de charme dans sa monstration d’un Montréal fictif démoli.

La pitoune et la poutine : comme larrons en foire.

Alexandre Fontaine-Rousseau a enchaîné les collaborations fructueuses depuis ses débuts. Pinkerton et Poulet Grain-Grain, ses premiers albums créés à quatre mains avec François Sanson-Dunlop, au dessin schématique et limité, lui ont permis de trouver sa voix grâce à des personnages verbeux. Le dessin de Cathon collait à merveille au récit fantaisiste et mignon des Cousines vampires. Quant à blaguer autour des mêmes motifs visuels dans Les Premiers aviateurs, Fontaine-Rousseau ne pouvait espérer mieux, comme comparse, que Francis Desharnais. Ses deux livres publiés aux Éditions de Ta mère ont également été rehaussés par des collaborateurs visuels (Vincent Giard pour Musique du diable et autres bruits bénéfiques et Cathon, encore, pour Vieille École).

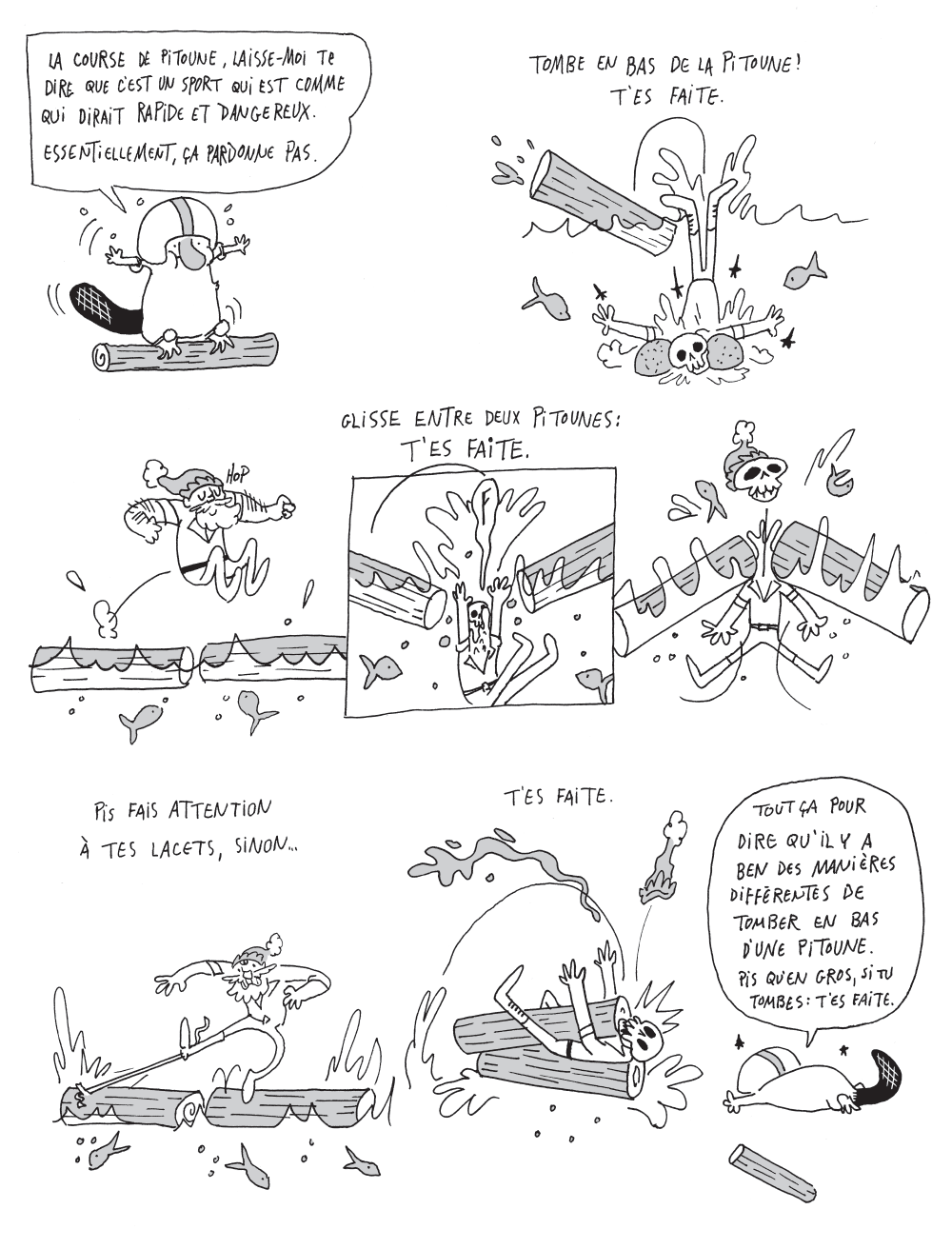

Fontaine-Rousseau s’est trouvé un nouveau coéquipier pour son plus récent projet. C’est Xavier Cadieux, dessinateur ayant fait ses premières armes chez la (malheureusement) défunte maison d’édition La mauvaise tête. Cadieux met ses crayons au service du scénario de Fontaine-Rousseau pour La pitoune et la poutine : son trait mince, dynamique, élastique et parfois fourmillant convient parfaitement à ce récit délirant où Jos Montferrand, le mythique draveur dont la légende s’agrandit de plus belle grâce à ce nouvel épisode apocryphe, se met en quête d’un plat légendaire à base de frites, de fromage et de sauce brune, qui aurait des vertus médicinales particulières – à savoir, permettre à quiconque la consommant de se remettre d’une gueule de bois spectaculaire.

La pitoune et la poutine emploie ce qu’on pourrait appeler la « formule Astérix », qui consiste à camper un récit dans une période historique donnée pour y démultiplier les anachronismes permettant de passer au crible de la dérision certains phénomènes de l’époque (le clergé n’est pas épargné) ou contemporains (les hipsters en prennent pour leur rhume). Divisé en un prélude et six chapitres de longueur et d’intérêt un peu inégaux, la quête de Montferrand est interrompue par des courses de drave, un enlèvement, la rencontre d’une espèce animale qui constituait une civilisation supérieure jusqu’à l’arrivée des colonisateurs, une finale toute en bagarre et une ode à la liberté individuelle dont l’éloquence peut surprendre (compte tenu du fait qu’il y est question de poutine).

Contrairement au Mouchequetaire, La pitoune et la poutine n’aurait pu être considéré comme un album enlevant s’il s’était contenté de seulement mettre en scène la quête de Montferrand. La présence (voire l’omniprésence) d’un narrateur, sous la forme d’un castor qui commente et s’interjette dans le cours de l’action, est une belle touche qui devient l’occasion de compléments d’informations et de blagues (souvent les deux en même temps) rehaussant la qualité générale de l’ouvrage. La dernière planche de l’album laisse présager une ou des suites aux aventures de Montferrand ; j’espère sincèrement que ce ne sont pas là des paroles en l’air.