La Fabrique du corps humain : du traité anatomique à l’œuvre d’art

Marilyne Fortin, La Fabrica, Montréal, Québec Amérique, coll. «Latitudes», 2014, 556 p.

///

Il est de ces romans qui naissent d’un trou dans l’histoire, d’un vide que la fiction se propose de remplir. Et quoi de plus jouissif pour une historienne de l’art et du livre que de se trouver face à une fresque historique couplée au récit de vie d’un artiste inconnu dont le travail sur la représentation du corps humain n’aura de cesse d’hanter les anatomistes des siècles suivants? C’est, dans l’ensemble, le projet original auquel s’est dédiée Marilyne Fortin pour son premier roman La Fabrica, extension d’un travail de recherche en histoire consacré aux rapports entre l’art et la science à l’époque de la Renaissance.

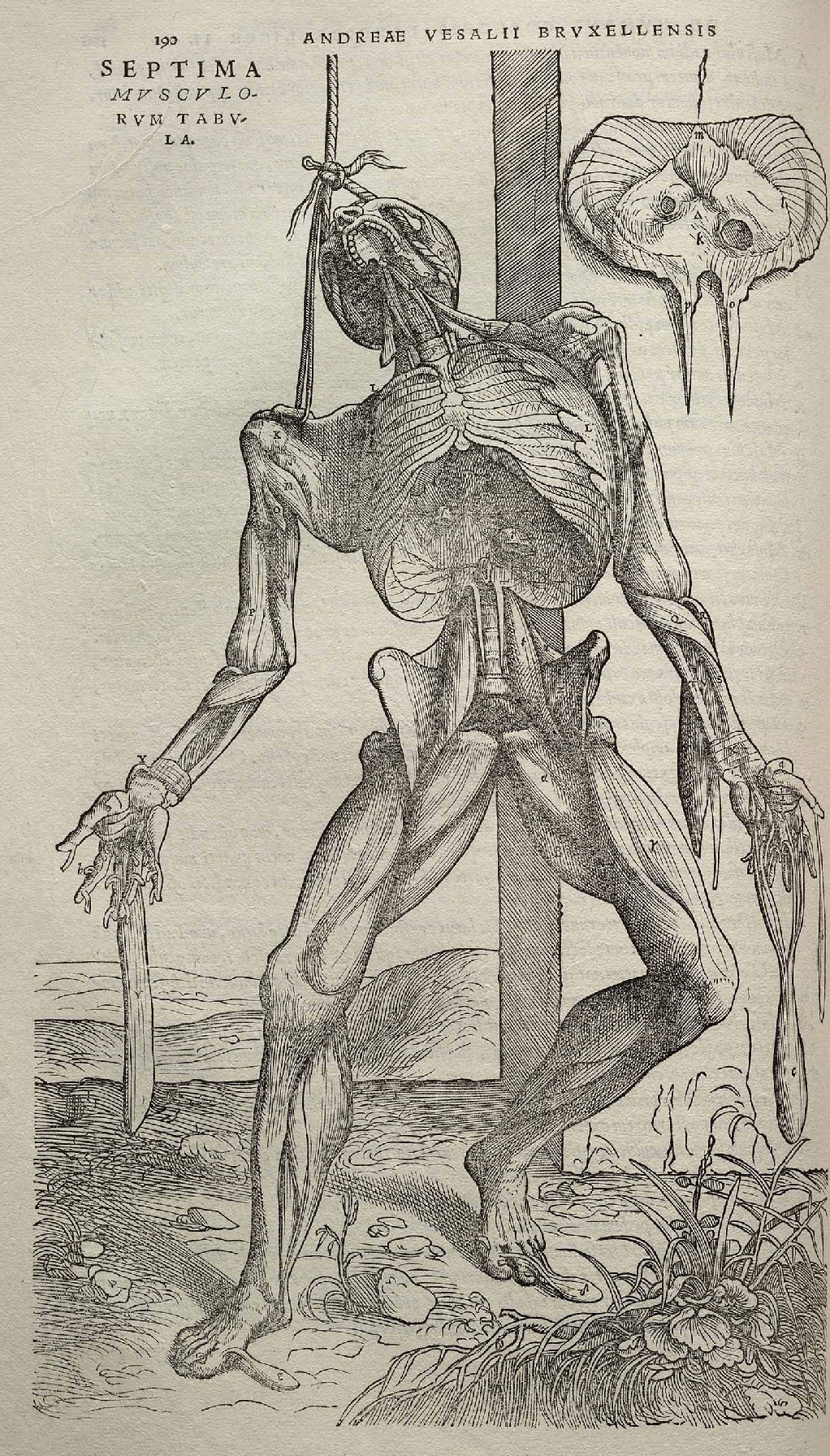

Au cœur de ce tableau est intégré un ouvrage grandiose pour ses planches de dessins au réalisme singulier : La Fabrica, un traité d’anatomie inspiré de l’œuvre De Humani Corporis Fabrica, du chirurgien brabançon André Vésale, publiée pour la première fois en 1543. En relatant sa genèse, Fortin amène le lecteur dans les bas-fonds d’une société européenne qui émerge lentement de la noirceur médiévale.

Portrait de l’artiste en illustrateur

La famille de Blaise, jeune garçon au talent de dessinateur indéniable, est un clan gangrené par la pauvreté : monétaire, certes, celle qui donne faim, mais aussi celle de la bêtise parentale. Elzar, modèle ogresque d’un père condamné à faire mendier sa famille pour un peu d’avoine, ne ménage pas les moyens pour susciter la générosité des passants. Cependant, les quelques doigts coupés de sa fille et les dessins pornographiques de son fils (d’après rien de moins que le modèle vivant des parents) ne suffisent pas à remplir les panses. L’ultime solution s’avère donc la vente du gamin à un vieil excentrique fasciné par ses croquis.

Commence ainsi une sorte de roman de formation mû par l’apprentissage de l’art du dessin et de la peinture, qui fera du jeune Blaise l’apprenti de maître Battisto, véritable figure paternelle. Tous les éléments du roman de l’artiste y sont : un destin individuel inséparable d’une époque et d’un milieu social, parsemé de rencontres heureuses ou malheureuses, dont l’aboutissement ne peut qu’achopper sur un succès gagné au prix d’immenses pertes

/01

/01

À propos de la question du roman de l’artiste, voir notamment Roland Bourneuf, Littérature et peinture, Québec, L’instant même, 1998, p. 47-74.

. Si a priori ce programme peut sembler banal, un tantinet cliché, il n’en demeure pas moins l’occasion d’une incursion inédite dans les coulisses de la création artistique.

Avant de mourir, le maître initie son élève aux séances d’anatomie dans le théâtre semi-clandestin de Gaspar De Vallon, médecin à l’égo gonflé qui table à la réalisation d’un traité d’anatomie dont les planches seront achevées par Blaise. Secrètes et plus ou moins légales, ces séances de dissection sont l’occasion pour le jeune artiste de parfaire son art du dessin (et celui moins glorieux du vol de cadavres), car, dit-on, la vérité passe par les sens. Ces séances sont ici le point de rencontre, voire de confrontation, entre la science et l’art, deux disciplines à la recherche de la vérité du corps. Cela dit, toute vérité n’est pas bonne à dire dès lors que la renommée de l’anatomiste est en question. Dans une altercation à propos du réalisme d’un dessin d’encéphale, De Vallon fait remarquer à l’illustrateur que l’observation à elle seule n’est pas garante de l’exactitude de la représentation :

On ne peut apercevoir le rete mirabile parce que cette structure s’atrophie lorsque l’âme quitte le corps au moment de la mort. Tu vas tout de même devoir l’illustrer. L’homme ne peut vivre sans âme et ne peut donc se passer de rete mirabile; qu’on l’aperçoive ou non, le rete fait partie de l’anatomie humaine. En conséquence, je veux qu’il apparaisse ici. Tu devras apprendre à aller un peu plus loin que ce que tes pauvres yeux d’ignorant peuvent voir, jeune homme. […] Cette partie du cerveau est le siège de l’âme… C’est connu depuis Galien dans l’Antiquité et c’est dans tous les traités d’anatomie qui ont été rédigés jusqu’à maintenant, même les plus médiocres.

La vérité doit donc être manipulée délicatement lorsqu’on dessine pour la science, car il ne faut pas humilier celui sur qui la gloire retombera – à moins qu’il ne termine sa vie au bout d’une corde sur le gibet…

Disséquer l’histoire : la vérité par les sens

L’auteure semble avoir fait siens les propos du sage maître : «Comme pour le reste, rien ne vaut l’observation directe de la nature, car comme je le dis souvent, c’est là que se trouve la vérité!» La vérité par l’observation, la vérité par les sens. Sous le regard aiguisé de Fortin, chaque description s’insère dans une construction érudite et méticuleuse de l’époque : «des marques de coups de gourdin, l’arme de prédilection des maraudeurs de grands chemins», «la traditionnelle robe noire, austère et longue des maîtres chirurgiens», la figure du loup qui «vivait non seulement dans la forêt, mais aussi dans l’esprit des gens qui le craignaient comme la peste», le pallazo Bo «fait de pierres pâles et colorées, de colonnades et d’arches décorées, et les proportions de tous ses éléments architecturaux semblaient avoir été soigneusement étudiés. L’harmonie était parfaite.»

Tel l’anatomiste, Marilyne Fortin manie l’art de l’observation à merveille; elle décrit les dissections et, de façon générale, les situations avec rigueur et minutie :

Se saisissant d’un scalpel, Ulbert incisa le cuir chevelu fraîchement rasé en suivant les contours de la tête. Soulevant ensuite la peau en quatre sections comme de vulgaires morceaux d’étoffe, il écorcha le crâne avec des gestes précis et étudiés. Ce faisant, il se trouva à exposer directement l’os du crâne. Abruptement saisi par le blanc spectral de l’os mis à nu et le rouge ferreux de la peau arrachée, Blaise eut une vive réaction à la vue du contraste violent de ces deux couleurs qui se jouxtaient.

La vue, le toucher, l’odorat, le goût lui permettent ainsi de matérialiser, de mettre en «chair» les scènes et leurs personnages. Comme en écho à tous les sens sollicités, les vignettes en tête de chapitres, dont plusieurs reproductions des planches de La Fabrica, se posent en tant que vanités rappelant sans cesse le caractère provisoire de la vie, la certitude de la mort, le cadavre sur la table.

Malgré une histoire d’amour un peu fade et une écriture qui pêche parfois par excès (notamment d’adverbes, celle qui était en lice pour le prix littéraire du Gouverneur Général 2015 réussit à tracer un portrait fascinant de l’artiste et de l’homme de science de la Renaissance. Et on ne peut que se réjouir que cette «histoire de livre» à l’aube d’un humanisme naissant ait vu le jour sous la plume cultivée d’une historienne dont la passion pour son sujet se reflète jusque dans les moindres détails.