Five Kings – l’histoire de notre chute. Texte d’Olivier Kemeid, d’après les pièces Richard II, Henry IV, Henry V, Henry VI et Richard III de Shakespeare ; mise en scène de Frédéric Dubois ; projet initié par Patrice Dubois, Martin Labrecque, Frédéric Dubois et Olivier Kemeid, sous la direction artistique de Patrice Dubois ; environnement scénique et éclairages de Martin Labrecque ; costumes de Romain Fabre ; musique de Nicolas Basque et Philippe Brault ; vidéo de Gabriel Coutu-Dumont ; accessoires de Fanny Denault ; maquillages et coiffures de Sylvie Rolland‐Prévost ; avec Olivier Coyette, Jean Marc Dalpé, Patrice Dubois, Hugues Frenette, Jonathan Gagnon, Gauthier Jansen, Park Krauken, Louise Laprade, Marie-Laurence Moreau, Étienne Pilon, Isabelle Roy, Vlace Samar et Emmanuel Schwartz.

Une création du Théâtre PàP, du Théâtre des Fonds de Tiroirs et des Trois Tristes Tigres, en coproduction avec le Théâtre français du Centre national des Arts et le Théâtre de Poche de Bruxelles, présentée à Espace GO du 20 octobre au 8 novembre 2015, au CNA du 19 au 22 novembre 2015, et au Théâtre de Poche du 19 au 23 avril 2016.

///

Je débute ce texte le 31 octobre ; dehors c’est l’Halloween et puisqu’il s’agit cette année d’un samedi, sous peu nous reculerons l’heure. Me voilà replongé dans Le petit Köchel de Normand Chaurette, cependant ce soir ce ne seront pas des enfants déguisés qui interrompront mon exercice mais ces émois du monde qui m’empêchent, contrairement à plusieurs autres, de ne me consacrer qu’à une seule œuvre et n’écrire que sur ce monstrueux morceau qu’est Five Kings ; il s’agit ici plus de théâtre que de rois.

Évoquer ici Chaurette, un des plus illustres et des moins populaires de nos auteurs, parce qu’à travers lui se tisse un immense réseau de sens, me semble-t-il, entre le Barde anglais et notre littérature dramatique. Faut-il, en effet, rappeler que c’est grâce à Chaurette que le théâtre québécois est entré à la Comédie-Française… par l’entremise de Shakespeare, avec six Reines « trop chaudes hélas / La neige ne dure pas sur [elles] » ? Denis Marleau affirmait que « [l]’œuvre de Shakespeare est totalement incorporée dans celle de Normand Chaurette », et si j’ai pris comme point de départ à cet article, au-delà de coïncidences cauchemardesques, une pièce mineure de ce dernier, c’est parce qu’elle met en scène quatre femmes ayant sacrifié leur fils au célèbre compositeur autrichien, Le petit Köchel se voulant comme un écho, trente ans plus tard, au brûlot C’est pas Mozart, c’est le Shakespeare québécois qu’on assassine de Jean-Claude Germain qu’on ne lit plus.

Back to the Future

Il y a deux semaines, les réseaux sociaux se voyaient envahis de références au blockbuster américain éponyme qui avait un jour annoncé que le futur se situ(er)ait en octobre 2015. Où se situe notre avenir, en effet, vingt ans – jour pour jour, le soir où j’assistais à Five Kings – après le second référendum ? J’écris notre mais je ne suis pas certain du sens à lui donner. Toujours est-il que l’histoire de notre chute s’amorce en février 1965, c’est-à-dire en pleine Révolution tranquille qu’on aime croire mère de tout. Il est vrai que cette année-là concorde avec plusieurs évènements marquants de l’histoire du Québec – notamment la commission Laurendeau-Dunton qui fera état de l’inconscience du peuple canadien-français –, et alors qu’un certain nombre d’instances voient le jour et se développent, le Centre d’essai des auteurs dramatiques est fondé pour appuyer, comme on le sait, l’émergence d’une dramaturgie d’ici.

Ici et maintenant : éternelle question du théâtre, celle de la présence réelle, celle-là même que posait Germain au sujet de la place de l’auteur dramatique dans notre théâtre : « tant et aussi longtemps qu’il n’aura pas assumé sa condition québécoise avec ses hauts, ses bas et ses incohérences, tant et aussi longtemps qu’il ne sera pas le reflet de ce qui s’écrit ici et maintenant, le théâtre restera un phénomène artistique marginal dont l’importance ira en décroissant. Et loin de mourir en martyr, asphyxié par les mass-médias, il s’éteindra doucement dans son lit. D’anémie

/01

/01

Jean-Claude Germain, « C’est pas Mozart, c’est le Shakespeare québécois qu’on assassine » (1970), Jeu : revue de théâtre, n° 7, 1978.

. »

De maladie du sang à monarques vidés du leur, l’image est forte qui permet de faire converger les réalités théâtrales et politiques autour, tel que le soulignait Pierre L’Hérault, du vivre ensemble

/02

/02

« (Dé)libérer », Spirale, n° 182, janvier-février 2002.

. Dans Five Kings, les rois ne sont que l’incarnation du pouvoir qui donne parfois lieu à tel ou tel meurtre, mêmes tableaux se répétant encore et toujours, mais dans des cadres (légèrement) différents. Or ce qui nous distingue, c’est peut-être moins le rôle qu’on joue dans cette histoire, et davantage ce qu’on fait de cette histoire.

Quelques monstres

D’entrée de jeu, sur le petit plateau légèrement incliné, parfaitement poli et complètement vide qui repose sur la grande scène d’Espace GO, neuf des treize comédiens qui composent la distribution ouvrent la fresque en se tenant au fond, alignés et silencieux, puis s’avanceront doucement, à pas feutrés et irréguliers, vers la salle tandis que Richard Plantagenêt, le roi de neige, plante le décor des êtres qui lui succèderont. « Quel calme quelle sérénité ici alors que pendant ce temps à l’extérieur tout est plongé dans le chaos », lancera Hizia Amasia (Marie-Laurence Moreau), figure impeccable dans son petit tailleur rose, et qui a tout d’une Jackie Kennedy à la veille d’assister au meurtre de son époux, ici le solide Étienne Pilon qui rendra son dernier souffle au profit d’une cravate qu’arborent les bandits à col blanc. Chez Richard II, les « pensées s’entrechoquent / En [lui] tout un théâtre vit car [il] joue tant de personnages / Tous sont malheureux / Quand [il] joue à diriger les hommes ».

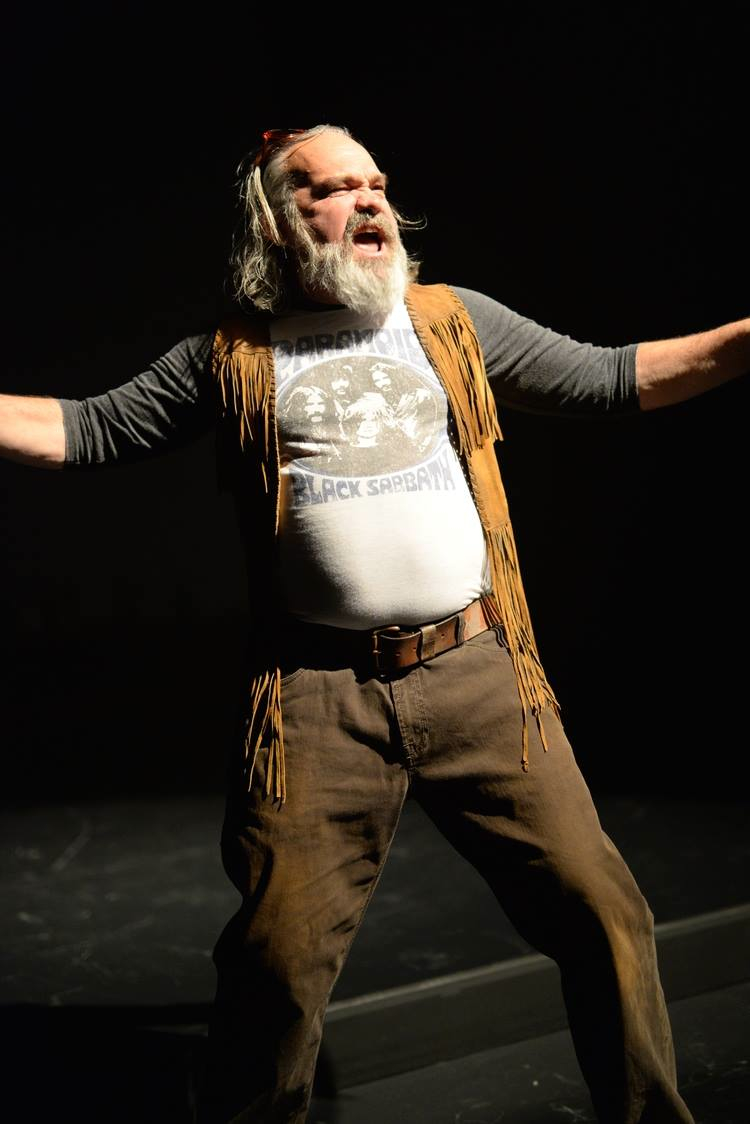

Ce premier monarque du récit immensément riche de Kemeid sera remplacé, sur le trône – simple chaise en bois légèrement capitonnée –, par les rois de feu (Henry IV, cousin de Richard) puis de fer (Henry V) dont les deux actes, dans la mise en scène de Frédéric Dubois, composent toute la deuxième partie du spectacle. Nous sommes en janvier 1972 lors de la prise de pouvoir de Henry Lancaster (Olivier Coyette), souverain dont les nombreux troubles de mémoire ne sont possiblement qu’une manifestation de cette modernité qui a voulu faire table rase du passé. Mais ce qu’on conservera de ce long tableau, ce n’est pas tant l’ambiance électrisante qui secoue Montréal – alors deuxième ville, après New York, du disco – dans ce bar faiblement éclairé de rouges néons, espace ivre qui n’est pas sans rappeler Bacchanale que les mêmes Kemeid et Dubois créaient en 2008 au Théâtre d’Aujourd’hui, c’est plutôt la longue tirade de Falstaff qu’incarne un Jean Marc Dalpé intensément débonnaire qui, fidèle à lui-même dans son jeu, et dans son chandail de Black Sabbath trop petit pour son gros ventre, interpelle le public à plusieurs reprises pour lui faire un pied de nez en bonne et due forme : « Pis toi là qui me regardes avec des yeux grand ouverts / Écoute-moi ben / Je marche à toi comme une truie assoiffée qui aurait écrasé toute sa portée sauf un / J’aimerais mieux me torcher avec toi que t’avoir comme spectateur / J’aimerais ça te flusher / Comme ça je vais pouvoir vider toutes mes canettes tranquille / Sans que j’aie à supporter ta présence / Sans que j’aie à te distraire / Sans que j’aie à te divertir. » Fin connaisseur de l’œuvre de Shakespeare – il a notamment traduit dernièrement le Richard III que Brigitte Haentjens présentait sur les planches du théâtre de tous les classiques –, Dalpé est également une figure de proue, depuis les sombres paysages de l’Ontario français des mêmes années que l’univers du Falstaff de Kemeid, d’une dramaturgie qui s’affirme et dont la vitalité dépend en grande partie de ceux qui s’y intéressent.

En septembre 1990, c’est Harry Lancaster (profond Emmanuel Schwartz) qui prend du galon. À ce moment, la Guerre du Golfe éclate, marquant le début des conflits, qui nous hantent depuis, avec le méchant monde arabe. La mise en scène ici appuie sûrement un peu trop la chose – comme le texte, d’ailleurs –, or il est indéniable que la perception de l’Occident est en mutation. Ainsi, lorsque Aumerle York (Patrice Dubois), figure transversale du spectacle, prononce, dans un moment d’exaspération : « Je ne peux pas croire que nous allons nous énerver pour quelques arpents de sable », il se joue de notre histoire. On se souviendra qu’une chose similaire s’était produite à l’époque, lorsque la télé d’état avait interrompu, au grand dam de bien des spectateurs, la diffusion de plusieurs épisodes des Filles de Caleb pour montrer d’interminables explosions de missiles dans le désert du nouvel envahisseur qui nécessitait qu’on s’allie avec certains ennemis du passé – devant ces autres spectacles que sont la guerre et le sport, nous sommes soudainement (presque) tous Canadiens…

De ce brouhaha naîtra un nouveau maître, Harry Lancaster Jr (Jonathan Gagnon), « Un sang-mêlé / Le fruit de deux peuples ennemis / À [qui] incombe la lourde tâche d’imposer une paix entre les deux pays dont le sang coule dans [s]es veines ». Pour ce faire : s’unir avec les Amasia en prenant la main d’une « femme de ce pays ». Le roi de sable, devant les tableaux aux allures transylvaniennes qui ne sont pas sans rappeler les pancartes électorales de nos victorieux Libéraux, personnifiera donc, plus encore que le caractère timoré du chaste Henry VI, notre malaise identitaire. Sous la plume de Kemeid, Harry Jr aura un fils, Eddy ; celui-ci, interprété par le comédien Vlace Samar qui deviendra par la suite, après avoir été assassiné, Rutland York – lui aussi mis à mort –, se veut comme un prolongement de son père, seul roi anglais à être enterré deux fois. Cela sans compter qu’en jouant un membre de chaque famille ennemie, Samar illustre les revirements constants qui animent les jeux politiques incessants de tous temps. Retour aux York, donc, dont les quatre frères surgiront de la salle – comme si la menace provenait du public et non pas des coulisses – et, qui par volonté de pouvoir, qui par esprit de vengeance, feront régner un nouveau chaos sur le plateau.

Là encore l’image, celle d’un Richard III (habile Patrice Dubois), le roi de sang dont les stratégies médiatiques sont les mêmes que celles qu’emploient les politiciens actuels pour arriver à leurs fins. Ici, un tableau dont Richard York est le héros… et le Director : à six reprises on nous bombardera avec le générique – dans lequel ne figure que son nom à lui – de son projet qui prend la forme d’une émission de télé terriblement kitsch diffusée presque en simultané en arrière-plan, sous différents angles. Le jeu de Dubois, dont la représentation du handicap de son personnage se limite à une simple main dans la poche gauche – ce qui suggère beaucoup, notamment l’hypocrisie du membre caché dont on ne sait pas ce qu’il fait exactement dans la poche qui constitue le lieu de l’argent… et donc du pouvoir – est subtil, il s’insinue à travers le mauvais théâtre des autres personnages s’agitant presque mécaniquement sur le plateau de plus en plus sale. Finalement Richard s’y retrouvera seul pour sacrifier un nourrisson car « Que vaut une vie à peine entamée face aux millions d’âmes d’une nation ? / Regardez comme le jeu en valait la chandelle ». C’est pourtant sa mère, Cécile York (époustouflante Louise Laprade pendant les cinq heures du spectacle), qui aura le dernier mot, pour nous demander : « Quand a commencé exactement l’histoire de notre chute ? »

Avoir la paix

L’histoire continue de nous montrer que le désir d’entrer en paix est source de bien des infamies, appelant chaque fois des recompositions identitaires pour lesquelles le concept d’arbre généalogique ne fonctionne qu’à peine, et que Five Kings « brise et recompose […] à sa guise, trahit et honore à la fois sa source originelle, fait théâtre de tout roi » (avant-propos de la pièce). De même, au sujet des souverains anglais qui, aux dernières nouvelles – l’assermentation, hier, du vingt-troisième premier ministre du Canada en a été une fois de plus le théâtre –, sont encore les nôtres, Kemeid explique : « Ces rois, j’ai tenté de les rapprocher, de les amener au plus près de nous, et avant de les juger, j’ai voulu les comprendre. »

Si, depuis Normand Chaurette, nous avons une petite idée de comment tuer Shakespeare qui, selon Jan Kott, est notre contemporain, les Five Kings d’Olivier Kemeid, dans l’éclairante mise en scène de Frédéric Dubois bien campée par la distribution, rappellent à quel point les classiques ont besoin d’être malmenés. Car avoir la paix, la réclamer peut également aller dans l’autre sens : appeler la tranquillité, le statu quo, et donc provoquer atonie et léthargie. Cela s’accompagne d’une absence de prise de risques dans le but de se conformer à quelque rituel, souvent bourgeois et comptable, autant sur le plan de la production que de la réception des œuvres.

Contre cela il faut notamment (re)commencer, à l’instar de l’auteur, à s’offrir le luxe du temps, parfois à oser être assis longtemps – bien drôle d’inquiétude pour un public qui l’est pourtant autant, assis ! –, et à refuser toute forme de facilité sous prétexte que la vie est de toute façon déjà bien trop compliquée comme ça. En gros, c’est ce qu’on appelle de l’engagement ; il s’agit de donner un nouveau sens à l’œuvre, et c’est là que devraient se rejoindre écrivain et critique. Car sinon ce ne sont pas des êtres ou des œuvres qu’on assassine, mais tout le théâtre.

crédit photos : Claude Gagnon